Die Jubiläen jagen sich. Das eine steht für einen Anfang, das andere symbolisiert das Ende. Am 7. Oktober 1949 wurde die DDR gegründet, 75 Jahre ist das jetzt her. Und mit dem 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls, wurde das Ende des deutschen Arbeiter- und Bauernstaats eingeläutet. Gut 40 Jahre existierte die Deutsche Demokratische Republik und prägte das Leben von Millionen DDR-Bürgern – im Guten wie im Schlechten. 35 Jahre sind vergangen seit der Nacht, als der „Antifaschistische Schutzwall“, wie es im DDR-Sprachgebrauch hieß, durchlässig wurde. Viel Zeit, zu vergessen. An welche Daten und Fakten von damals, aus dem Alltag und dem Schulunterricht, erinnern Sie sich noch? Unser DDR-Quiz nimmt Sie mit auf eine kleine Zeitreise. Mit 30 Fragen und jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Die Auflösungen finden Sie ganz unten. Machen Sie mit!

21. April 1946: Die Geschichte der DDR begann eigentlich schon ein paar Jahre vor der Gründung des Staates. Ohne SED keine DDR. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ging am 21. April 1946 in Ost-Berlin, in der sowjetischen Besatzungszone, aus der Vereinigung von KPD und SPD hervor. Der Parteitag begann mit der Fidelio-Ouvertüre Beethovens, Wilhelm Pieck (KPD) und Otto Grotewohl (SPD) betraten die Bühne und reichten sich die Hände. Dieser Händedruck wurde zum Vorbild für das SED-Parteiabzeichen.

1. Frage: Wo fand der Vereinigungsparteitag statt? A: Palast der Republik, B: Admiralspalast, C: Hotel Adlon, D: Staatsoper

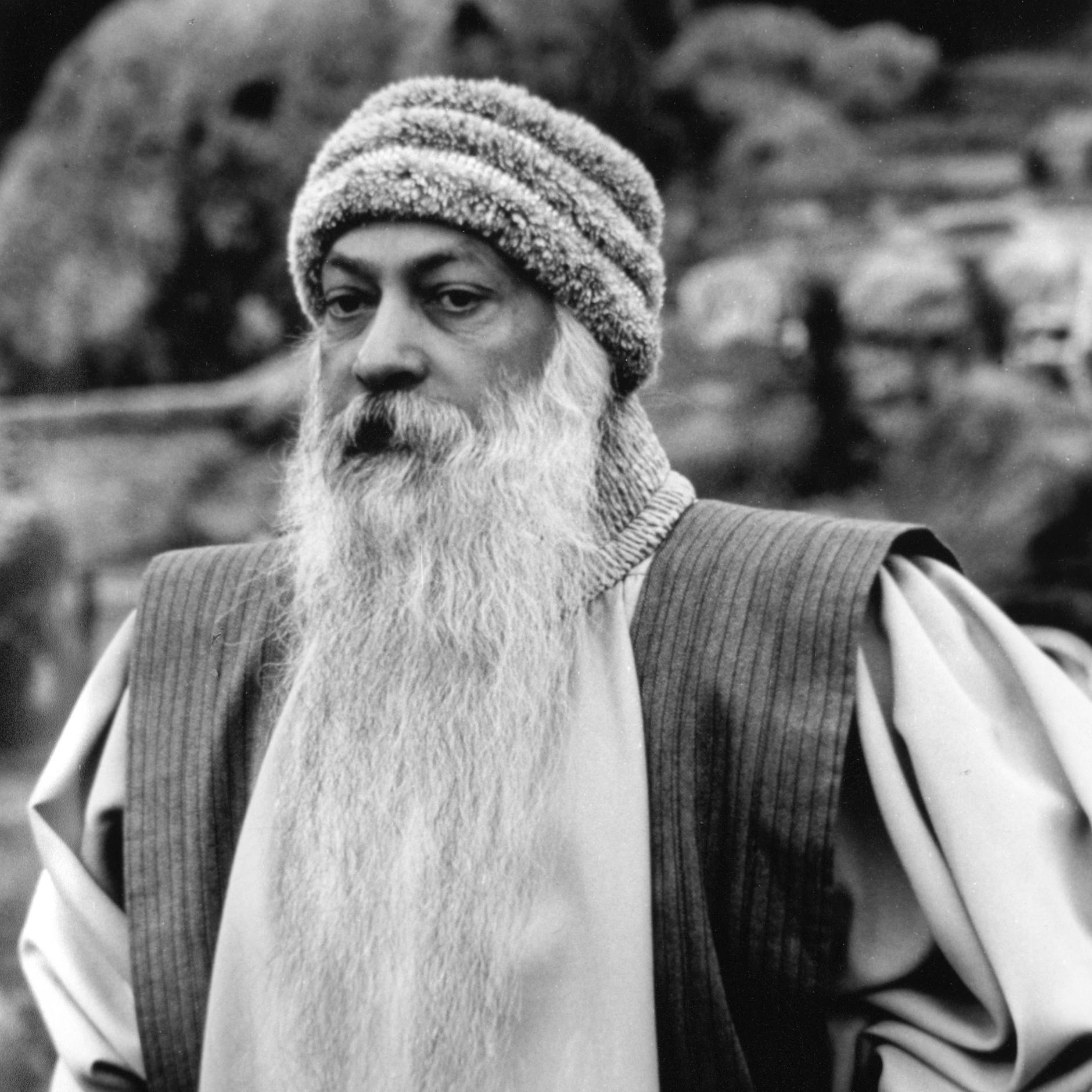

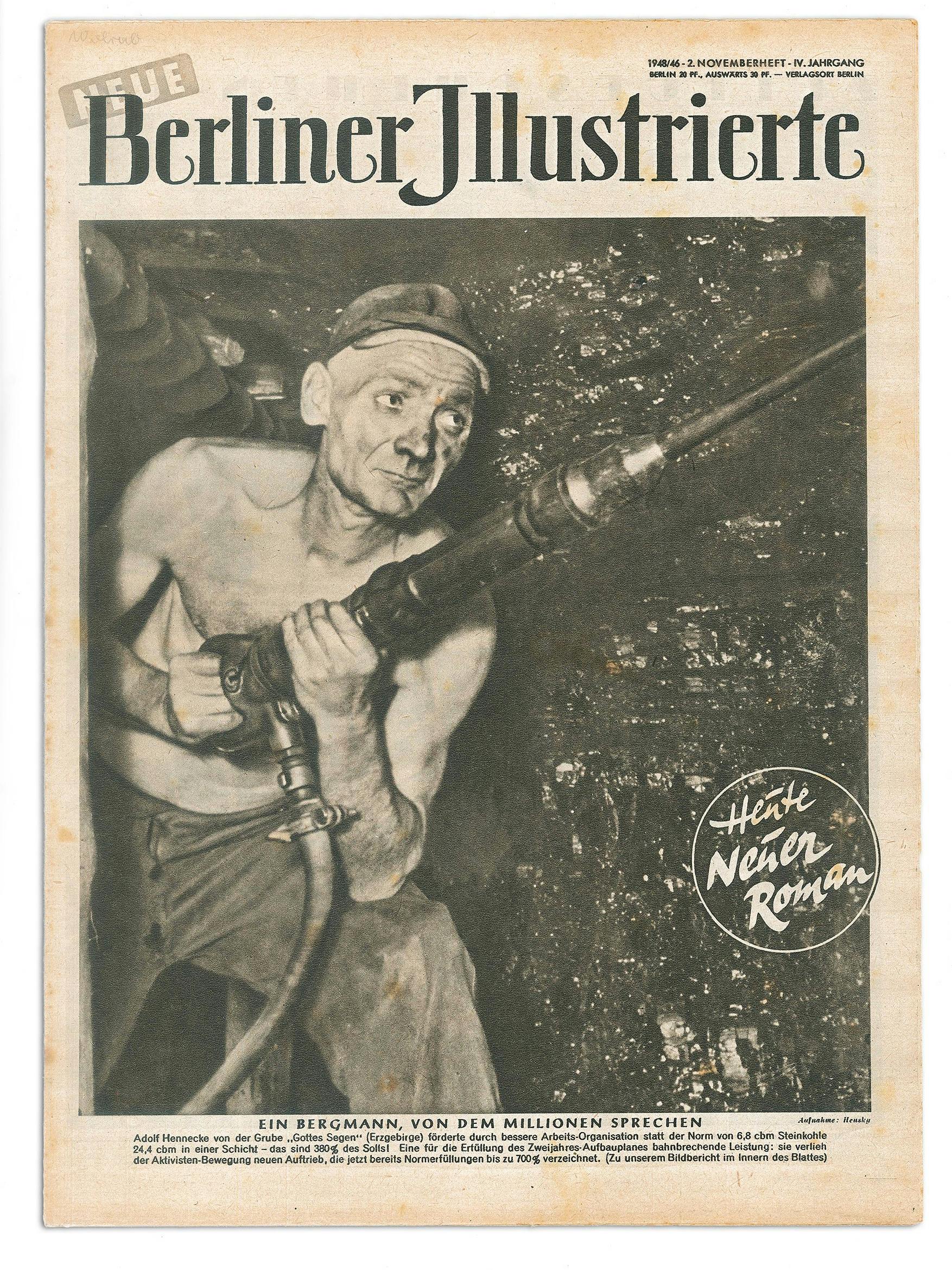

13. Oktober 1948: Den Namen Adolf Hennecke musste in der DDR-Schule jeder lernen. Der Steinkohle-Bergmann aus dem Erzgebirge stand als Symbol für die Aufbruchsstimmung im Osten, die Überlegenheit der sozialistischen Wirtschaft. Das SED-Mitglied Adolf Hennecke wurde 1948 vom Revierdirektor ausgewählt, um nach dem Vorbild des sowjetischen Bergmanns Alexej Stachanow eine Aktivistenbewegung zu initiieren. Das heißt: Er sollte die Normen brechen, in einer Schicht viel mehr als seine Kollegen aus dem Berg holen. Erst weigerte er sich, weil er Angst hatte, dass seine Kollegen ihm die Mehrarbeit, die ja dann zur Norm werden sollte, übelnehmen würde (dieser Teil wurde in der DDR allerdings nicht erzählt).

Erinnern Sie sich noch an Adolf Hennecke?

Am 13. Oktober fuhr er dann seine Rekordschicht und überbot die Hauer-Norm (6,3 Kubikmeter) um fast das Vierfache. Seine Belohnung: 1,5 Kilogramm Fettzulage, drei Schachteln Zigaretten, eine Flasche Branntwein und 50 Mark Geldprämie. Der 13. Oktober wurde in der Folge in der DDR als Tag der Aktivisten gefeiert. Adolf Hennecke erhielt 1950 als einer der ersten DDR-Bürger den Nationalpreis der DDR (100.000 Euro), später zweimal den Vaterländischen Verdienstorden in Gold und den Karl-Marx-Orden. Als Bergmann musste er danach nicht mehr lange arbeiten. Im Oktober 1950 wurde er in die Volkskammer gewählt, wurde später leitender Mitarbeiter in der Staatlichen Plankommission der DDR, war bis zu seinem Tod im Jahre 1975 Mitglied des Zentralkomitees der SED.

2. Frage: Wie hieß der Schacht, in den Adolf Hennecke für seine Rekordschicht einfuhr? A) Liebknecht-Schacht, B) Stalin-Schacht, C) Lenin-Schacht, D) Thälmann-Schacht.

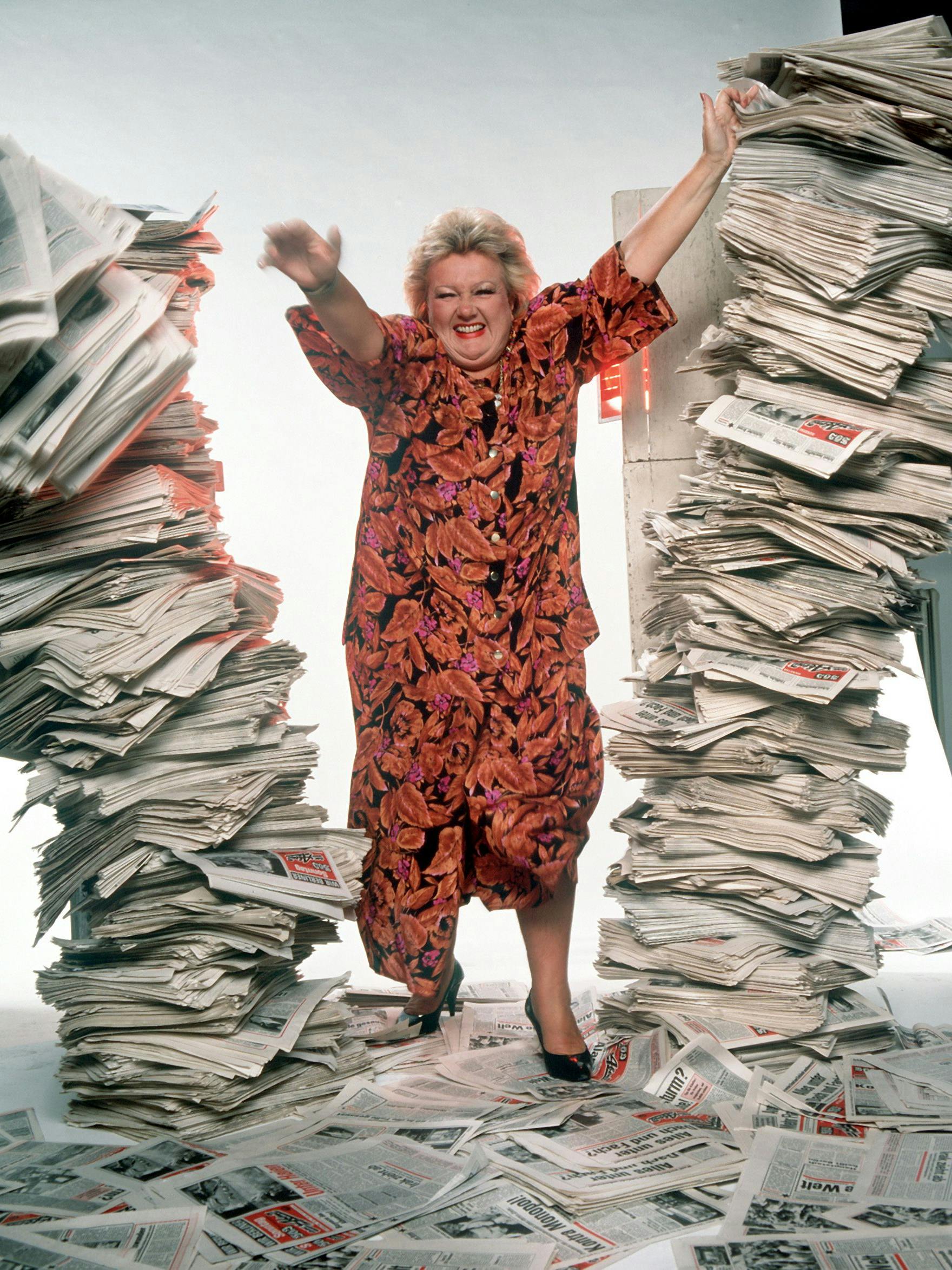

15. Juli 1949: An diesem Tag erschien zum ersten Mal die BZ am Abend, die Vorgänger-Zeitung des Berliner KURIER. Die BZ am Abend wurde zur einzigen Boulevardzeitung der DDR, weniger staatstragend, mehr Unterhaltung, Bilder und Buntes. Selbst Reden von Honecker, Ulbricht und Co., die woanders in voller Länge abgedruckt wurden, erschienen hier nur gekürzt. Eine Meldung im Telegramm-Stil aus der ersten Ausgabe lautete: „10 waggons mit heidelbeeren aus der tschechoslowakei in berlin eingetroffen stop sie werden ab heute in den konsumfilialen verkauft stop ein teil der 55-tonnen-lieferung wird an altersheime und kinderheime verteilt. preis: 70 pf. je pfund.“

3. Frage: Wie hieß der Werbespruch der BZ am Abend? A) Das Abendblatt des Berliners, B) Das Herzblatt des Berliners, C) Das bunte Blatt des Berliners, D) Das schnelle Blatt des Berliners.

7. Oktober 1949: Fünf Monate nach Gründung der BRD zieht die sowjetische Besatzungszone nach. Auf Anweisung des sowjetischen Staatschefs Joseph Stalin ruft die provisorische Volkskammer die Deutsche Demokratische Republik aus. Schauplatz der DDR-Gründung ist ein Festsaal im heutigen Bundesfinanzministerium in der Wilhelmstraße.

4. Frage: Wie hieß der erste DDR-Präsident? A) Walter Ulbricht, B) Wilhelm Pieck, C) Otto Grotewohl, D) Harry Tisch.

17. Juni 1953: Was mit Adolf Hennecke begann, führte dann zum Volks- und Arbeiteraufstand. Immer wieder wurden die Normen erhöht, die die Arbeiter erfüllen mussten. Bis zum 30. Juni, dem 60. Geburtstag Walter Ulbrichts, sollten die Normen um weitere zehn Prozent erhöht werden. Dagegen gingen Arbeiter auf die Straße. Aus wilden Streiks wurde ein Flächenfeuer. In Berlin beginnend kam es in über 700 Städten der DDR zu Streiks, Demonstrationen und zum Teil blutigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Erst die Sowjetarmee, teils mit Panzern, konnte die Unruhen niederschlagen, über 50 Aufständische starben.

5. Frage: Wer schrieb über den Aufstand den Roman „Fünf Tage im Juni“? A) Stephan Hermlin, B) Hermann Kant, C) Erwin Strittmatter, D) Stefan Heym

27. März 1955: Um der Konfirmation/Firmung der christlichen Kirchen etwas entgegenzusetzen, wird die Jugendweihe eingeführt. Die erste staatlich organisierte Jugendweihe „zur Unterstützung der kommunistischen Erziehung der Jugend im 8. Schuljahr“ findet in Ost-Berlin statt.

6. Frage: Wie hieß kein Buch, das in der DDR zur Jugendweihe vom Staat an die Jugendlichen verschenkt wurde? A) Weltall, Erde, Mensch, B) Die DDR, Deine Zukunft, C: Der Sozialismus, Deine Welt, D: Vom Sinn unseres Lebens.

1. März 1956: Aus der kasernierten Polizei ging im März 1956 die Nationale Volksarmee (NVA) hervor. Seit 1962 bestand eine Wehrpflicht (mindestens 1,5 Jahre). Wehrdienstverweigerer konnten seit 1964 als „Bausoldat“ ohne Waffe Dienst tun.

7. Frage: Wie hieß der Armeegeneral, der von 1961 bis 1985 Minister für Nationale Verteidigung war? A) Heinz Hoffmann, B: Heinz Keßler, C) Willi Stoph, D) Friedrich Paulus.

10. Juli 1958: Der erste Trabant P50 läuft vom Band, 1962 folgt der Trabant 600, 1964 der Trabant 601. Bis 1991 wird der Zweitakter mit Kunststoff-Karosserie über drei Millionen Mal hergestellt. Die Wartezeit beträgt 12 bis 15 Jahre.

8. Frage: Wo wurde der Trabant hergestellt? A) Eisenach, B) Karl-Marx-Stadt, C) Ludwigsfelde, D: Zwickau.

Wann war immer Zeit für Herr Fuchs und Frau Elster?

22. November 1959: An diesem Tag läuft im DDR-Fernsehen die erste Folge von „Unser Sandmännchen“. Nach getaner Arbeit schlief der Sandmann in der ersten Folge an einer Straßenecke ein. Doch diese Szene führte zu Protesten von Eltern, viele Kinder sollen dem Sandmännchen in Briefen ihre Betten angeboten haben, heißt es. Im Sommer 1960 bekam die Sandmann-Figur ihre endgültige Form mit 24 Zentimetern Größe, Zipfelmütze und dem langen, weißen Spitzbart.

9. Frage: An welchem Wochentag wurden in den 80er-Jahren in „Unser Sandmännchen“ immer die Geschichten mit Herr Fuchs und Frau Elster gezeigt? A) Montag, B) Mittwoch, C) Sonnabend, D) Sonntag.

13. August 1961: Die DDR baut die Mauer, riegelt West-Berlin hermetisch ab und befestigt die Grenze zwischen DDR und BRD. Die SED nennt die Mauer „Antifaschistischer Schutzfall“, doch sie sollte eigentlich die DDR vor weiterer massenhafter Republikflucht in den Westen schützen. Bis zum Ende der DDR sterben an der Mauer bei Fluchtversuchen 86 (Berliner Staatsanwaltschaft) bzw. 138 Menschen (Arbeitsgemeinschaft 13. August). Zum Grenzkommando Mitte gehörten 567 Schützenpanzerwagen, 48 Granatwerfer, 48 Panzerabwehrkanonen, 114 Flammenwerfer und 992 Hunde. Täglich wurden rund 2300 Soldaten direkt an der Grenze und im grenznahen Raum eingesetzt.

10. Frage: Wie lang war die Berliner Mauer rings um West-Berlin? A) 156,4 Kilometer, B) 111,1 Kilometer, C) 350,5 Kilometer, D) 211,0 Kilometer.

14. Dezember 1962: Ein kleines bisschen Westen. Im Intershop gab es gegen D-Mark Sachen von „drüben“. Levis-Jeans, Parfüm, Matchbox-Autos, Schallplatten, Fernseher von Sharp. Schon vor den Läden roch es anders als in der DDR. Angeboten wurden Westwaren und DDR-Produkte, die ausschließlich für den Export bestimmt waren. In Ost-Berlin gab es große Intershops zum Beispiel im Metropol-Hotel (hier wurden im Parkhaus sogar Westautos angeboten) am S-Bahnhof Friedrichstraße und im Palasthotel. Am S-Bahnhof Flughafen Berlin-Schönefeld lockte eine große Intershop-Kaufhalle. Mit den Intershops wollte die DDR Zugriff auf im Land kursierende Devisen bekommen. In den 80er-Jahren gab es DDR-weit 380 Filialen, der Umsatz ging in die Milliarden.

11. Frage: Ab 1979 mussten DDR-Bürger ihre D-Mark vor dem Einkauf im Intershop umtauschen. Wie hieß die interne Intershop-Währung? A) Gold-Checks, B) Forum-Checks, C) Inter-Checks, D) IS-Mark.

15. Dezember 1965: Ein bitterer Tag für die DDR-Kultur. An diesem Tag begann das viertägige 11. Plenum des ZK der SED, das Jahre zuvor erfolgte Lockerungen in der Kulturpolitik wieder rückgängig machte. Berühmt wurde ein Ausspruch von Walter Ulbricht, damals SED-Chef und Vorsitzender des Staatsrates: „Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nu kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.“ In der Folge des Plenums wurden viele Beatgruppen, Bücher und Theaterstücke verboten. Die halbe Defa-Jahresproduktion, kritische Filme wie Frank Beyers „Spur der Steine“ und Kurt Maetzigs „Das Kaninchen bin ich“, verschwand im Giftschrank.

12. Frage: Wie hieß die Beat-Band von DDR-Musiklegende Klaus Renft, die 1965 verboten wurde? A) Die Butlers, B) Klaus Renft Combo, C) Sputniks, D) Franke Echo.

11. Oktober 1966: Auch die DDR setzte auf Kernkraft. Das KKW Rheinsberg nimmt im Oktober mit 62 Megawatt Leistung seinen Dauerbetrieb auf. 1973 folgt das KKW Lubmin (408 Megawatt) bei Greifswald. Beide Kernkraftwerke werden 1990 stillgelegt und seitdem rückgebaut.

13. Frage: Wie viel Geld zahlte die DDR für die Rheinsberg-Bauteile an die Sowjetunion? A) nichts, B) 61.850.000 Rubel, C) 5.000.000 D-Mark, D) 20.580.000 DDR-Mark.

Die Puhdys, nicht alt wie ein Baum, sondern so alt wie der Fernsehturm

3. Oktober 1969: Die DDR treibt es auf die Spitze. Auf genau 368,03 Meter. Der Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz wird eingeweiht, das bis heute höchste deutsche Bauwerk und damals der zweithöchste Fernsehturm der Welt.

14. Frage: Auf welcher Höhe ist die Aussichtsplattform inkl. Restaurant? A) 203 Meter, B) 368 Meter, C) 300 Meter, D) 182 Meter.

19. November 1969: Eine Legende nimmt ihren Lauf. Die Puhdys spielen im Freiberger Tivoli ihr erstes Konzert. Dieter „Maschine“ Birr, Dieter „Quaster“ Hertrampf, Harry Jeske, Peter „Eingehängt“ Meyer und Gunter Wosylus. Sie starten als Coverband und sorgen später mit Hits wie „Alt wie ein Baum“ und „Wenn ein Mensch lebt“ für den Sound der DDR. 47 Jahre halten sie zusammen durch, bis sie 2016 getrennte Wege gehen.

15. Frage: Wie hieß der Song, mit dem die Puhdys erstmals im DDR-Fernsehen zu sehen waren? A) Geh zu ihr, B) Ikarus, C) Türen öffnen sich zur Stadt, D) Zeiten und Weiten.

26. April 1971: Mit Rückendeckung vom Sowjetstaatschef Leonid Breshnew übernimmt Erich Honecker die Macht in der DDR. Am 26. April 1971 fährt Honecker begleitet von schwerbewaffneten Personenschützern zu Walter Ulbrichts Sommersitz nach Groß Dölln in der Schorfheide. Er lässt Tore und Ausgänge besetzen, die Telefonleitungen kappen und zwingt Ulbricht, ein Rücktrittsgesuch zu unterschreiben. Offiziell werden gesundheitliche Probleme Ulbrichts kommuniziert.

16. Frage: Wie oft war Erich Honecker verheiratet? A) nie, B) einmal, C) zweimal, D) dreimal.

18. September 1973: Honecker und die DDR sind da, wo sie hinwollen. Die internationale Anerkennung ist da. Die DDR (und die BRD) werden gleichberechtigte Mitglieder der UNO.

17. Frage: Wer war damals UNO-Generalsekretär? A) Kurt Waldheim, B) Sithu U Thant, C) Javier Perez de Cuellar, D) Dag Hammarskjöld.

1974: Der 1. FC Magdeburg gewinnt den Europapokal

1. Januar 1974: Auch auf den Autos macht sich die internationale Anerkennung bemerkbar. Statt des internationalen Kennzeichens D (für Deutschland) klebt von nun das Zeichen „DDR“ auf den Autos.

18. Frage: Mit welchen Buchstaben begannen zu DDR-Zeiten Nummernschilder für Autos aus Berlin? A) B, B) BE, C) I, D) A

8. Mai 1974: Neben dem Olympiasieg 1976 der größte Erfolg für den DDR-Fußball. Im Mai 1974 gewinnt der 1. FC Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger – durch ein 2:0 im Finale gegen den AC Mailand. Zur Mannschaft gehörten Jürgen Sparwasser, Manfred Zapf, Jürgen Pommerenke oder Martin Hoffmann.

19. Frage: Wer schoss das entscheidende 2:0 in der 74. Minute? A) Jürgen Sparwasser, B) Martin Hoffmann, C) Axel Tyll, D) Wolfgang Seguin.

22. Juni 1974: Noch mal Fußball, noch ein großer Sieg. Bis heute unvergessen: Das 1:0 durch Jürgen Sparwasser, mit dem die DDR die BRD bei der WM 1974 besiegte. Das einzige Fußball-Duell beider Staaten. Bis in alle Ewigkeit hat hier die DDR in der Statistik die Nase vorn.

20. Frage: In welcher Stadt fand das Spiel statt? A) München, B) Hamburg, C) Köln, D) Dortmund.

21. Februar 1977: Der größte Erfolg für den DDR-Film, auch wenn der Film bei der Preisverleihung leer ausgeht. „Jakob der Lügner“ von Frank Beyer wird für den Oscar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ nominiert. Ein berührender Film nach einem Buch von Jurek Becker, der in einem jüdischen Ghetto spielt.

21. Frage: Wer spielt in dem Spielfilm den Jakob? A) Vlastimil Brodsky, B) Erwin Geschonneck, C) Rolf Hoppe, D) Henry Hübchen.

20. Juni 1977: Nachdem Manfred Krug das Protestschreiben gegen die Ausbürgerung von Liedermacher Wolf Biermann (16. November 1976) unterschrieben hatte, wurde der größte Schauspielstar der DDR vom Staat kaltgestellt. Er bekam kein Engagement mehr. Am 20. Juni 1977 verließ Manfred Krug mit seiner Frau und seinen drei Kindern die DDR für immer. Er reiste mit dem eigenen Auto über den Grenzübergang Bornholmer Straße aus.

22. Frage: Mit welcher TV-Serie gelingt Manfred Krug im Westen der Durchbruch? A) Unterwegs, B) Auf Achse, C) Abgehaun, D) Meine Stunde Null.

26. August 1978: Der erste Deutsche fliegt in All. Der aus Morgenröthe-Rautenkranz (Vogtland) stammende Kosmonaut Sigmund Jähn fliegt an Bord der sowjetischen Sojus 31 ins Weltall. Er bleibt dort für sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten. Sieben Tage, die ihn in der DDR zum gefeierten Star machen.

23. Frage: Mit wem flog Sigmund Jähn damals ins All? A) Waleri Bykowski, B) Juri Gagarin, C) Alexei Leonow, D) Pawel Beljajew.

1. September 1978: Die DDR-Jugend trainiert nicht nur für Olympia, sondern auch für die NVA. 1978 wird an den Schulen der Wehrunterricht als Pflichtfach in den Klassen 9 und 10 eingeführt. Die Jungen mussten im Wehrlager vormilitärische Übungen (Schießen/Handgranatenwurf) absolvieren, die Mädchen ein Lehrgang für Zivilverteidigung (Sanitätsdienste).

24. Frage: Wie hieß die damalige Ministerin für Volksbildung, die die Entscheidung für diesen Unterricht traf? A) Trude Krenz, B) Elke Ulbricht, C) Susanne Stoph, D) Margot Honecker.

17. Juli 1987: Kurz vor dem Besuch Erich Honeckers in Bonn beschließt der Staatsrat der DDR die Abschaffung der Todesstrafe. Zwischen 1949 bis 1981 wurden insgesamt 166 Personen zum Tode verurteilt und hingerichtet.

25. Frage: Wann erfolgte die letzte Hinrichtung in der DDR? A) 1987, B) 1985, C) 1981, D) 1979.

Wer redete den Untergang der DDR herbei?

7. September 1987: Zwei Jahre vor seinem Ende als DDR-Staats- und SED-Parteichef feiert Erich Honecker seinen größten außenpolitischen Erfolg. Er wird 1987 bei einem mehrtägigen Besuch mit vollen militärischen Ehren von Bundeskanzler Helmut Kohl in Bonn empfangen.

26. Frage: Honecker besucht bei dem Staatsbesuch auch seine Geburtsstadt im Saarland. Wie heißt die? A) Ottweiler, B) Neunkirchen, C) Püttlingen, D) Saarlouis.

19. September 1988: Bei den Olympischen Spielen in Seoul räumt die DDR noch mal groß ab. Die DDR holt 37 Goldmedaillen und landet damit im Medaillenspiegel auf Platz 2, hinter der Sowjetunion und noch vor der USA. Die Überfliegerin von Seoul: die DDR-Schwimmerin Kristin Otto. Am 19. September holt sie Gold über 100 Meter Freistil in 54,93 Sekunden, fünf weitere Siege folgen.

27. Frage: Wie viel Goldmedaillen hat Kristin Otto insgesamt bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften für die DDR geholt? A) 6, B) 66, C) 22, D) 11.

9. November 1989: Am Grenzübergang Bornholmer Straße begann der Anfang vom Ende der DDR. Als bei einer chaotischen DDR-Pressekonferenz verkündet wird, dass neue Regeln für Reisen in den Westen gelten und diese, obwohl nicht so geplant, ab sofort gelten würden, strömen immer mehr DDR-Bürger zu den Grenzübergangstellen. So viele, dass die Wachhabenden der Massen nicht mehr Herr werden und eigenmächtig die Grenzen öffnen, um Verletzte und Tote zu verhindern.

28. Frage: Welcher SED-Politiker verkündete verwirrt die neuen Reiseregeln? A) Egon Krenz, B) Erich Mielke, C) Erich Honecker, D) Günter Schabowski.

31. August 1990: Seit diesem Tag ist klar, dass die DDR verschwinden wird. Der von Vertretern von DDR und BRD ausgehandelte Einigungsvertrag regelt den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Das Grundgesetz gilt fortan als Verfassung, mehrere 100 Paragrafen regeln die Überleitung und manchmal das Fortbestehen von DDR-Recht.

29. Frage: Wer waren für die DDR und die BRD die Unterzeichner und Verhandlungsführer des Einigungsvertrages? A) Günther Krause und Wolfgang Schäuble, B) Lothar de Maizière und Helmut Kohl, C) Peter-Michael Diestel und Wolfgang Schäuble, D) Hans Modrow und Helmut Kohl.

3. Oktober 1990: Mit dem 3. Oktober hörte die DDR auf zu existieren. Auf Beschluss der Volkskammer (vom 23. August 1990) trat die DDR mit Datum vom 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland bei.

30. Frage: Wie hieß der letzte Ministerpräsident der DDR? A) Hans Modrow, B) Egon Krenz, C) Lothar de Maizière, D) Günther Krause.