Der Trabant schaffte es mit Rückenwind auf knapp 110 km/h, der Wartburg fuhr immerhin 130 km/h schnell. Doch auch der DDR-Bürger fuhr, trotz Nachteile bei der Motorisierung, gerne schnell. Viel zu schnell. Überhöhte Geschwindigkeit war auch vor 1989 die häufigste Unfallursache. Doch wie wurden in der DDR Rasen und andere Verfehlungen auf den Straßen bestraft? Heute gibt es den Bußgeldkatalog, damals „Orientierungswerte für einzuleitende Maßnahmen bei Verkehrsdelikten“. Manchmal konnte der Volkspolizist zu DDR-Zeiten auch nach Bauchgefühl entscheiden, welche Strafe er aussprach.

Können Sie sich noch erinnern, welche Höchstgeschwindigkeiten auf DDR-Straßen erlaubt war? 1956 wurde innerorts Tempo 50, auf Landstraßen Tempo 90 und auf Autobahnen Tempo 100 festgelegt. 1978 bremste die DDR dann Autofahrer auf Landstraßen auf 80 km/h aus, um die Unfallzahlen zu senken. Und noch etwas war anders als heute: Wer Autofahren wollte, durfte keinen Alkohol trinken. Keinen Tropfen: 0,0 Promille war die strenge Grenze.

Für mindestens drei Monate war der Führerschein weg

Paragraf 200 im Strafgesetzbuch der DDR regelte die Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit: „Wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er nach den ihm bekannten Umständen annehmen muss, dass seine Fahrtüchtigkeit infolge des Genusses alkoholischer Getränke, anderer berauschender oder sonstiger die Reaktionsfähigkeit wesentlich vermindernder Mittel erheblich beeinträchtigt ist und dadurch eine allgemeine Gefahr für Leben oder Gesundheit anderer Menschen fahrlässig verursacht, wird von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe; Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.“

Wenn der Führerschein wegen einer Verfehlung entzogen wurde, dann tat das richtig weh. Mindestens für drei Monate war er anschließend weg. Etwa, wenn einen der Volkspolizist mit 0,5 Promille am Steuer seines Trabi erwischte. Dazu kam eine Geldstrafe von (mindestens) 100 Mark der DDR. Bei zwei Promille war der Führerschein sogar für 30 Monate weg (plus eine Strafe von 400 bis 700 Mark), im Wiederholungsfall für drei Jahre.

Und getrunken wurde viel in der DDR, viel zu oft auch beim Autofahren. Im Jahr 1986 verloren 22.300 DDR-Bürger ihren Führerschein, weil bei einer Blutprobe herauskam, dass sie getrunken hatten – das war mehr als die Hälfte aller, die in diesem Jahr ihre „Pappe“ abgeben mussten. Insgesamt gab es 1986 mehr als 45.000 Verkehrsunfälle - für rund ein Viertel davon waren Raser verantwortlich.

Wiederholungstäter wurden härter bestraft

Auch bei Unfällen griff die DDR hart durch. Im Strafgesetzbuch hieß es unter Paragraf 196: „Wer fahrlässig einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen. Wurde durch den Verkehrsunfall der Tod eines Menschen verursacht, ist auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf Verurteilung auf Bewährung zu erkennen.“ In schweren Fällen (mehrere Menschen starben bei dem Unfall) wurde der Delinquent mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft.

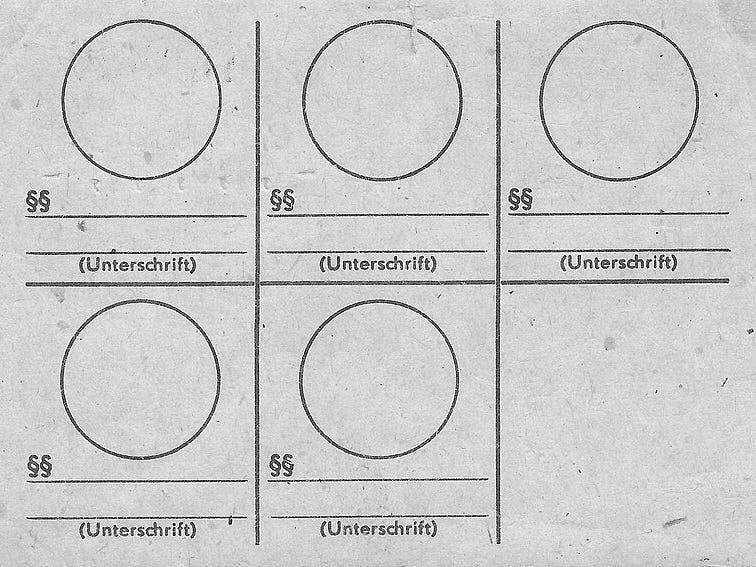

Auch in der DDR wurden Wiederholungstäter härter bestraft. Es gab zwar keine zentrale Verkehrssünderkartei wie heute in Flensburg - aber so etwas wie eine analoge Variante. Die jeder DDR-Autofahrer mit sich führte. Ein Stempel-Kärtchen im Führerschein, das offiziell „Berechtigungsschein“ und im Umgangssprachgebrauch„ Stempelkarte“ hieß. Je nach Delikt konnte der Volkspolizist vor Ort bis zu vier Stempel auf der Karte eintragen – wie schwer der Verkehrsverstoß war, konnte der Polizist nach eigenem Ermessen entscheiden.