Es muss so 1978/79, in der 7. oder 8. Klasse gewesen sein, als in unserer Schule ein ganz besonderer Ausflug anstand. In den Gerichtssaal, in das Stadtbezirksgericht Köpenick. Auf der Anklagebank ein junger Mann mit gesenktem Haupt, nur ein paar Jahre älter als wir, eingeschüchtert, sehr leise. Angeklagt wegen asozialen Verhaltens, nach § 249. Ein Straftatbestand, den es so nur in der DDR gab. So einiges war damals anders.

Heute heißt es oft: In der DDR war es sicherer, es gab es weniger Kriminalität, weniger Mord, Raub und Diebstähle. Und das stimmt, wenn man sich die Statistiken anschaut – auch wenn manche Zahlen sicher geschönt wurden. Im Jahr 2023 wurden laut Statista in der Bundesrepublik Deutschland pro 100.000 Einwohner rund 7040 Straftaten polizeilich erfasst. In der DDR waren es deutlich weniger. Zwischen 1970 und 1988 schwankten die Zahlen zwischen 640 und 810 Straftaten pro Jahr und 100.000 Einwohner, im Jahr 1988 waren es 715 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

Mord-Statistik: 17.082 Fälle in der BRD, 2263 in der DDR

Das ist zum Beispiel die Mord-Statistik: In den Jahren 1969 bis 1989 wurden in der BRD und West-Berlin 17.082 Morde und Totschläge erfasst. Und in der DDR gab es laut den statistischen Jahrbüchern im gleichen Zeitraum 2263 Mord- und Totschlagfälle. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind das im Westen rund doppelt zu viele Fälle wie im Osten.

Manche Delikte gingen aber in der DDR gar nicht erst in die Statistik ein. Etwa Bagatelldiebstähle, Beleidigung oder Hausfriedensbruch. Denn mit dem Inkrafttreten des neuen DDR-Strafgesetzbuches im Juli 1968 wurden bestimmte Delikte nicht mehr als Straftat, sondern nur noch als Verfehlungen gezählt. Auch Fluchtversuche tauchten in der Statistik nicht auf.

Andere Straftatbestände waren sehr DDR-speziell. So galt „Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen“ als Verbrechen, ein Fluchtversuch wurde mit bis zu zwei Jahren bestraft, wurden dabei Grenzsicherungsanlagen beschädigt, konnte sich die Strafe auf bis zu fünf Jahren erhöhen. Wer den Faschismus oder Militarismus verherrlichte, wurde mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

Die am häufigsten erfassten Straftatbestände waren aber sogenannte Alltagsdelikte: Diebstahl, Verkehrsdelikte, Körperverletzungen und zwei ganz spezielle DDR-Straftaten – asoziales Verhalten und Rowdytum.

Der Rowdy-Paragraf

§ 215 („Rowdytum“): „Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die aus Missachtung der öffentlichen Ordnung oder der Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens Gewalttätigkeiten, Drohungen oder grobe Belästigungen gegenüber Personen oder böswillige Beschädigungen von Sachen oder Einrichtungen begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Haftstrafe bestraft.“

Damit wurden vor allem Jugendliche bestraft, die sich nicht an das „sozialistische Werte- und Normensystem“ hielten. Anfangs Langhaarige, Beatfans und Gammler, später Rocker und Punks, die über die Stränge schlugen.

Zum Ende der DDR tauchte das Wort Rowdy immer öfter in den Zeitungen auf. Wenn über Ausschreitungen rechter Hooligans und Skinheads in Ost-Berlin berichtet werden musste, weil sich das nicht mehr verbergen ließ. Da es Neonazis in der DDR nicht geben durfte, wurden sie als Rowdys bezeichnet.

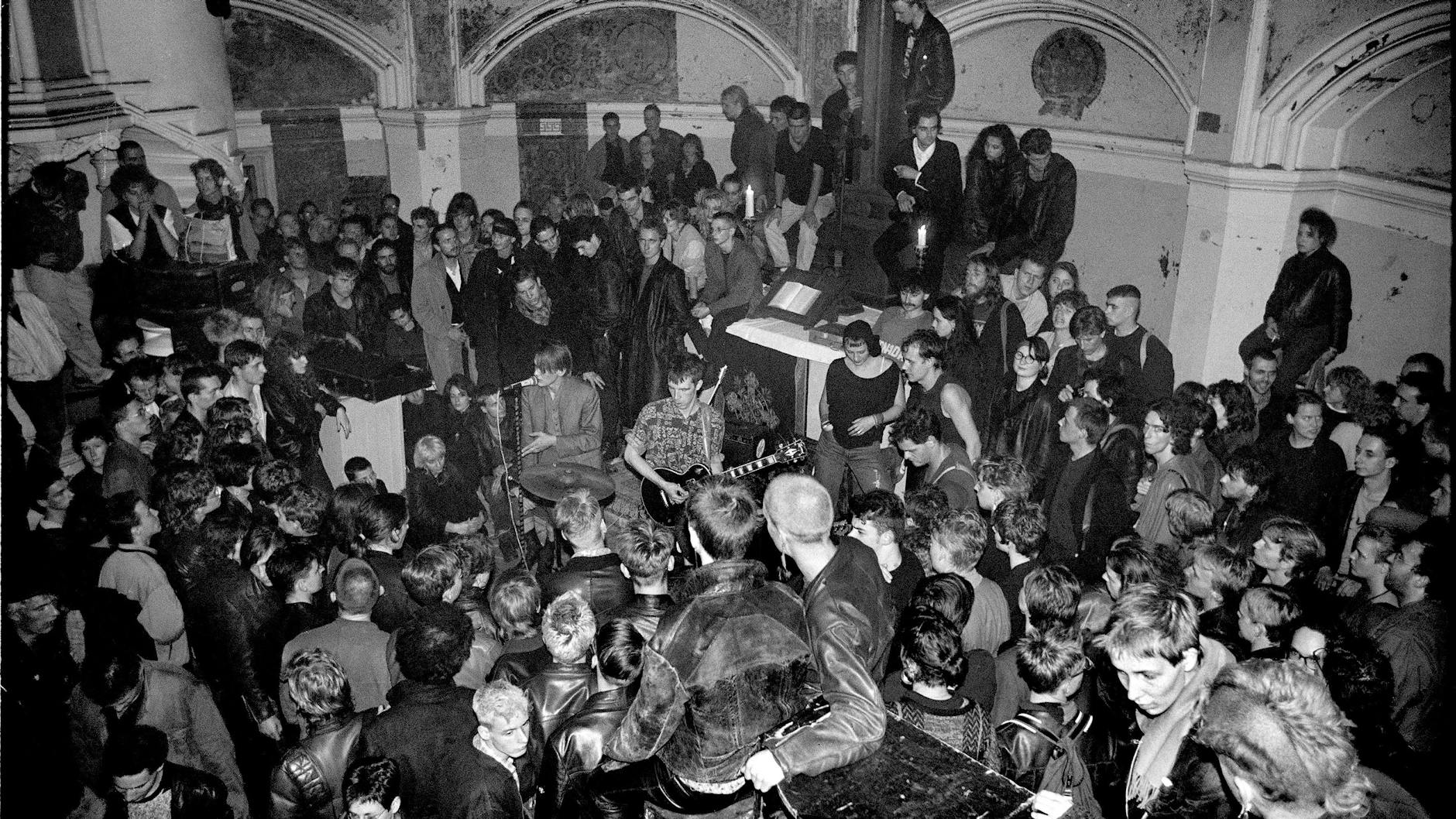

Im Oktober 1987 spielen die Ost-Berliner Band Die Firma und die West-Berliner Band Element of Crime ein Konzert in der Zionskirche in Berlin-Mitte. DDR-Neonazis, rechte Skinheads und rechte Hooligans, die in der Nähe feiern, stürmen die Kirche, brüllen „Sieg heil“, „Juden raus aus deutschen Kirchen“ und „Kommunistenschweine“ und verletzten mehrere Zuschauer. Nur fünf Angreifer kommen später vor Gericht – und werden wegen Rowdytum und öffentlicher Herabwürdigung verurteilt.

Zur Arbeitserziehung verurteilt

§ 249 („Asoziales Verhalten“): Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, dass er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, oder wer der Prostitution nachgeht oder wer sich auf andere unlautere Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht erkannt werden.

Das Recht auf Arbeit war schon seit 1949 in der DDR-Verfassung verankert, sie schrieb aber auch eine Verpflichtung „zur Gesellschaft nützlichen Tätigkeit für jeden Bürger“ fest. Eine Arbeit wurde damit zur sozialistischen Pflicht. Sein Leben einfach so dahinzuleben, nicht zu arbeiten, das war der DDR suspekt.

Aber der Paragraf 249 war natürlich auch ein Mittel, um unliebsame Personen von der Straße zu bekommen. Punks etwa wurden Ende der 80er mit diesem Paragrafen drangsaliert. Unter den DDR-Häftlingen stellten zu Arbeitserziehung Verurteilten die größte Gruppe. Im Jahr 1973 waren deshalb sogar 14.000 DDR-Bürger inhaftiert.