„Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht.“ Die meisten werden das Rätsel, das Aschenbrödel ihrem Prinzen stellt, kennen. Seit mehr als 45 Jahren erfreut die Märchenverfilmung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ jedes Jahr Millionen von Zuschauern und zählt zu den beliebtesten Weihnachtsklassikern in Deutschland.

Das Happy End des Films kennen die meisten. Dass das DDR-Regime alles daran setzte, diesen Film für ihre eigene Propaganda zu nutzen, wissen allerdings die wenigsten.

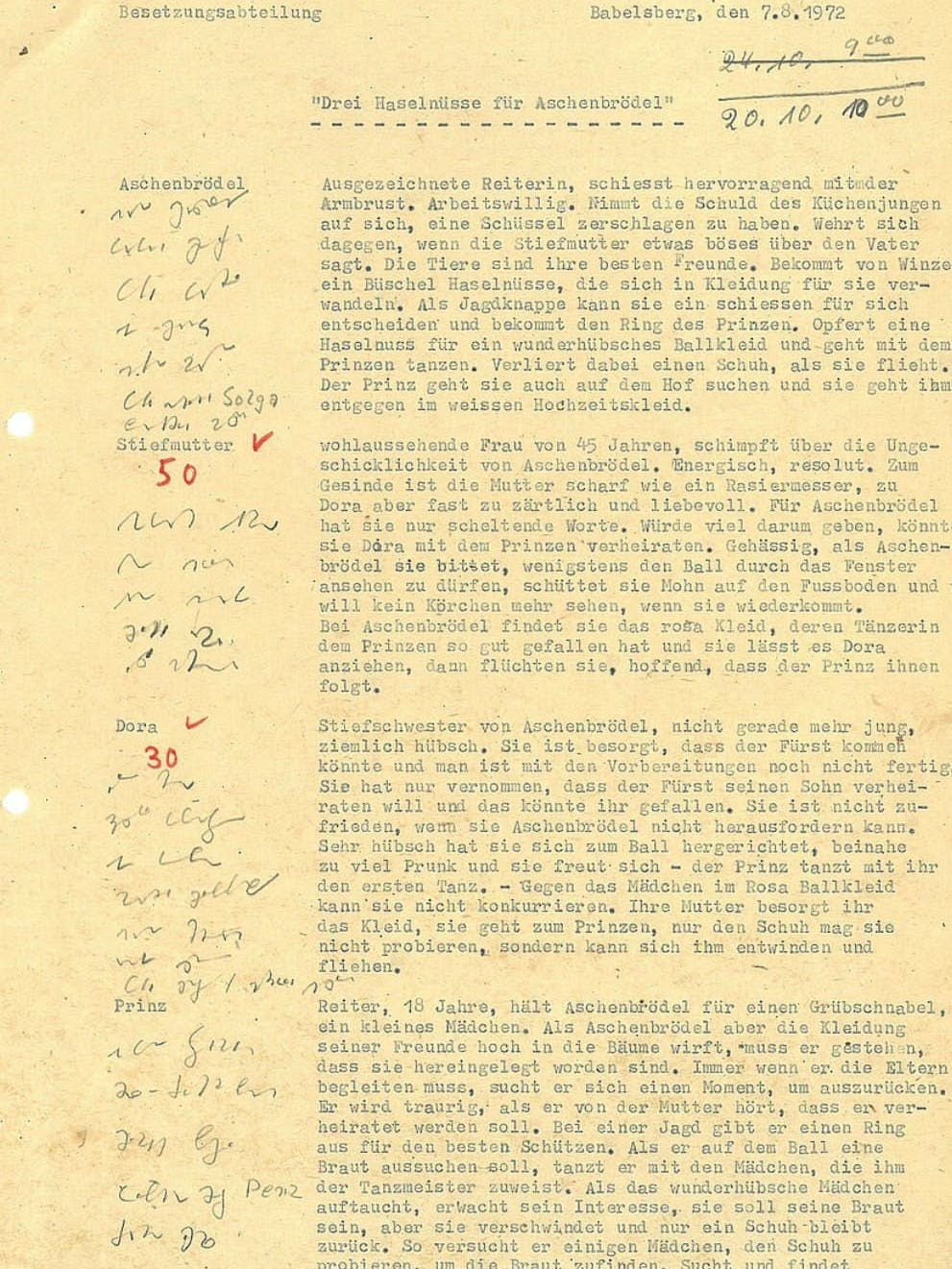

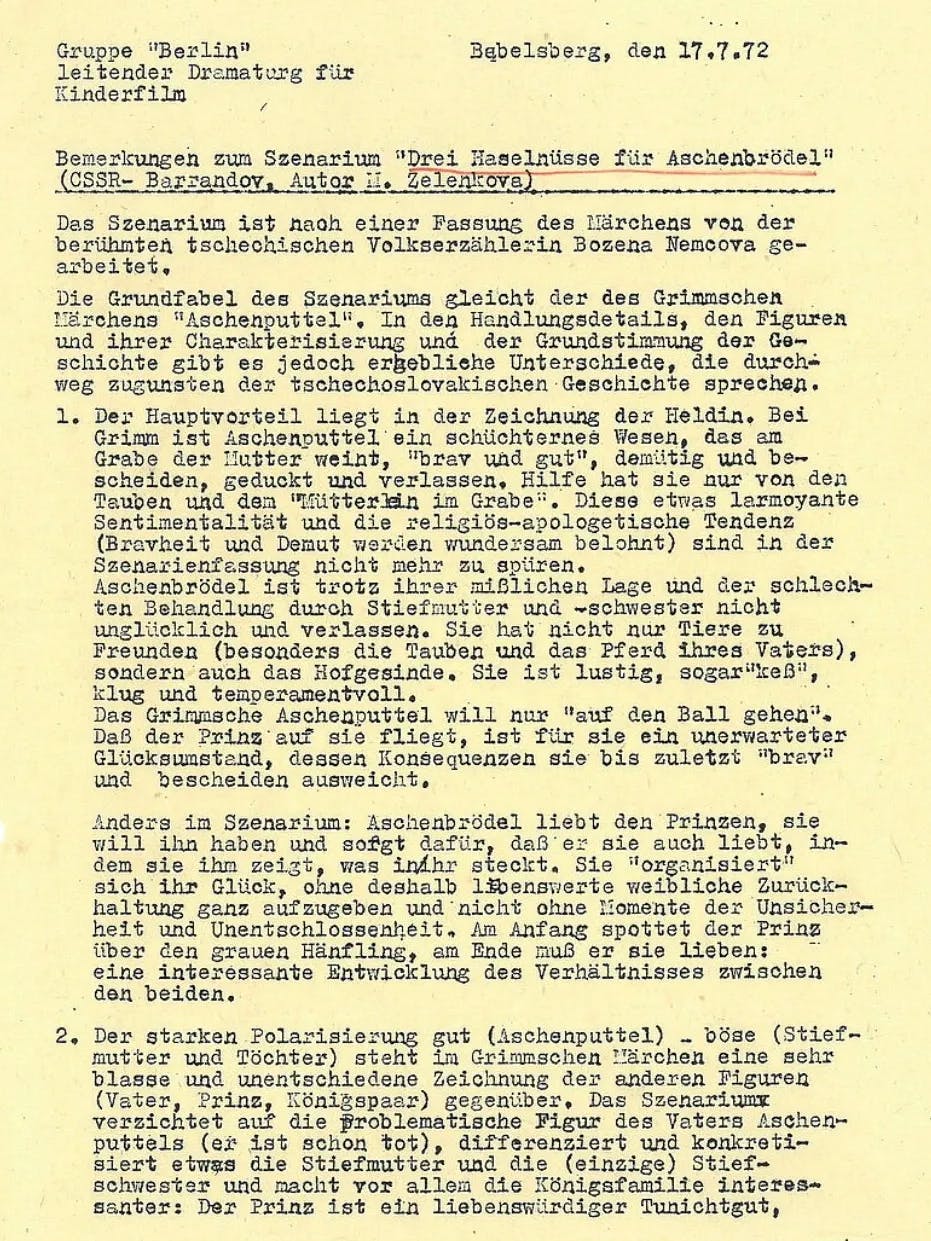

Laut Unterlagen der DEFA (Deutsche Film AG) im Bundesarchiv hatte der verantwortliche Dramaturg für Kinderfilme der „Gruppe Berlin“ noch einige Anmerkungen zur tschechoslowakischen Co-Produktion, die unter anderem auf Schloss Moritzburg bei Dresden gedreht wurde. Diese Anmerkungen führten kurz vor dem Drehstart zu einigen Änderungen.

Seine Premiere feierte der Film mit den Hauptdarstellern Libuše Šafránková und Pavel Trávníček in der ČSSR am 1. November 1973 und kurze Zeit später in der DDR im März 1974. Im folgenden Jahr, am 26. Dezember 1975, lief er zudem erstmals im westdeutschen Fernsehen. Seitdem ist der Film ein fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms der öffentlich-rechtlichen Sender.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: So griff die DDR ins Drehbuch ein

Doch im Juli 1972 hatte der der verantwortliche Dramaturg für Kinderfilme Klaus Richter de Vroe (†99) in Bezug auf die Erzählweise des adaptierten Grimm-Märchens einige Bedenken. DEFA-Filme sollten einen Beitrag zur Umerziehung der DDR-Bevölkerung im Sinne des Sozialismus leisten und das System stabilisieren, schreibt die Bild-Zeitung. Also musste das Drehbuch umgeschrieben werden. Da seine Werke nach dem Prager Frühling seit 1970 verboten waren, schrieb der Autor František Pavlíček das Drehbuch unter Pseudonym.

Die Figur von „Aschenbrödel“ passte zunächst gut ins Weltbild des DDR-Regimes. In einer vergilbten Akte heißt es dazu: „Der Hauptvorteil liegt in der Zeichnung der Heldin. Bei Grimm ist Aschenputtel ein schüchternes Wesen, das am Grab der Mutter weint, ,brav und gut’, demütig und bescheiden, geduckt und verlassen. Dass der Prinz auf sie fliegt, ist für sie ein unerwarteter Glücksumstand, dessen Konsequenzen sie bis zuletzt brav und bescheiden ausweicht.“

Und weiter: „Am Anfang spottet der Prinz über den grauen Hänfling, am Ende muss er sie lieben. Eine interessante Entwicklung des Verhältnisses zwischen den beiden.“ Der Prinz wird dabei auch als „Tunichtgut“ verspottet in den Augen des Dramaturgen. Das gefällt im Szenarium der DDR-Hörigen: „Aschenbrödel liebt den Prinzen, sie will ihn haben und sorgt dafür, dass er sie auch liebt.“

Und zum Schluss: „Mit der Märchengeschichte, wie sie für den Film erzählt wird, kann man also sehr einverstanden sein. Gerade, weil sie so stark vom Grimmschen Märchen abweicht. Aber aus ebendiesem Umstand ergibt sich auch ein Problem: Das Grimmsche Märchen ist den Kindern in der DDR sehr bekannt. Es hat poetische Elemente, die sich stark einprägen und deren absolutes Fehlen die Kinder bei uns enttäuschen würde. Das poetische Motiv der Tauben, das sich durch das ganze Märchen zieht, die einprägsamen Formeln: ˛Die guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen’.“

Der Film wurde zu Beginn der 70er-Jahre als deutsch-tschechische Koproduktion realisiert. Unter der Regie von Václav Vorlíček entstand dieser Kultfilm rund um das Schloss Moritzburg bei Dresden, in den Kulissen der Babelsberger Filmstudios der DEFA sowie der Barrandov-Filmstudios in Prag. Zudem wurden verschiedene Drehorte in der ehemaligen Tschechoslowakei (ČSSR) genutzt, darunter das Wasserschloss Švihov und der Böhmerwald. Die gesamte Produktion hatte Kosten von sechs Millionen Kronen.