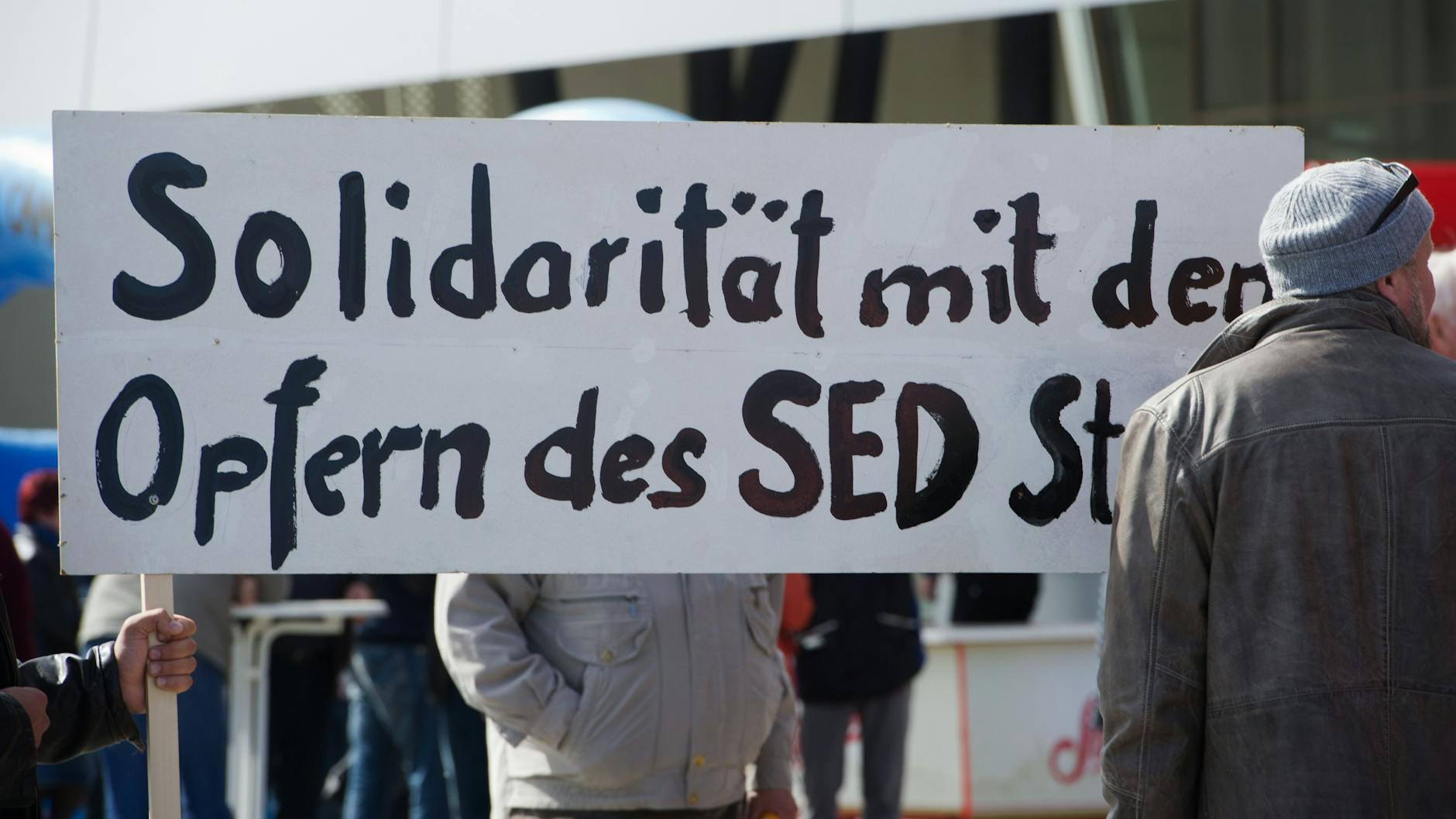

Sie waren Gegner des Regimes in der DDR. So manche saßen im Stasi-Knast, wurden zu Zwangsarbeit verdonnert, leiden bis heute an den gesundheitlichen Folgeschäden. Seit Jahren kämpfen Opfer des SED-Regimes um mehr Rente und gesellschaftlicher Anerkennung. Ein neues Gesetz soll dies nun ermöglichen. Es wird das letzte der gescheiterten Ampel-Koalition sein.

Der Bundestag soll noch in der kommenden Woche eine verbesserte Versorgung für politisch Verfolgte aus der früheren DDR beschließen. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen sowie die oppositionellen Fraktionen von Union und FDP einigten sich auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf.

„Damit gehen wir einen wichtigen Schritt in der Anerkennung des Unrechts in der SED-Diktatur“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Mit der Gesetzesnovelle soll den Angaben zufolge auch ein bundesweiter Härtefallfonds eingerichtet werden.

Die Opferrenten für die politischen Häftlinge und die Ausgleichsleistungen für beruflich Verfolgte sollen zudem „deutlich erhöht“ und dynamisiert – also regelmäßig angepasst – werden. Der SPD-Abgeordnete Jan Plobner erklärt, dass die Einmalzahlung für Opfer der Zwangsaussiedlung von 1500 auf 7500 Euro angehoben wird. Zudem gebe es eine Beweislastumkehr bei der Anerkennung von gesundheitlichen Folgeschäden politischer Haft.

Mehr Opferrente für politische Häftlinge in der DDR

„Allen beteiligten Fraktionen war eine Einigung noch vor Ablauf dieser Legislaturperiode wichtig, da die Gruppe der Anspruchsberechtigten aus Altersgründen zunehmend kleiner wird“, steht in der gemeinsamen Erklärung von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP. Die Opfer der politischen Verfolgung in der DDR hätten „durch die rechtsstaatswidrige Repression durch das SED-Regime schwerwiegende Eingriffe in ihr Leben erlitten, die bis heute wesentliche gesundheitliche, soziale und finanzielle Auswirkungen für die Betroffenen haben“.

Die wirtschaftliche Lage der Verfolgten ist nach Angaben des federführenden Bundesjustizministeriums „häufig prekär, weil Haft- beziehungsweise Verfolgungszeiten in der Regel zu Brüchen in der Erwerbsbiografie der Betroffenen führen, die sich bis heute auswirken“. Verschärft habe sich die Situation „durch gestiegene Lebenshaltungskosten und Geldwertverlust infolge aktueller Krisen“.

Die SED-Opferbeauftragte des Bundestags, Evelyn Zupke, nannte die Einigung „ein beeindruckendes Signal zum Beginn des Jubiläumsjahres zu 35 Jahre Deutsche Einheit“. Sie stelle „die Menschen in den Mittelpunkt, die mit ihrem jahrzehntelangen Einsatz gegen die Diktatur uns allen den Weg zur Einheit geebnet haben“.

Mit dem bundesweiten Härtefallfonds schaffe der Bundestag „ein wichtiges Instrument, um SED-Opfern in wirtschaftlichen Notlagen schnell und unbürokratisch helfen zu können“, erklärt Zupke. Über ihn könne unter anderem auch ein Betrag von sechs Millionen Euro, den die Möbelhauskette Ikea zur Verfügung gestellt habe, den Betroffenen zugutekommen.

Ikea-Millionen für mehr Geld für DDR-Opfer

Ikea hatte die Summe im vergangenen Jahr zugesagt. Eine unabhängige Untersuchung hatte ergeben, dass in der DDR politische Häftlinge und Strafgefangene unter Zwang Möbel für den Konzern herstellen mussten. Der Konzern hatte davon nach der Untersuchung spätestens seit Anfang der 80er Jahre Kenntnis über einen möglichen Einsatz von politischen Gefangenen in Produktionsstandorten und Zulieferbetrieben der DDR.