Erstmals habe ich (KURIER-Reporterin Julia) Zain Stief (45) bei der Pressekonferenz zum Boxkampf der beiden Reality-TV-Stars Eric Sindermann und Jörg Hansen im Juni 2024 in Berlin kennengelernt – wobei kennengelernt zu viel gesagt ist. Ich habe ihn lediglich in dem Moment wahrgenommen, als er zusammen mit einem Freund eine Torte nach Jörg warf, „Rache für Eric“ rief und dann hinausstürmte. Zain trug dabei einen Plastik-Wikingerhelm und ich weiß noch, wie ich lachen musste und mir dachte: „Was für Clowns!“ Eine PR-Aktion, um sowohl den Boxkampf zu bewerben als auch für Aufmerksamkeit für Zain und seinen Kumpel zu sorgen, das war mir gleich klar – auch wenn das noch immer keiner der Beteiligten so recht zugeben will.

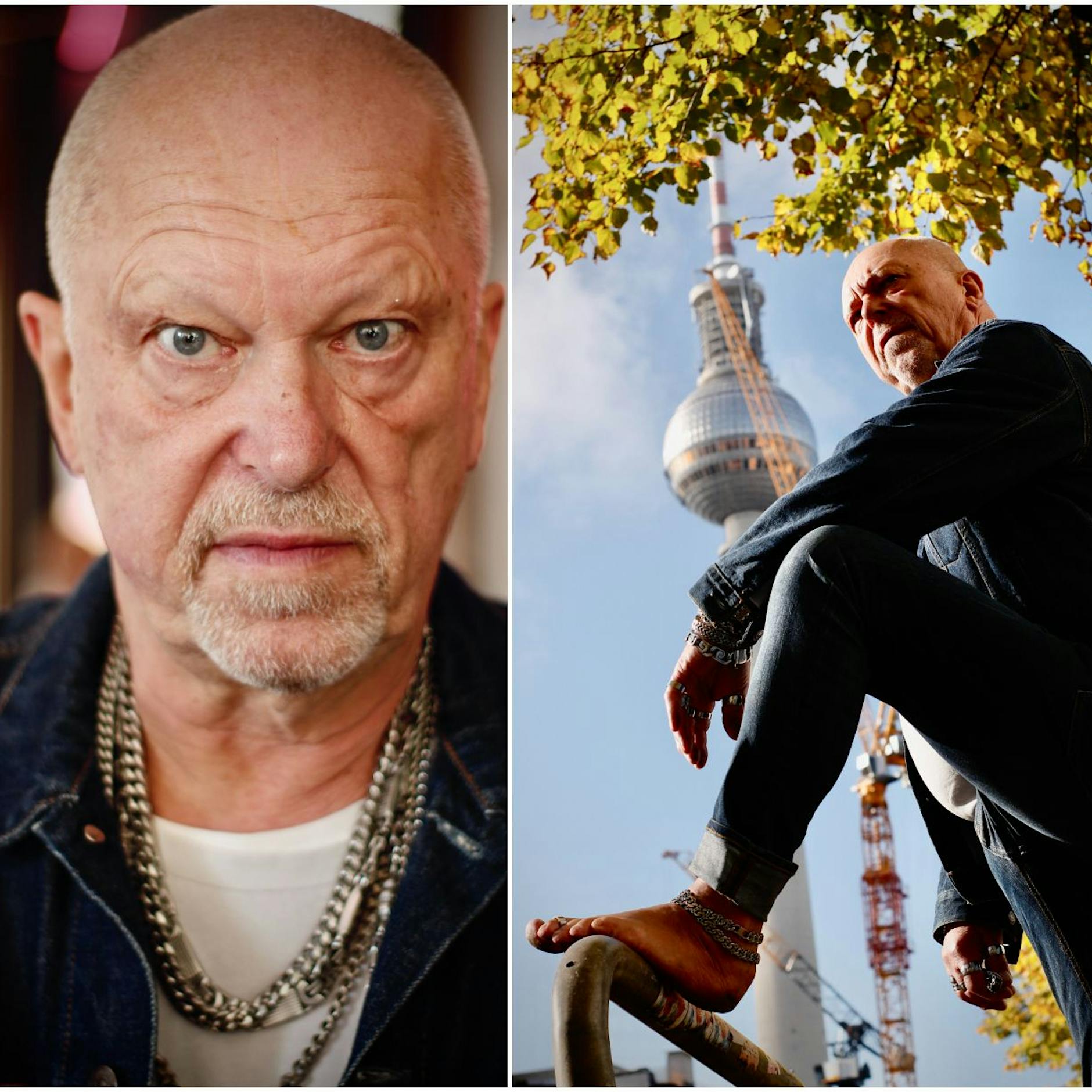

Vier Monate später sitzen meine Kollegin und ich mit Zain in der Wohnung seiner Freundin in Hellersdorf. Er hat uns zum Frühstück eingeladen und will dabei aus seinem Leben erzählen. „Die Torten-Aktion war lustig, aber in mir steckt auch viel Ernsthaftigkeit“, sagt Zain. Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie ernst es wirklich wird und wie schnell ich den Quatschmacher mit dem Wikingerhelm plötzlich mit ganz anderen Augen sehen werde. „Ich wurde in der DDR geboren, hatte eine gewalttätige Kindheit, wurde zwangsadoptiert, sexuell missbraucht, wurde drogenabhängig und kriminell und landete schließlich für vier Jahre im Knast“, sagt Zain. Und das alles passierte in seiner Heimat Berlin. Das Brandenburger Tor, der Fernsehturm – Zain trägt die Stadt, in der er das alles erlebte, in unzähligen Tattoos auf seinem Körper, viele davon sind in der Haft entstanden. Es ist nicht nur die Geschichte Berlins, die man auf seiner Haut wiederfindet, es ist auch Zains Geschichte.

Heftige Familiengeheimnisse in der DDR

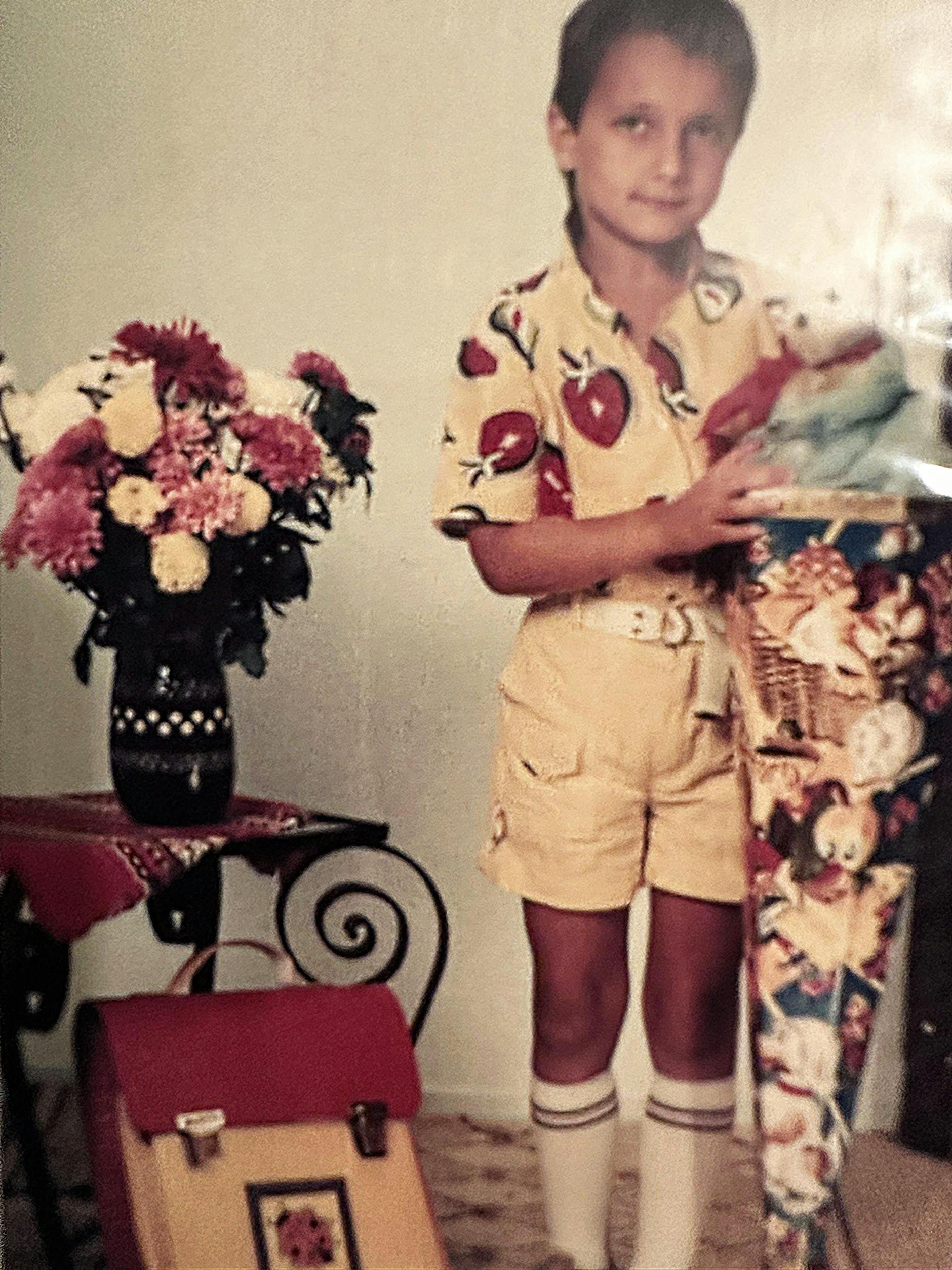

Der Berliner wurde 1979 in Mitte geboren, dort verbrachte er auch die ersten Jahre seiner Kindheit – eine Kindheit, die von einem Familiengeheimnis überschattet wurde. Die bittere Wahrheit erfuhr Zain erst in seiner Pubertät. „Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gewollt. Lange Zeit bin ich davon ausgegangen, dass meine Eltern auch wirklich meine Eltern sind. Ich habe erst mit 13 Jahren erfahren, dass ich quasi zwangsadoptiert wurde. Es stellte sich heraus, dass meine Eltern eigentlich meine Großeltern sind. Und die Frau, die sich jahrelang als meine Schwester ausgegeben hat, war meine richtige Mutter. Die Menschen, die mich damals adoptiert haben, haben ihre eigene Tochter angeschissen.“ Der Grund: Den Schein einer intakten Familie bewahren.

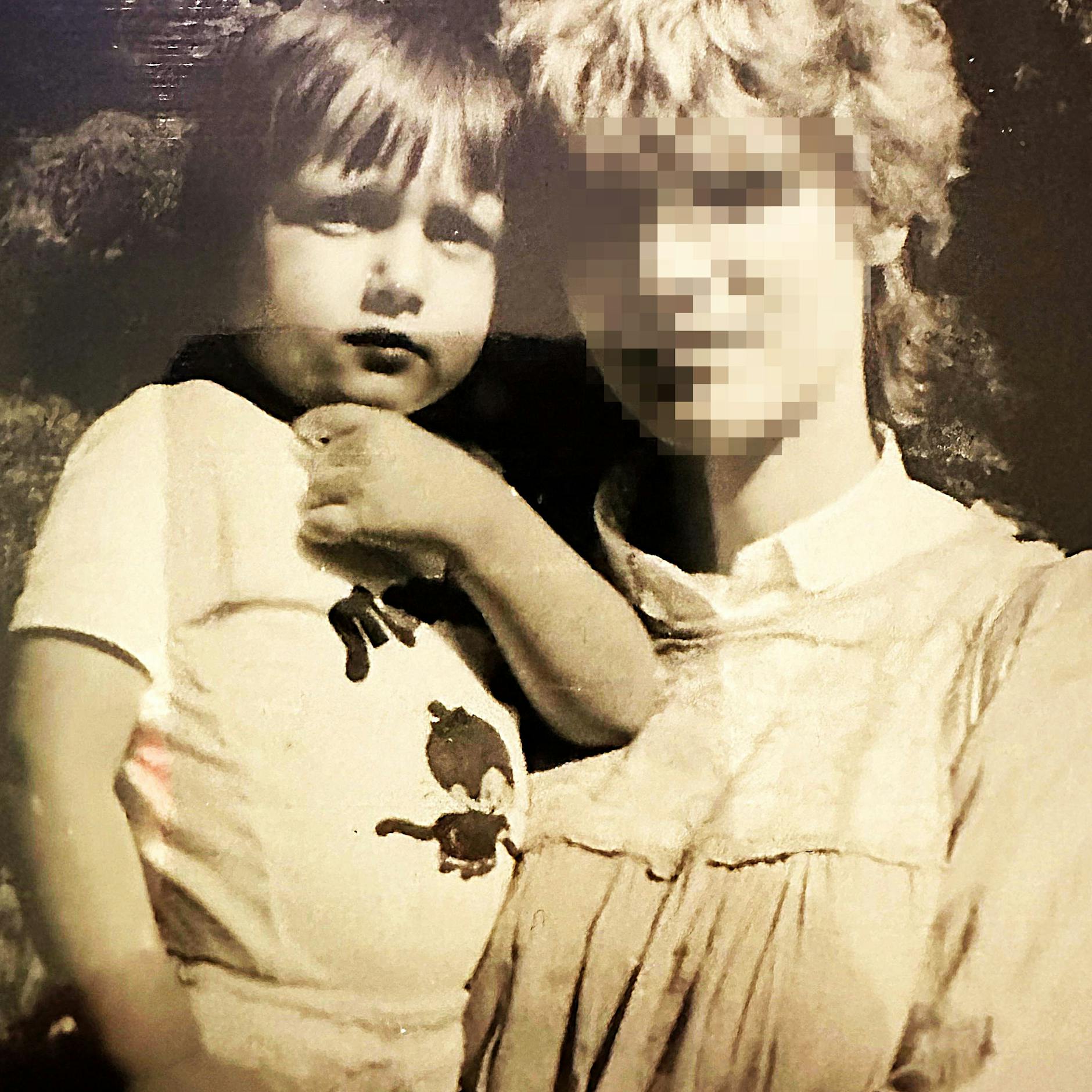

Zains leibliche Mutter war 17, als sie mit ihm schwanger wurde. Sie hatte ein Verhältnis mit einem BRD-Bürger, der gebürtig aus dem Libanon kam – damals natürlich verboten.

Lange wusste Zain trotz seines ungewöhnlichen Namens auch nichts von seinen arabischen Wurzeln. „Der Name war wohl der Wunsch meiner leiblichen Eltern. Ich frage mich bis heute, wie der Name in der DDR durchgegangen ist. Eigentlich hätte die Stasi doch locker sagen können: ‚Der heißt jetzt Peter.‘ Schon damals in der Schule hat man zu mir gesagt: ‚Zain, guck dich doch mal an! Das sind doch nicht deine richtigen Eltern.‘“

Trotzdem beschreibt Zain seine frühe Kindheit, die er in der DDR in Berlin Mitte verbrachte, als schön. Es wurde sich um die Kinder gekümmert. Erst später wurde Zain der Grund dafür bewusst. „Denn warum hat man sich gekümmert? Weil sie wollten, dass man in die, ihrer Meinung nach, richtige Richtung läuft. Ich gehe stark davon aus, dass meine Adoptiveltern bei der Stasi waren. Ich weiß es nicht sicher, aber ich erinnere mich daran, dass sie Abhörgeräte zuhause hatten.“ Wenige Jahre später begann für Zain der Albtraum im eigenen Zuhause.

Die Wende in Deutschland und die Wandlung von Zain Stief

„Als ich älter wurde und in die Schule kam, als ich angefangen habe, eigene Entscheidungen zu treffen und Widerstand zu leisten, ging es los. Meine Kindheit war von Gewalt geprägt. An meiner Zimmertür hing immer ein Teppichklopfer – als Warnung. Mein Pflegevater war Alkoholiker. Wenn er besoffen nach Hause kam, hat er mir eine reingehauen, einfach aus Spaß. Und meine Pflegemutter … Sie war ein fieser Mensch, eine Hexe. Wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie sie wollte, habe ich das zu spüren bekommen. Egal, wie gut ich etwas gemacht habe, es hat nie gereicht. Meine Adoptiveltern haben mir nie gesagt, dass sie mich lieb haben oder stolz auf mich sind. Ich habe mich immer gefragt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mich selbst gehasst, mein Aussehen, meinen Namen, alles – weil ich das Gefühl hatte, ich wäre für nichts gut genug. Wie konnte man das einem Kind nur antun?“

Zu dem Gefühl, nicht geliebt zu werden, kam ein Erlebnis, das Zain noch weiter von seinen Adoptiveltern entfernte. „Es war 1991, ich war elf Jahre alt. Es sind nach der Wende auch viele verrückte Menschen in die DDR gekommen, einer davon war ein Mann, der mich eines Tages angesprochen und mir Spielzeug angeboten hat. Er hätte davon viel zuhause und ich soll mit ihm kommen. Ich wusste eigentlich, dass ich mit keinen fremden Menschen mitgehen soll, habe mich aber dann doch dazu überreden lassen, mit in den Hausflur zu kommen. Dort ist es passiert, ich wurde sexuell missbraucht. Meine Adoptiveltern haben mir nicht geglaubt.“

Das Gefühl von Familie fand Zain statt zuhause auf der Straße. „Zu meinen Freunden konnte ich gehen, wenn es mir nicht gut ging. Die haben mir geholfen, man hat viel zusammen erlebt.“

Viele Jahre glaubte Zain, eine Schwester zu haben. Das Verhältnis zu ihr war distanziert – auch deswegen, weil seine Schwester, die in Wirklichkeit seine Mutter war, nicht bei ihm war. „Sie war nicht oft da, sie lebte in Ungarn. In Berlin war sie nach der Sache verbrannt, weil sie dieses Verhältnis mit jemandem aus dem Westen hatte. Sie bekam keine Arbeit mehr. Man wollte sie aber auch von mir fernhalten, damit die Sache nicht ans Licht kommt. Deshalb wurde sie nach Budapest geschickt. Nach der Wende kam sie dann wieder nach Berlin zurück. Kurze Zeit später wurde sie schwanger. Eines Tages standen wir an der Ampel beim Rosenthaler Platz und dann sagte sie plötzlich zu mir: ‚Weißt du eigentlich, was das Kind hier im Bauch für dich ist? … Das wird deine Schwester. Ich bin deine richtige Mutter!‘ Ich hab‘ das erstmal gar nicht verstanden, erst im Nachhinein. Es gab dann ein Gespräch mit meinen Adoptiveltern, aber kein klärendes. Sie haben recht teilnahmslos reagiert: ‚Ja, jetzt weißt du es halt!‘“

Für Zain der Moment, der sein ganzes Leben auf den Kopf stellte und auch sein Verhalten veränderte. „Mir wurde bewusst, dass mich diese Menschen, von denen ich dachte, sie seien meine Eltern, so schlecht behandeln und sie noch nicht einmal das Recht dazu haben. Nach der Wende sind wir nach Hellersdorf gezogen, weil wir uns die Miete in Mitte nicht mehr leisten konnten. Ab diesem Moment bin ich freigedreht und habe gemacht, was ich wollte. Mit 16 Jahren haben mich meine Adoptiveltern dann rausgeschmissen.“ Für Zain begann ein neuer Lebensabschnitt, der von Drogen, Kriminalität und Brutalität geprägt war. Auf der Straße holte er sich das, was er zuhause so schmerzlich vermisste: Das Gefühl, dazuzugehören.

„In Hellersdorf herrschte Perspektivlosigkeit bei den Jugendlichen. Und es gab viele Nazis. Ich mit meinem arabischen Hintergrund hatte da schon etwas Angst. Aber wenn du auf der Straße Schwäche zeigst, bist du das Opfer und nicht der andere. Und ich wollte nie das Opfer sein. Die Werte, die ich mir selbst beigebracht habe, waren die Werte, die auf der Straße geherrscht haben: Loyalität und stark sein, keine Schwäche zeigen. Man musste sich zur Wehr setzen und das ging oft nur mit Gewalt. Das Leben dort war wie ein Haifischbecken. Wenn man ein kleiner Fisch war, war es schwierig. Ich wollte akzeptiert werden, Aufmerksamkeit bekommen, weil ich das zuhause eben nie hatte. Ich wollte mir unter den Jugendlichen einen Namen machen und das habe ich auch geschafft“, erklärt Zain.

Drogen, Kriminalität und Knast

Vom jugendlichen Rebellen entwickelte er sich zu einem erbarmungslosen Kriminellen und Schläger – und bekam schließlich die Quittung dafür: Knast! „Ich habe angefangen, Drogen zu nehmen und die Drogensucht musste natürlich finanziert werden. Also wurde ich kriminell – Beschaffungskriminalität. Ich hatte lange Zeit großes Glück und habe zehn, elf Jahre immer wieder Bewährung bekommen. Ich war immer mal wieder für ein paar Monate in Haft, bin aber schnell wieder freigekommen. Irgendwann guckte sich ein Richter das aber nicht mehr an und es kam der Hammer.“

Zain bekam vier Jahre aufgebrummt – letztendlich wegen gefährlicher Körperverletzung (seine Schuhe wurden als gefährlicher Gegenstand eingestuft). Seine kriminelle Karriere steigerte sich, wie er selbst erzählt, vom Kaugummiklauen bis dahin, dass er jemandem brutal ins Gesicht trat. Es geschah nach einer dieser Partynächte, als er und seine Kumpels mit der U-Bahn unterwegs waren. Zain schlug so heftig zu, dass ein Mann schwer verletzt wurde.

„Es schaukelt sich hoch. Keiner will das Gesicht vor seiner Gang verlieren. Dann pöbelt man sich an, guckt sich falsch an und schon prügelt man sich. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass es bis zu einem bestimmten Punkt Notwehr von mir war, weil er mich zuerst angegriffen hat. Aber: Als derjenige auf dem Boden lag und ich ihm ins Gesicht getreten habe, war es keine Notwehr mehr“, erzählt Zain und schluckt schwer. Dass er diese Nacht heute bitter bereut, ist ihm deutlich anzumerken. Rückgängig machen kann er sie aber nicht. Nach einer kurzen Pause erzählt er weiter. Er habe damals über die Folgen einer Schlägerei gar nicht groß nachgedacht, sagt er. „Im Nachhinein wurde mir bewusst, es hätte auch mal jemand dabei sterben können. Ich war kurz davor, bei jemandem zuzustechen, oder aber selbst einen Stich abzubekommen. Beides ist zum Glück nie passiert.“

Gestoppt werden konnte Zain schließlich nur durch die Justiz. „Ich hatte drei Haftbefehle und war seit sechs Monaten auf der Flucht. Am Ende hat mich einer meiner Kumpels hintergangen und meinen Aufenthaltsort verraten.“

Heute sagt Zain: „Das Beste, was mir passieren konnte, war, ins Gefängnis zu kommen.“ Den Moment, in dem er gefasst wurde, beschreibt er mittlerweile als befreiend. „Wenn man auf der Flucht ist, dreht man sich immer um, schiebt Paranoia – das war schon sehr belastend.“

Erst im Knast wurde Zain bewusst, was er vom Leben erwartet und dass er seine Zukunft nicht mehr mit Gewalt und Kriminalität verbringen will. „Man macht sich keine Gedanken darüber, was die Konsequenzen sind. Dass man einen Menschen umbringen könnte, eine Familie zerstören könnte und selbst für viele Jahre in den Knast geht. Das habe ich selbst auch erst im Gefängnis gelernt. Während meiner vier Jahre sind Leute entlassen worden und anschließend dreimal zurückgekommen, weil sie immer wieder Mist gebaut haben. Das wollte ich nicht auch erleben müssen.“

Zain saß seine vier Jahre zuerst in der JVA in Moabit, später in Tegel ab. „Moabit ist atemberaubend, es verschlägt einem die Sprache. Man denkt an Alcatraz, das macht was mit einem. Es jagt einem Angst ein.“

Zunächst machte Zain im Knast weiter wie bisher, er verkaufte Drogen und versuchte sogar, einen Vollzugbeamten zu bestechen. Wie das sein kann, dass man im Gefängnis weiter Drogen verkauft? Das sei nicht schwer, es gebe in Haft viele Möglichkeiten, erklärt Zain. Irgendwann machte sich der heute 45-Jährige aber Gedanken. „Man entdeckt Seiten an sich, die man noch nicht kannte, weil es im Gefängnis keine Ablenkung gibt. Draußen dreht sich die Welt weiter, im Gefängnis bleibt sie stehen. Das Gefängnis an sich ist nicht so schlimm, in deutschen Gefängnissen hat man es recht gut, man hat einen Fernseher, einen DVD-Player, man kann einkaufen, man kommt sogar an Alkohol und an Drogen ran. Das Einzige, was man nicht hat – und das ist das Wichtigste – ist die Selbstbestimmung. Wie oft saß ich in einer lauen Sommernacht an meinem Fenster und habe gedacht: ‚Oh man, wenn ich jetzt rausgehen könnte … Das macht einen kaputt.“

Irgendwann habe er sich plötzlich dazu entschieden, mit all dem aufzuhören. „Es hat eines Tages einfach Klick gemacht“, sagt er, „ohne einen bestimmten Grund“. Von einen Tag auf den anderen hörte er nicht nur auf, Drogen zu verkaufen, sondern auch selbst zu konsumieren. „Ich habe nach vielen Jahren, in denen ich dauerbekifft war, endlich wieder mich und meinen Körper gespürt.“ Körperlich sei es zwar schwer gewesen, aufzuhören, doch weil er von seinem Plan überzeugt war, zog er den Entzug durch. Endlich hatte Zain wieder eine Perspektive, er stellte einen Antrag zur Verlegung, kam nach Tegel und durfte dort als Elektriker arbeiten.

14 Jahre nach der Entlassung aus dem Gefängnis ...

Als Zain das Gefängnis nach vier Jahren im Jahr 2010 verließ, hatte er es trotzdem schwer, wieder ins richtige Leben zurückzufinden. „Es war erstmal sehr schwierig, weil man erstmal nur von dem Überbrückungsgeld lebt – das heißt, von dem Geld, das während der Haft zurückgelegt wurde. Das sind, glaube ich, 2000 Euro. Man wird einfach entlassen, ohne, dass man darauf vorbereitet wird. Ich hatte nach den vier Jahren keinen Ausgang, keine Wohnungssuche. Die Resozialisierung findet nicht in der Haft statt, die muss man hinterher selbst in die Wege leiten.“ Doch nicht nur finanziell, auch mental hatte Zain zu kämpfen. Er bekam Depressionen und Panikattacken, ausgelöst durch die jahrelange Zeit im Gefängnis. „Ich konnte keine U-Bahn mehr fahren, in keinen Fahrstuhl steigen. Ich konnte einfach nicht mehr die Kontrolle abgeben, weil ich das die Jahre über in der Haft tun musste.“ Geholfen hat ihm letztendlich eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie, in der er auch seine traumatische Kindheit aufarbeiten konnte.

Heute, 14 Jahre später, ist Zain ein anderer Mensch. Er distanziert sich von jeglicher Art von Gewalt, nimmt keine Drogen mehr und verdient sein Geld mit normaler Arbeit. Seit einigen Jahren ist er selbstständig mit einer eigenen Abrissfirma. Seine eigentliche Leidenschaft gilt aber der Musik. Schon bald will er als Rapper und Party-Sänger erfolgreich sein, am Ballermann auftreten und davon leben können.

Früher machte er ernste Musik und verarbeitete darin seine Vergangenheit, heute will Zain hauptsächlich unterhalten. Unter dem Künstlernamen Prime Time Zain hat er zusammen mit seinem Kumpel die „Bierbrudis“ gegründet, ein Party-Musik-Duo, das mit Songs wie „Keine Party ohne Brati“, „Sandkasten-Brudis“ und „Rotwein-Fass“ für gute Laune sorgt. Der große Durchbruch lässt noch auf sich warten.

Und damit sind wir wieder am Anfang dieses Artikels – bei der Torten-Aktion. „Seien wir mal ehrlich, natürlich wussten wir, dass es dafür ein bisschen Aufmerksamkeit geben wird“, gesteht Zain dann doch noch. Einen richtigen Karriere-Boost hat die Aktion den „Bierbrudis“ zwar nicht verschafft, sie führte jedoch dazu, dass uns Zain seine außergewöhnliche Geschichte erzählt hat.

Die Geschichte eines Berliner Originals, der sich vom kleinen ungewollten Jungen aus der DDR, vom kriminellen, drogenabhängigen Schläger im Kast zu einem freundlichen und lustigen Party-Sänger entwickelt hat, der ein reichhaltiges Frühstück auftischt, wenn zwei Reporterinnen vom Berliner KURIER zu Besuch kommen. Zu einem liebenswürdigen Mann, der trotz seiner Vergangenheit heute viel Wärme ausstrahlt und keinen Groll mehr hegt: Dem Kumpel, der Zain damals an die Polizei verraten hat, hat er nach der Haft nämlich verziehen. „Auf einmal ist alles von mir abgefallen, das war schön.“

Mit 45 Jahren bedeutet Familie für Zain hauptsächlich seine Freundin und seine Hunde. Er hat zwar auch eine erwachsene Tochter, doch eine richtige Beziehung konnte er leider nie zu ihr aufbauen. „Ich habe es nicht geschafft, meiner Tochter das zu geben, was ich nicht hatte“, sagt er selbstreflektierend.

Mit seinen Adoptiveltern hat er schon lange keinen Kontakt mehr. Er weiß nur, dass seine Adoptivmutter mittlerweile gestorben ist. Ob sein Adoptivvater noch lebt, weiß er nicht. Auch zu seinen leiblichen Eltern ist das Verhältnis eher schwierig. „Meine Mutter und ich haben es probiert, aber wir finden keinen richtigen Zugang zueinander.“ Zu seinem Vater und der Familie im Libanon hat er zwar sporadisch Kontakt, trotzdem sagt er: „Meiner Identitätsfindung hat es, zu erfahren, dass ich arabische Wurzeln habe, leider nicht geholfen. Es hat mich eher verwirrt, ich habe das einfach nicht verstanden. Das mögen zwar meine Wurzeln sein, aber ich hatte nie einen Bezug zu ihnen. Meine Verwandten im Libanon kenne ich nicht, das sind fremde Menschen für mich. Ich habe mittlerweile zwar Kontakt zu ihnen, aber richtig kennen tun wir uns nicht.“