Unsere Arbeit beginnt immer dann, nachdem etwas Schlimmes passiert ist. Als Sandra S. diesen Satz sagt, schaut sie mich an, als wären damit alle weiteren Fragen überflüssig. Ich sitze im Zimmer 1138 des größten kriminalistischen Instituts Deutschlands. Mir gegenüber Kriminalhauptkommissarin (KHKin) Sandra S. von der Tatortbereitschaft des LKA-Berlin. Halblange Haare, Nasenpiercing, wache Augen.

Sandra S. gehört zum Kriminaltechnischen Einsatzdienst und ist zuständig für die Tatort-Sofortbearbeitung bei schweren Verbrechen wie Mord, Raub und Staatsschutzdelikten. Die 18-köpfige Gruppe (aufgeteilt in sechs Dreierteams) arbeitet 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Sie suchen nach Fingerabdrücken, Sekret-, DNA-, Faser-, Schmauch- und Werkzeugspuren und leiten die Ergebnisse an die zuständigen Fachbereiche weiter.

Um Kontaminationen zu vermeiden, muss jeder, der einen Tatort betritt, Schutzkleidung tragen. Sie sehen aus wie Astronauten auf Erkundungstrip. Und genau das sind sie auch. Sie durchsuchen nicht nur den Tatort selbst, sondern auch alle weiteren Zimmer des Tatorts oder bei einer Tat im Freien weiträumig um das Mordopfer herum. Sie suchen nach Fingerabdrücken, Schweißspuren, Hautschuppen und Blut und sichern bei Mord DNA-Proben unter den Fingernägeln des Opfers.

Sachverständige nehmen eine Blutspurenmusteranalyse vor. Fotografen erstellen 3D-Tatortdokumentationen mithilfe von Spezialkameras, die alles bis ins kleinste Detail digital vermessen „Sollte sich ein verdächtiger Gegenstand vor Ort befinden, rufen wir die Bombenspezialisten. Sicherheit geht immer vor Spurensuche. Als letzter betritt der Gerichtsmediziner den Tatort und untersucht den Toten.“

Kriminaltechnik in Berlin: Manche Fälle möchte man nicht kennen

Sandra S. und ihr Team sind nach der Schutzpolizei und dem Kriminaldauerdienst stets die Ersten vor Ort. „Nachdem wir telefonisch informiert werden, treffen wir uns im Büro, holen unsere Waffen und fahren gemeinsam mit einem unserer Kriminaltechnikbusse zum Tatort.“

Auf meine Frage nach ihren täglichen Erlebnissen, schaut sie mich nachdenklich an und meint:

„Ich glaube, das wollen Sie nicht wirklich wissen.“

Doch genau das wollte ich.

„Also gut, da wäre der Mord an einem Baby, das der Täter kopfüber in die Toilette gehängt hatte. Und dann...“

„Ich glaube, das reicht mir“, unterbreche ich sie.

Keine persönliche Beziehung zum Opfer aufbauen

Die junge Kommissarin schweigt, lehnt sich auf ihrem Bürostuhl zurück und nach einer kurzen Pause erzählt sie, dass sie seit sieben Jahren dabei ist, ihren Job liebt und sich keinen anderen Beruf vorstellen kann. „Ich bin ein Teil des Ganzen und helfe mit meinem Wissen schwere Straftaten aufzuklären und vielleicht auch weitere zu verhindern. Das ist ein gutes Gefühl. Mache ich die Welt dadurch besser? Ich weiß es nicht.“ Auf jeden Fall, so erzählt sie, nehme sie das Gesehene und Erlebte nicht im Kopf mit nach Hause. „Doch nicht jeder ist dazu in der Lage. Als Ausbilderin gebe ich jedem Neuen den Tipp, sich bei einem Mord nicht die Fotos des Opfers an der Wand oder im Regal anzuschauen. Dadurch entsteht eine persönliche Bindung zum Opfer. Außerdem rate ich allen, bewusst darauf zu achten, ob sie dazu psychisch in der Lage sind. Auch im Team reden wir viel über das Erlebte und können Hilfe von Polizeipsychologen in Anspruch nehmen.“

Dann berichtet sie von dem Agentenmord am 23. August 2019 im Tiergarten. Es war ein warmer Augusttag, gegen 12 Uhr, erinnert sie sich. „Der Täter kam mit einem Fahrrad und schoss mit einer 9-mm-Glock 26 mit Schalldämpfer aus naher Distanz dem Opfer in Kopf und Rücken.“

Der Mörder, ein russischer Geheimagent, konnte noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. „Er flüchtete mit dem Rad, warf dieses und die Tatwaffe in die Spree. Dann wollte er mit einem E-Scooter flüchten. Dabei wurde er von Umweltschützern gesehen, die sofort die Polizei verständigten.“

Manchmal hilft auch der Zufall, um gerichtsfeste Beweise zu sichern. Wie im Mordfall der Rentnerin, die mit ihrem eigenen Trolley erschlagen wurde. „Als mein Team ankam, lagen die nackte Tote und ihr Gebiss vor dem Bett. Der Täter selbst hatte sich nach dem Mord ihre Kleidung angezogen und zum Schlafen in ihr Bett gelegt. Vorher hatte er der alten Frau noch kräftig ins Gesicht getreten. Den Fußabdruck auf ihrer linken Wange erkannte ich sofort. Ich brauchte nur einen Fuß zu heben. Es war das Sohlenprofil einer Schuhmarke, die auch ich trage. Zusätzlich fanden wir noch Fingerabdrücke an den senkrechten Haltestangen des Trolleys. Finger-, Sohlenabdruck und die DNA an seinem Pullover reichten für seine Verurteilung aus.“

Früher konnte ein Mörder schon mal davonkommen

Nach dem Interview fahren wir mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage zu einem der drei Mercedes-Benz-Busse der Kriminaltechnik. Im Bus können direkt vor Ort erste Untersuchungen gemacht werden. Was heute in der Kriminalistik selbstverständlich ist, war bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts Utopie. Wer in Berlin vor 120 Jahren einen Mord beging, hatte große Chancen, nicht erwischt zu werden. Polizeiarbeit, wie im heutigen Sinne, gab es damals nicht. Ermittlerteams wurden zufällig je nach Bedarf zusammengestellt.

Das änderte sich erst vor fast 100 Jahren mit dem „Dicken“ vom Alex. Ernst Gennat, der täglich Riesenportionen Stachelbeertorte aß, schuf die Grundlagen für die heutige Mordermittlung. Hatte bis dahin preußische Gründlichkeit dafür gesorgt, dass der Tatort picobello sauber war und dadurch alle Spuren beseitigt waren, hieß es beim Dicken: Vor dem Eintreffen der Ermittler durfte am Tatort nichts berührt werden. Und Gennat war es zu verdanken, dass die Mercedes-Benz AG nach seinen Anweisungen das sogenannte Mordauto baute. Ein fahrendes Büro mit sämtlichen technischen Möglichkeiten für die Tatortanalyse. Labor und Vernehmungsraum zugleich.

In der Tiefgarage zieht sich Sandra S. einen weißen Overall an und zeigt mir das Innere des Fahrzeugs mit den technischen Möglichkeiten der Spurensicherung gleich am Tatort. „Hier können erste physikalische und chemische Untersuchungen gemacht werden. Genauere Untersuchungen übernehmen die Spezialisten im Labor.“

Und genau dort bin ich ein paar Minuten später. LKA KTI 6- Chemie/Physik Naturwissenschaftliche Forensik.

Bevor ich den Laborraum betreten darf, muss ich zwei Speichelproben (A+B) abgeben. Falls durch meine Anwesenheit ungewollte DNA auf das Untersuchungsmaterial kommt, kann ich als Täter ausgeschlossen werden. Gut so, denn die Technische Assistentin Tina T. hat gerade die Jeans eines Sexualverbrechers auf ihrem Untersuchungstisch. Dann steige auch ich in einen weißen Overall, muss einen Mund- und Nasenschutz anlegen und eine Plastikhaube über meine spärlichen Haare ziehen. Nun wird es spannend. Unter verschieden farbigen Lichtquellen untersucht die Assistentin mit Pinzette und Spezialbrille Zentimeter für Zentimeter die Jeans des Verdächtigen.

Dr. Mario Trimborn, Leiter der Abteilung, erklärt mir das Verfahren. „Wir kleben Teile des Textilgewebes ab und suchen unter dem Mikroskop nach Hautschuppen, DNA-Spuren und Fasern, die nicht zur Jeans gehören. Es ist ein aufwändiges Verfahren, das bei der DNA-Analyse und Blutflecken ungefähr einen Tag, bei Faserspuren zwei bis drei Tage dauert.“

Ich erfahre, dass die heutige Technik so weit fortgeschritten ist, dass selbst kleinste Hautschuppen, kaum sichtbare Haare oder winzige Spermaspuren für eine DNA-Analyse ausreichen.

Standard in der Kriminalistik: Der genetische Fingerabdruck

Ganz anders war es noch vor 36 Jahren. Am 28. Februar 1988 drang ein Unbekannter in die Wohnung der 21-jährigen Bankangestellten Claudia Mrozek ein, vergewaltigte und fesselte sie. Anschließend schleppte er die junge Frau in die Kleingartensiedlung „Neuköllner Berg“ und brachte sie um. Ihre Leiche wurde erst 14 Tage später entdeckt. Ein rätselhafter Fall, schien es. Doch einen Tag später hob ein Unbekannter mit der Scheckkarte der Toten Geld an einem Automaten ab.

Die Polizei war sich sicher, auf den Bildern der Überwachungskamera den wegen Raubes vorbestraften Hans-Joachim Rosenthal zu erkennen. Doch Rosenthal stritt alles ab. Aber die Ermittler der 1. Mordkommission gaben nicht auf. Sie waren sich sicher, dass er der Täter war. Also beschlossen die Ermittler neue Wege zu gehen und einen DNA-Test anzuwenden. Damals gab es weltweit nur ein einziges Labor in London, das den Test durchführen konnte. Die Biologin Dr. Sigrid Hermann flog mit Blut und Sperma des Verdächtigen nach London. Nach 16 Tagen endlich der erlösende Anruf. Scotland Yard bestätigte, Blut und Sperma an der Toten gehören Joachim Rosenthal. Die Sensation war perfekt. Es war 12. August 1989, der erste Mordfall der Bundesrepublik war mithilfe der Genanalyse aufgeklärt. Seitdem ist der genetische Fingerabdruck aus der Kriminalistik nicht mehr wegzudenken.

Wenige Minuten später betrete ich das Büro von Sarah V. Sie ist Sachbearbeiterin für forensische Vermessung, Geodatenerfassung und Visualisierung. Sie erzählt von 3-D-Laserscanner, Tatortvermessung, 3-D-Brillen und Punktewolken. Mir schwirrt der Kopf, als säße ich in einem Bienenstock. Doch Sarah V. ist geduldig. Durch sie erfahre ich, wie viel Technik der Verbrechensaufklärung heutzutage zur Verfügung steht. War es früher manchmal der Kommissar Zufall, der bei der Aufklärung half, ist es heute die Technik, die unumstößliche Beweise liefert.

Mit einem 3-D-Laserscanner und einer 3-D-Panoramakamera werden die Tatorte so exakt vermessen und aufgezeichnet, wie es der beste Zeichner nicht könnte. Eine weitere Methode zur Klärung von Verbrechen und bei Verkehrsunfällen, ist der Einsatz von Drohnen. Während Sarah V. einen Laserscanner aus dem Regal nimmt und auf ein Stativ schraubt, erklärt sie mir die Vorteile dieses Verfahrens.

„Mit einer VR-Brille kann sich jeder Ermittler den Tatort später noch einmal am Computer ansehen; kann sich in aller Ruhe vorwärts, seitwärts oder rückwärts bewegen und nach weiteren Spuren suchen“, erzählt die Sachbearbeiterin für Forensische Vermessung.

„Bei schweren Verkehrsunfällen setzen wir für die Übersicht des Unfallorts eine große Drohne ein; für andere Objekte haben wir mehrere kleine Flugkörper. Zum Beispiel bei Bränden, wenn es wegen Vergiftungs- oder Einsturzgefahr zu gefährlich ist, um selbst den Tatort zu betreten.“

Als Sarah V. von einem schweren Verkehrsunfall in Treptow erzählt, stockt ihre Stimme für einen Moment und sie schließt die Augen. Gerade so, als hole sie sich das Geschehen noch einmal in Erinnerung. Dann spricht sie leise weiter. „Ein Auto war in der Mitte einfach auseinandergebrochen und Menschenteile lagen verstreut herum. Es war gruslig. Nach einem solchen Anblick bleibt der Fuß vom Gas. Ich erzähle meine Eindrücke auch immer im Familien- und Freundeskreis weiter, damit auch sie achtsamer Auto fahren.“

Täterbilder für die Fahndung erstellt – ähnliche Personen in U-Bahn gesehen

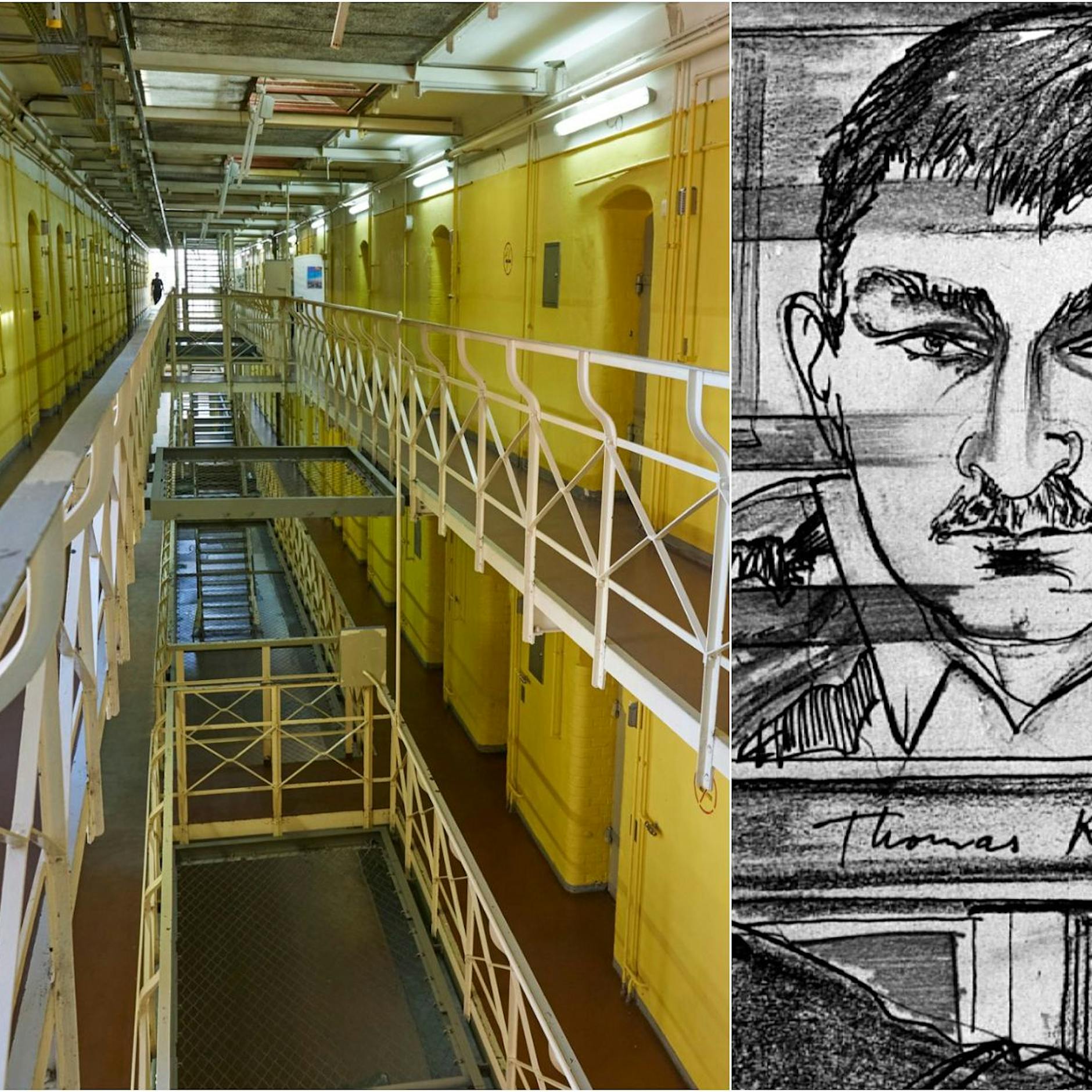

Nachdenklich verlasse ich die Ingenieurin, treffe sie aber ein paar Minuten später im Zimmer 1149 mit ihrer Kollegin Juliane W. wieder. Ich bin in der Abteilung zur Erstellung von subjektiven Täterporträts, besser als Phantombilder bekannt. Nach Zeugenaussagen werden hier mithilfe von Computer und Zeugenaussagen Täterbilder erstellt. Um mir das Verfahren in der Praxis zu zeigen, machen sie folgenden Versuch mit mir. Sarah V. war fiktive Zeugin eines fiktiven Verbrechens. Sie hatte mich nach einem Mord flüchten sehen und beschrieb mein Aussehen ihrer Kollegin. Geduldig übertrug die Phantombildzeichnerin die Beschreibung auf den Bildschirm. Hunderte von Nasen, Ohren, Lippen und Augen stehen dafür im Archiv zur Verfügung.

„Die Nase war größer, nein, nicht sooo groß. Die Augen dunkler, Augenbrauen höher, geschlossene Lippen und ein bisschen älter“. Noch nie im Leben war ich so intensiv betrachtet worden. Nach einer guten Stunde war mein Fahndungsfoto fertig.

„Besonders schwierig ist das „Aging“, wobei Portraits von Langzeitvermisste oder gesuchter Personen ihrem aktuellen Alter gemäß erstellt werden. Manchmal erleichtert es unsere Arbeit, wenn wir nach Ähnlichkeiten berühmter Personen fragen. Der seht so ähnlich aus wie Til Schweiger oder Jürgen Vogel. Oder die Trickbetrügerin hat Ähnlichkeit mit Angelina Jolie oder Angela Merkel.“

Juliane W., eine studierte Biologin, beschloss vor zwei Jahren sich zur Fachkraft für Visuelle Personen-Identifizierung ausbilden zu lassen. „Es ist ein gutes Gefühl, zur Aufklärung eines Verbrechens beizutragen. Leider erfahre ich meist erst aus den Medien, wenn jemand aufgrund eines Bildes geschnappt wurde.“

Auf meine Frage, ob sich ihre Arbeit auch auf ihr Privatfeld auswirkt, lacht sie, „In der ersten Zeit sind mir auf der Straße und in der U-Bahn oft ähnliche Gesichter aufgefallen, wie die, die ich gezeichnet hatte. Das hatte mich anfangs ein bisschen verwirrt. Doch das ist heute nicht mehr der Fall. Aber vermehrt fallen mir die unterschiedlichsten Ohren, Augen, Münder und Pickel auf.“