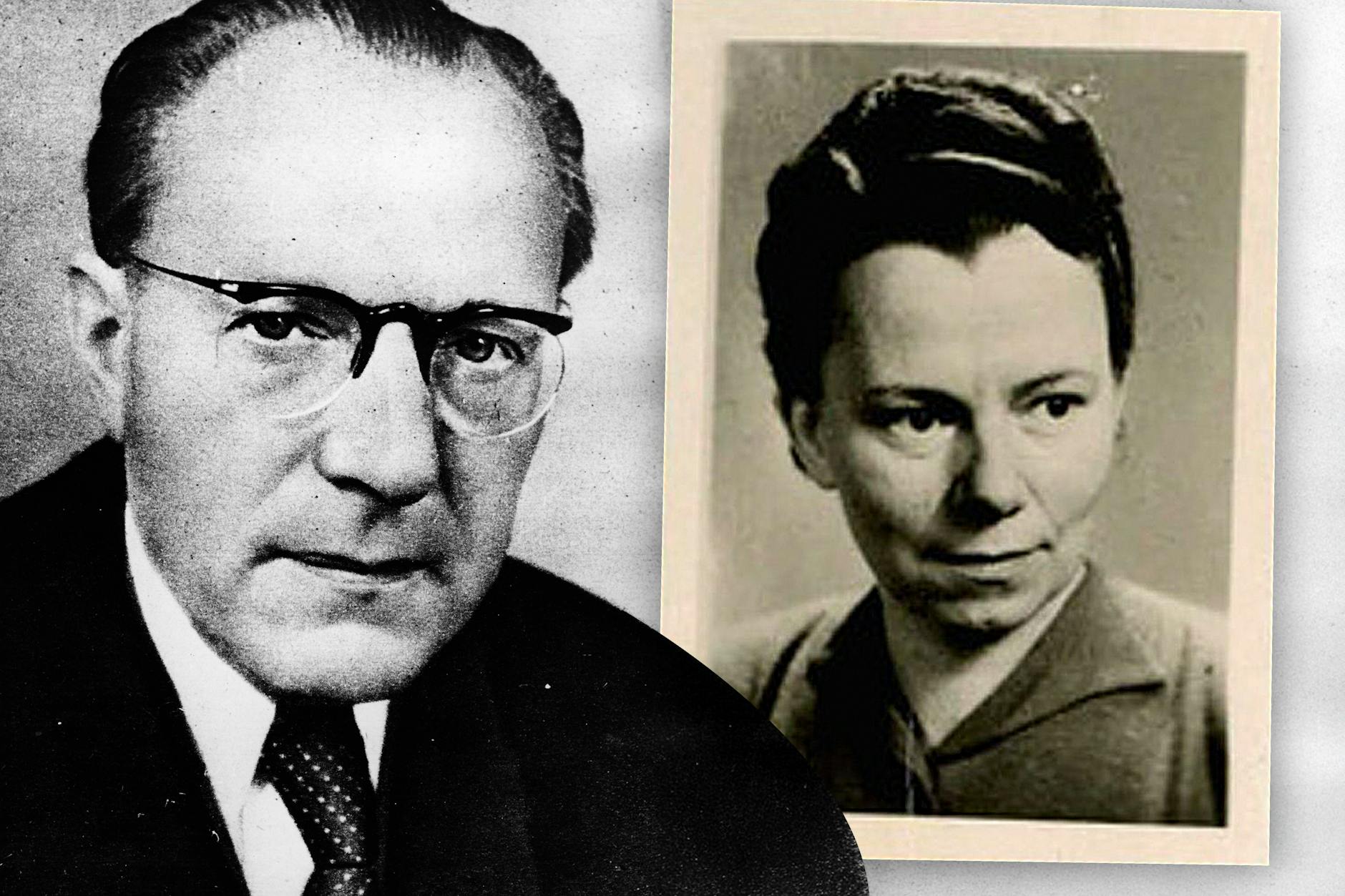

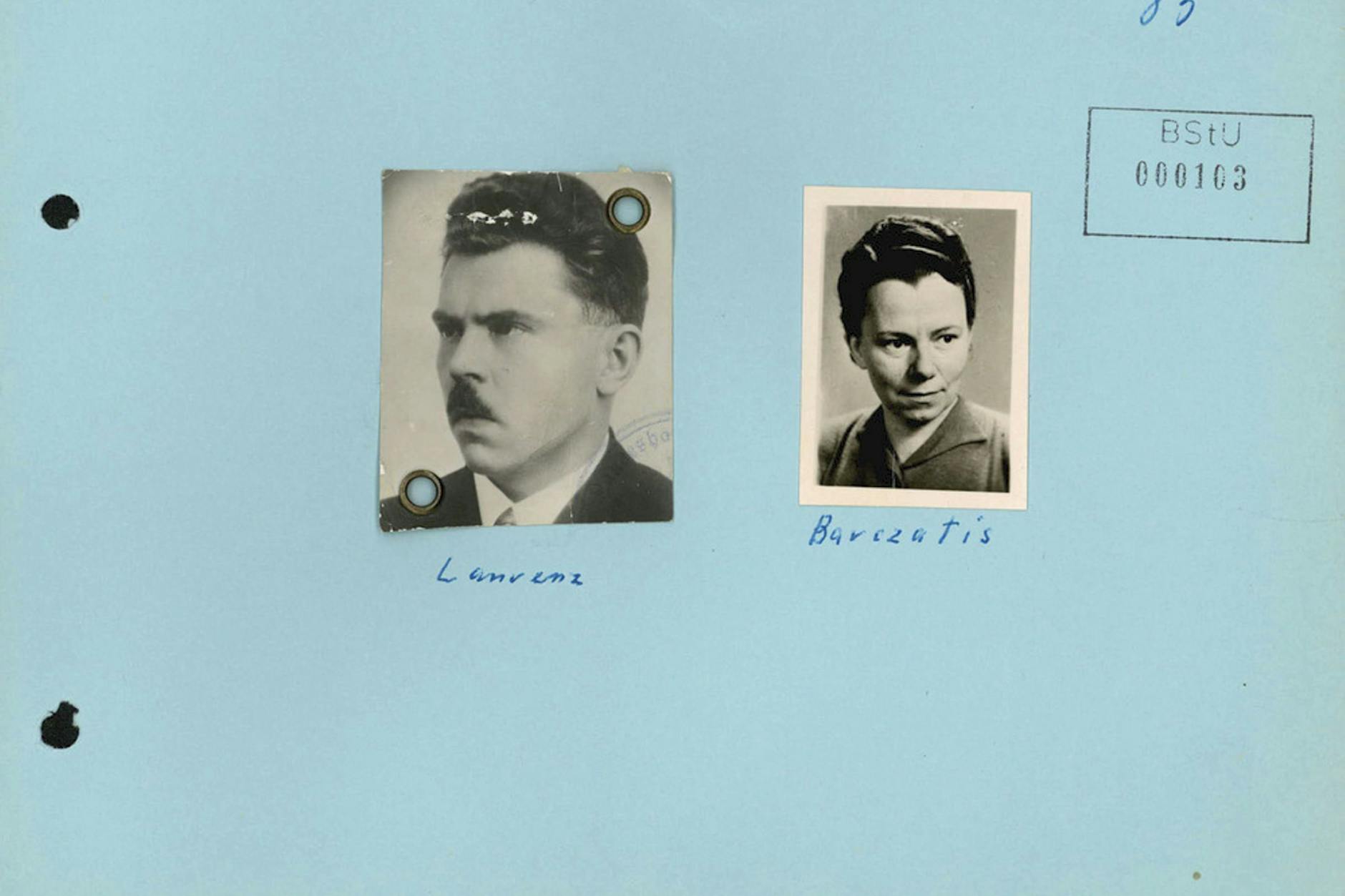

Sie war einst die Chefsekretärin von DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl – und bezahlte die Arbeit mit ihrem Leben: Vor 70 Jahren, in der Nacht zum 23. November 1955, wurde die 43 Jahre alte Elli Barczatis mit dem Fallbeil hingerichtet. Sie war vom Obersten Gerichtshof der DDR zum Tode verurteilt worden – wegen Spionage. Historiker haben nun das Leben der Frau beleuchtet – und die verhängnisvolle Geschichte, die für Barczatis mit dem Tod endete.

Chefsekretärin von Otto Grotewohl: Wer war Elli Barczatis?

Elli Barczatis wurde im Januar 1912 in Berlin geboren. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Lehre zur kaufmännischen Angestellten. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat die Berlinerin freiwillig in die SED ein, wurde Mitglied beim Demokratischen Frauenbund Deutschlands und der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Es folgte eine steile Karriere: Elli Barczatis schaffte es in die Deutsche Zentralverwaltung für Brennstoffindustrie (später: Hauptverwaltung Kohle), stieg bis zur Chefsekretärin auf.

Im Betrieb lernte Elli Barczatis Karl Laurenz kennen, einen sieben Jahre älteren Mann. Er war Jurist, verließ das Unternehmen 1949, wurde in Ost-Berlin Anwalt. Er war Mitglied der SED, wurde aber 1950 wegen „mangelnder Wachsamkeit und kleinbürgerlicher ideologischer Abweichungen“ ausgeschlossen. Nach einer Gefängnisstrafe wegen Gefangenenbegünstigung war seine Karriere ruiniert – deshalb fing er an, für die Organisation Gehlen zu arbeiten, den Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes.

Eine Liebschaft kostete DDR-Sekretärin Elli Barczatis das Leben

Elli Barczatis war seine Geliebte – und für ihn die perfekte Quelle: Sie arbeitete ab April 1950 als Chefsekretärin im Büro des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl, versorgte ihn mit geheimen Dokumenten. Sie wusste allerdings nicht, wer er wirklich war, für wen die Informationen eigentlich bestimmt waren und dass sie selbst beim westlichen Geheimdienst unter dem Decknamen „Gänseblümchen“ geführt wurde.

Doch die besondere Liebschaft flog auf, als eine ehemalige Kollegin die beiden in einer Konditorei in Ost-Berlin bei der Übergabe von Akten beobachtete und die Stasi informierte. Drei Jahre lang wurden die beiden beobachtet, dann stellte die Stasi ihnen eine Falle. Ein speziell präparierter Brief, angeblich für das Ministerium für Außen- und innerdeutschen Handel, überführte Elli Barczatis – sie hatte ihn aus dem Tresor entwendet, geöffnet und danach wieder verschlossen. Allerdings lagen in dem ursprünglichen Brief unter anderem Haare, die dann verschwunden waren.

Im Schlussplädoyer flehte die DDR-Sekretärin um ihr Leben

Am 4. März 1955 wurde Elli Barczatis festgenommen – genau wie ihr Geliebter. Die beiden kamen in Untersuchungshaft. Barczatis gestand laut einem Bericht der Berliner Zeitung schnell, Laurenz wollte seine Geliebte entlasten. Die beiden sollten zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt werden, doch dazu kam es nicht: Am 23. September 1955 fiel in einem geheimen Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Obersten Gericht der DDR das Todesurteil. Der Prozess dauerte 14 Stunden – und die Angeklagten hatten keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Tondokumente belegen, dass Elli Barczatis in ihrem Schlussplädoyer um ihr Leben flehte.

Elli Barczatis wurde mit dem Fallbeil hingerichtet, eine Methode, die bis 1967 zum Einsatz kam. Danach erfolgte die Hinrichtung per Nahschuss. Erst 1987 wurde die Todesstrafe in der DDR offiziell abgeschafft. Die letzte Hinrichtung in der DDR hatte bereits 1981 stattgefunden.

1955 war zugleich das Jahr, in dem in der DDR die meisten Todesurteile vollstreckt wurden. „Womöglich wären Barczatis und Laurenz ein Jahr später, im Zuge der Entstalinisierung, mit dem Leben davongekommen und zu lebenslanger Haft verurteilt worden“, sagt Ronny Heidenreich, promovierter Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stasi-Unterlagen-Archiv, der Berliner Zeitung.

Trotz Geheimhaltung: Der Fall Elli Barczatis blieb nicht geheim

Ganz geheim blieb der Fall aber nicht. „Der Westen wusste sehr schnell von der Verhaftung, weil sich ihre Schwester an den Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen gewandt hatte“, sagt Heidenreich. Zudem habe die Organisation Gehlen selbst versucht, an Informationen zu kommen – womöglich wollte man die Todesstrafe verhindern. Diese sei aber zu erwarten gewesen, denn der Fall sei sehr schwerwiegend gewesen, sagt Heidenreich.