Als im Jahr 1989 die Mauer fiel, begann für viele Menschen in der DDR eine Zeit voller Veränderungen. Ein markantes Datum wurde auch der 1. Juli 1990: An jenem Tag fand die Währungsunion statt, die D-Mark erreichte den Osten. In einer neuen Sonderausstellung widmet sich das Berliner DDR Museum dem historischen Tag, zeigt besondere Exponate rund um die Währungsunion. Zwei Dinge sind dabei, die eines der interessanten Geheimnisse jenes Umbruchs lüften: Wohin verschwand eigentlich das Geld der DDR?

Neue Ausstellung im DDR Museum Berlin zeigt die Umbrüche der Währungsunion

Die Geldscheine und die Münzen – sie wurden liebevoll „Aluchips“ genannt – waren für die Menschen in der DDR über Jahrzehnte treue Begleiter. Doch als mit der Wende auch die Währungsunion kam, mussten sie sich von ihrem bisherigen Geld verabschieden, denn die D-Mark eroberte den Osten. Die neue Ausstellung „Endlich Westgeld! Die Währungsunion vom 1. Juli 1990“ im DDR Museum Berlin in der Karl-Liebknecht-Straße thematisiert nun die wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche, die sich rund um den historischen Tag ereigneten – und beleuchtet, wie der Abschied von der DDR-Mark das Leben vieler Menschen veränderte.

Auch eine spannenden Frage wird dabei beantwortet: Was wurde aus dem Geld der DDR? Ab dem 1. Juli 1990 konnte das Geld auf den Konten der DDR-Bürger umgetauscht werden – neben verschiedenen Freibeträgen, die 1:1 gewechselt wurden, ging das meist im Kurs 2:1. Das heißt: Aus zwei DDR-Mark wurde eine D-Mark. Münzen waren noch länger gültig, konnten bis Ende Juni 1991 verwendet werden, da zu Beginn nicht genug neues Kleingeld zur Verfügung gestellt werden konnte. Nur: Was passierte mit dem Geld, das nach und nach zu den Banken gelangte?

Eingeschmolzen und verarbeitet: Das wurde aus den „Aluchips“ der DDR

Was mit den Münzen geschah, verrät ein interessantes Objekt aus der neuen Ausstellung im DDR Museum Berlin. In einer der Vitrinen der Schau schlummert eine Alufelge, wie sie eigentlich an den Autoreifen gehört. Was sie mit dem Kleingeld der DDR zu tun hat? Ganz einfach: Ein riesiger Teil der Münzen – Experten gehen von etwa 4500 Tonnen aus – wurden nach der Währungsunion eingeschmolzen.

Die „Aluchips“, die in den Filialen der Staatsbank eingesammelt wurden, wurden ins Leichtmetallwerk in Rackwitz in Sachsen überführt – der Betrieb war die einzige Aluminium-Aufbereitungsanlage der DDR. Aus dem gewonnenen Metall entstanden dann wiederum andere Dinge, etwa die im DDR Museum ausgestellte Alufelge eines Audi 80. Es kann also gut sein, dass auf Deutschlands Straßen noch heute Autos umherfahren, in deren Räder sich ein ordentliches Stück Wirtschaftsgeschichte der DDR versteckt.

Geld der DDR nach der Währungsunion: Was wurde aus den Geldscheinen?

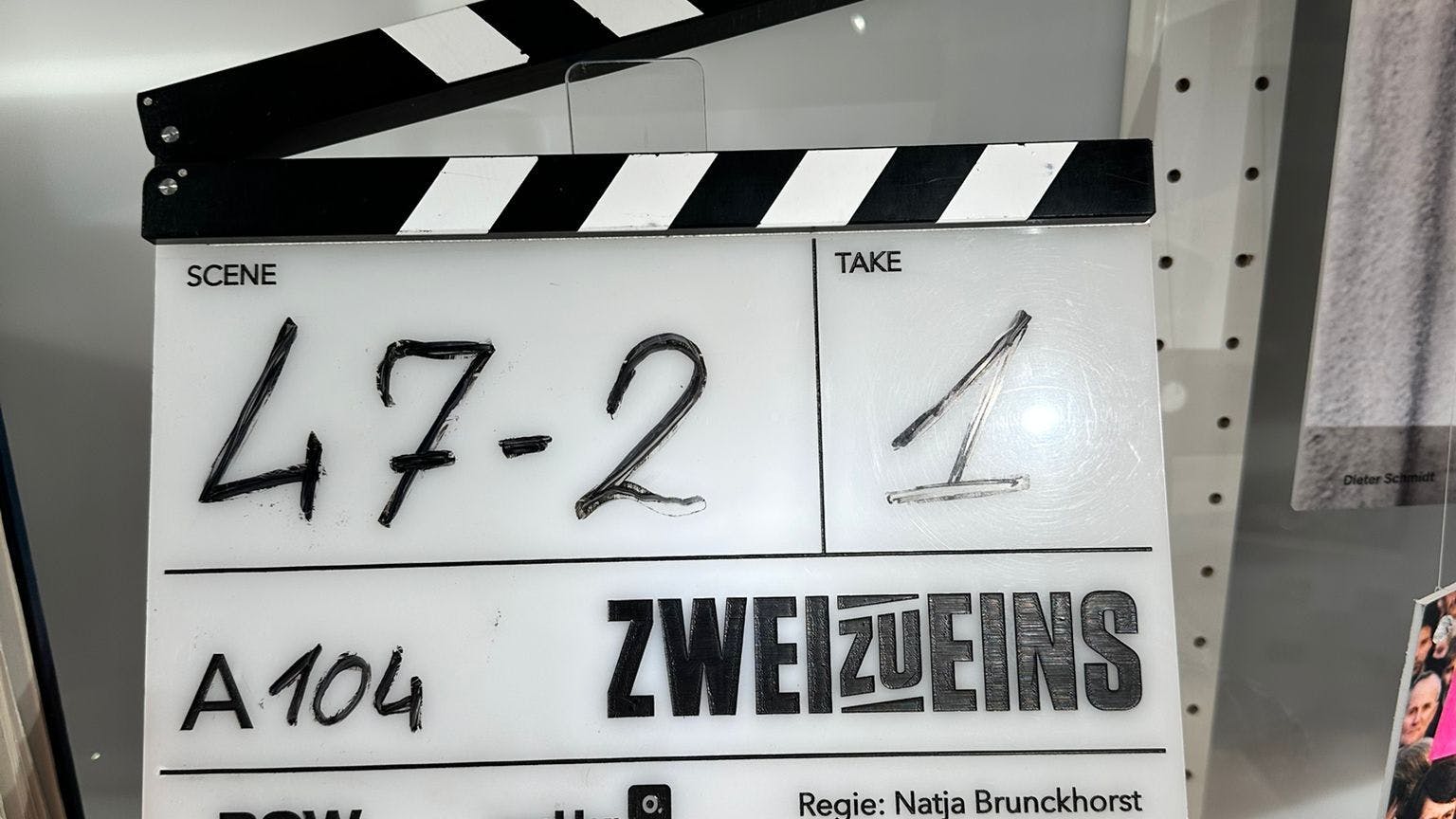

Und was wurde aus den Scheinen? Dahinter steckt eine spannende Story, die im DDR Museum Berlin mit einer Filmklappe dargestellt wird – sie stammt vom Dreh des Films „Zwei zu Eins“, der die irre Geschichte der DDR-Geldscheine erzählt. Der Hintergrund: Das Papiergeld der DDR – es handelte sich um eingetauschtes Geld, aber auch Geldscheine, die nie im Umlauf waren – wurde nach der Währungsunion in einem 300 Meter langen Stollen bei Halberstadt begraben. Es handelte sich laut Berichten um rund 620 Millionen Geldscheine im Wert von etwa 100 Milliarden Mark. Das Geld, das ein Volumen von rund 4500 Kubikmetern hatte, passte in 300 Güterwaggons.

Sie wurden zusammen mit anderen Wertpapieren aus dem Reichsbanktresor in Berlin in den Stollen gebracht, dort unter Kies begraben und gesichert. Das Ziel: Man setzte darauf, dass die Geldscheine durch die Feuchtigkeit verrotten, dass die Natur sich also um das Geld der DDR kümmert. Allerdings tauchten später Geldscheine auf dem Schwarzmarkt auf, die nie im Umlauf gewesen waren. Der Grund: Zwei jungen Schatzsuchern gelang es, im Jahr 1999 in das Stollensystem einzudringen und Teile des Geldes zu stehlen. Das Amtsgericht Halberstadt verurteilte die beiden Männer später jeweils zu vier Monaten Haft.

DDR-Milliarden im Stollen: DDR Museum Berlin erzählt vom Schatz von Halberstadt

Der Fall sorgte dafür, dass die besondere Lagerung der DDR-Milliarden neu überdacht werden musste. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der das Geld nach der Fusion mit der Staatsbank der DDR offiziell gehörte, ließ die verschütteten Stollen deshalb öffnen, trennte das Geld vom Erdreich und ließ sie zu einer Müllverbrennungsanlage transportieren, wo sie verbrannt wurden – 298 Container waren es, die bis Ende Juni 2002 dort vernichtet wurden. Doch dieses Kapitel der Währungsgeschichte endete damit noch lange nicht: Immer wieder tauchen noch heute Geldscheine auf, die damals von den Schatzsuchern erbeutet wurden.

Die Geschichten von DDR-Milliarden und Aluchips – es sind nur zwei der Stories, die die neue Sonderausstellung „Endlich Westgeld! Die Währungsunion vom 1. Juli 1990“ erzählt. Die Schau wird heute Abend eröffnet, soll dann bis zum 22. März 2026 im Museum zu sehen sein. Doch es geht nicht nur um den Verbleib der alten Scheine und Münzen, sondern auch um die Wünsche und Träume, die die Menschen mit dem neuen Geld verbanden, um die neue Konsum- und Warenwelt, die sich öffnete – und sogar um beliebte Produkte aus dem Osten, die nach der Währungsunion aus den Regalen verschwanden, wenn auch nur für einige Jahre.