„Die Leute sagten, ihr habt einen Teufel“, erinnert sich Ursula Wünsch. Die Berlinerin wuchs in einem Bauernhaus im Erzgebirge auf. Die Mutter war fort, der Vater ein jähzorniger Alkoholiker. Doch trotz der schwierigen Kindheit hat Ursula nie verlernt, was es heißt, ein Kind zu sein. Bis vor kurzem entwarf sie Spielmittel, die Generationen von Kindern unter anderem auf Spielplätzen in den Neubaugebieten der DDR Freude bereiteten. Und nicht nur dort: Vom Kugeltisch im Wartezimmer vieler Arztpraxen bis zu den legendären Spielplatz-Iglus – aber wussten Sie, dass Ursula Wünsch dahinter steckt?

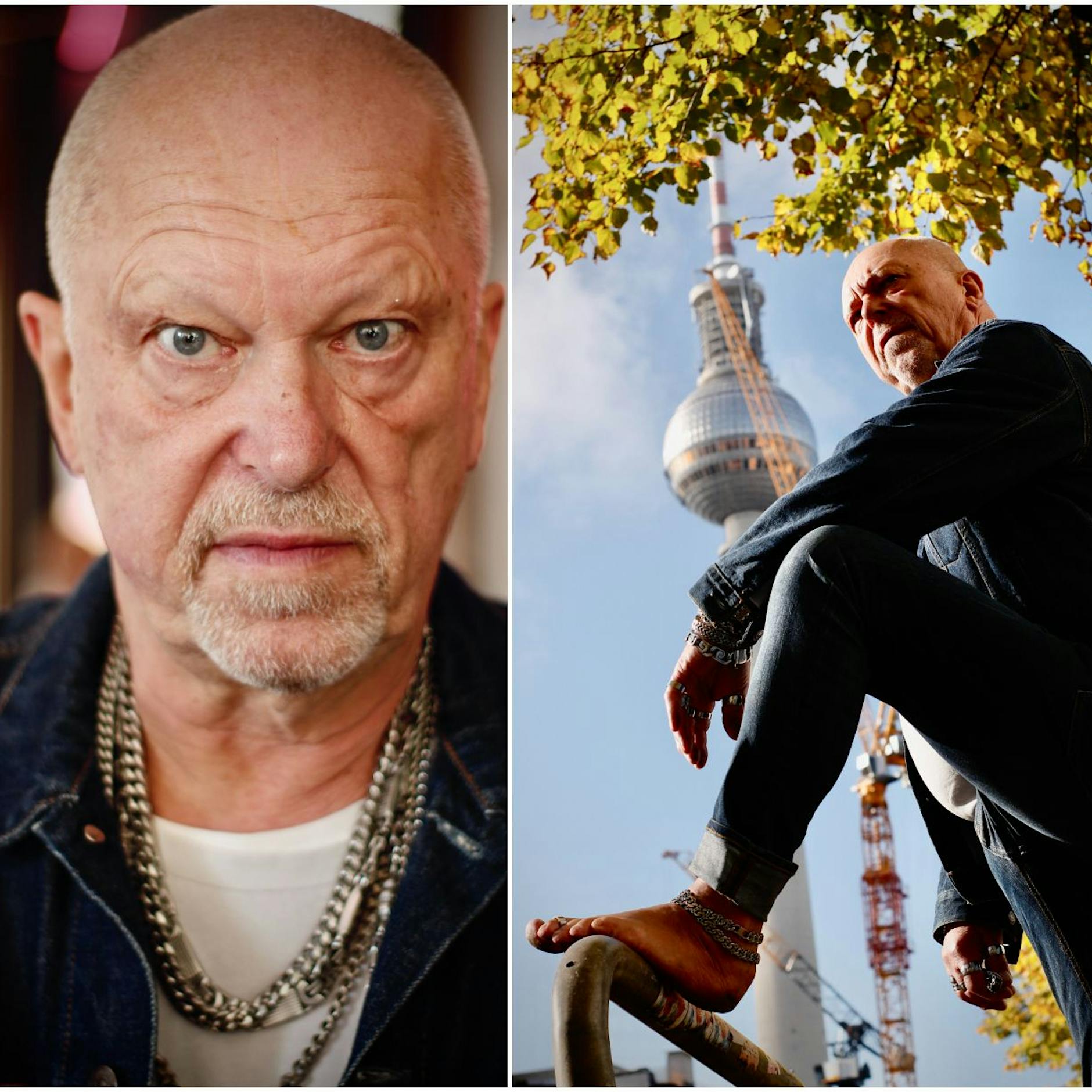

Heute lebt Ursula Wünsch in einem gemütlichen Haus in Berlin-Biesdorf, umgeben von Blumen und Sträuchern. Sie trägt eine auffällige Kugelkette um den Hals – ihr Markenzeichen: Kugeln aus der ganzen Welt, zusammengesammelt und in Berlin aufgefädelt. „Die Igel-Mama war heute noch nicht da“, sagt sie, als sie einen unberührten Napf unter dem Gartentisch zeigt. Zwei Nebelkrähen besuchen ihren Garten seit Jahren. Ursula Wünsch sagt, die schwarzen Vögel, die sie in Mitte rettete, seien mit nach Biesdorf umgezogen. „Tiere waren schon immer meine Freunde“, sagt sie mit einem Lächeln. Ein Interview mit dem KURIER ist längst überfällig.

Kindheit im Erzgebirge machte Ursula Wünsch zur Pippi Langstrumpf der DDR!

Ursula Wünschs Reise begann im Raschau im tiefen Erzgebirge in Sachsen, wo sie 1946 geboren wurde und ihre Kindheit mit Ziegenmilch und Bauernhofleben verbrachte. Es war keine Kindheit in Familienverhältnissen, die man einem Kind wünschen würde. „Aber ich habe meine Kindheit nie als schlimm empfunden“, sagt sie. „Ich habe sie von Anfang an geschmückt.“

Sie wird ernst. Erzählt, wie sie sich abends auf dem Dachboden versteckte, mit den Katzen, während der betrunkene Vater polterte und die Tiere des Hofes, Ursulas Freunde, im Rausch abschlachtete. „Am nächsten Morgen mussten wir dann aufräumen“, erinnert sie sich. „Aber ich war auch rebellisch, irgendwie lerne ich allein klarzukommen.“

Ursula Wünsch und ihr Weg zur Spielmittelgestalterin der DDR

Als Erwachsene fand Ursula sich in der Figur von Pippi Langstrumpf wieder: einsam, unabhängig, aber auch verspielt, kreativ und mutig. Diese Eigenschaften wurden ihre Stärke, als sie begann, Spielmittel für Kinder zu entwerfen. Wohl kaum jemand versteht den Drang neugieriger Kinderhände so gut wie Ursula Wünsch, denn ihre Spielmittel, die Kinder in DDR-Heimen, DDR-Wartezimmern und auf DDR-Spielplätzen beschäftigte, sorgten für den Zeitvertreib, trainierten das Geschick und machten Freude. „Ich habe Dinge und Sachen entworfen und entwickelt, für alle Menschen. Sobald sie zufassen – bis zu dem Tag, an dem sie den Löffel aus der Hand legen.“

Nach dem Schulabschluss zog Ursula ins benachbarte Dorf und absolvierte erfolgreich die Bertolt-Brecht-Oberschule im ‚aufmüpfigen‘ Schwarzenberg. 1965 beendete sie sowohl das Abitur als auch ihre Berufsausbildung zur Maurerin. Auch engagierte sie sich in der FDJ. Doch der Weg blieb holprig: Der große Traum, Lehrerin zu werden, würde nicht erfüllt. Schließlich fand sie an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle einen Platz im Studiengang Spielmittelgestaltung – der Studiengang war ein Parteiauftrag, ein Experiment, wie sie später erkannte, „um der Hochschule ein sozialistisches Gesicht zu geben.“ Ursula Wünsch kichert.

Ihr erster Erfolg kam in einem Magdeburger Kinderheim, wo sie eine Wand neu gestalten sollte. Statt einfach ein Kunstwerk an die Wand zu malen, wollte sie die Freizeit der Kinder nicht beeinträchtigen, die dort gerne Ball spielten. Sie fragte die Kinder nach ihren Ideen und integrierte ihre Zeichnungen, 96 Stück, in das Wandbild – natürlich mit Platz für das Ballspiel. Irgendwie hatte sie einen besonderen Sinn für die Bedürfnisse der Kinder.

Vom sozialistischen DDR-Experiment zur erfolgreichen Spielmittelgestalterin

Ursula erhielt zunehmend Aufträge, darunter die Gestaltung von Spielplätzen in Neubausiedlungen der DDR. Aufgrund von Materialknappheit war Kreativität gefragt: Sie arbeitete mit den vorhandenen Ressourcen und schuf aus einfachen Materialien beliebte Spielgeräte wie die berühmten Iglus. Auch wenn diese nach dem Mauerfall den strengen TÜV-Anforderungen nicht mehr genügten, erinnern sich DDR-Plattenbau-Kinder noch heute an das Vergnügen, das ihnen die besonderen Spielgeräte im DDR-Alltag brachten. Für Wünsch hatte der Erfolg Folgen: „Ich durfte zu DDR-Zeiten in den Westen fahren zum Arbeiten, weil ich Geld hereingebracht habe“, sagt sie. „Und ich bin jedes Mal zurückgekommen. Ich wäre nie in diesem Westen geblieben. Das war für mich kein Land!“

Die Wende als Wendepunkt: Zwischen Anerkennung und Enttäuschung

Die Wende brachte nicht nur neue Chancen, sondern auch Enttäuschungen. Obwohl der Westen Interesse an ihren Spielmitteln zeigte, kam auch ein Kulturschock. „Man sagte mir, man wisse nicht, welchen Marktwert ich habe“, erinnert sie sich. Anerkennung und Status blieben aus, und sie musste lernen, sich in einer neuen, auf Profit ausgerichteten Welt zurechtzufinden. „In der DDR ging es nicht um meinen persönlichen Erfolg, sondern um die Kinder“, sagt sie. Heute meint sie, eine bessere Vermarktung ihrer Spielmittel hätte einen Unterschied machen können. „Aber mir ging es um die Kinder, die Spielmittel, nicht um Geld und Status.“

Spielfrau und Pippi Langstrumpf der DDR: Einsam, stark und erfinderisch

Die zweifache Mutter und dreifache Großmutter hat sich mittlerweile zurückgezogen. Nach dem Tod ihres Mannes vor einem Jahr wird Ursula bald in seniorengerechtes Wohnen ziehen. Ihre „Schatzkammer“ – der Keller, in dem sie zwischen regenbogenfarbenen Kugeln, Würfeln und Jo-Jos lebt, arbeitet und schläft– wird schon sehr bald aufgelöst. „Komm mit“, sagt sie und zeigt dem KURIER ihren kreativen Zufluchtsort, das Ateliér. „Wie ein Fuchsbau hier unten, oder?“ Sie lächelt und beginnt zu spielen. Mit geschickten Händen bringt sie die Kugeln zum Rollen, konzentriert und versunken. Ein triumphierendes Lächeln, wenn die Kugel ins Ziel rollt.

Abschied von der Vergangenheit – und vielleicht ein Neuanfang mit einem Buch

Bald ist es also Zeit für den Gang ins letzte Leben, sagt Ursula Wünsch. Was sie dann tut? Ein Buch schreiben, vielleicht, sagt sie. Und was wird aus dem Spielmitteln, wenn sie auszieht? „Ich werde alles weitergeben“, sagt sie. In einer Kiste liegt ein Zettel mit dem Namen ihres Freundes, der zugleich ihr Bestatter ist. „Diese Spielkiste geht nach meinem Tod an ihn.“ Doch vieles möchte sie vorher verkaufen, um Menschen zu finden, die Kindern mit ihrem Spielmittel Freude bereiten möchten. Interessenten können sich per E-Mail bei ihr melden: wuensch.ursula@gmail.com.