Ehrlich, was soll dieser Quatsch! Zum zweiten Mal in meinem Leben will man mir jetzt erklären, dass ich die Bücher von Karl May nicht lesen soll. Und das schon wieder von einer Minderheit, die meint zu wissen, was die Mehrheit der Bevölkerung zu tun oder zu lassen hat. Mit einem Unterschied: In der DDR durfte man wenigstens noch das „böse“ I-Wort sagen: Indianer!

Lesen Sie auch: Die BVB-Verrückten von Quappendorf: Für diese Berliner Familie ist das Leben komplett schwarz-gelb>>

Ich finde es schon merkwürdig, wie mancher Schwachsinn sich wiederholt. Karl May und sein Winnetou verpönt, dass alles gab es doch schon einmal. In der DDR, wo ein Häufchen von Kulturfunktionären plötzlich festlegte, dass die Bücher des Sachsen, der von 1842 bis 1912 lebte, nicht mehr zeitgemäß seien.

Das ging in den 50er-Jahren los. Nein, man hat Karl May nicht offiziell verboten, man hat seine Bücher einfach nicht mehr gedruckt. Das kam ein Verbot gleich.

Die Ächtung von Karl May: Die Begründung der „roten Brüder“ aus dem Politbüro klang damals so abenteuerlich und ausgedacht – wie die Erzählungen des sächsischen Autors. Man warf May „Deutschtümelei“, „Nationalismus“ und „Rassismus“ vor.

Dass der Sachse in seinen Winnetou-Romanen aufzeigte, wie sich die indianischen Völker gegen ihre Vernichtung wehrten, dass Winnetou sich für Frieden unter den Menschen, egal welcher Hautfarbe und Glaubens, einsetzte, wurde damals schlicht ignoriert – und heute wieder. Was man den DDR-Kulturwächtern zu Gute halten muss: Auf den Unsinn einiger heutiger Meinungsmacher, auch das Wort Indianer zu verbieten, weil es rassistisch sei, was es meiner Meinung nicht ist, kamen sie nicht.

Als ich für diese Kolumne das „DDR-Jugendlexikon“ von 1978 mit einem Geleitwort von SED-Bildungs-Squaw Margot Honecker herauskramte, stand da unter Karl May: „Seine zahlreichen Abenteuerbücher … sind zwar spannend, aber künstlerisch anspruchslos. Sie entsprechen nicht den Anforderungen, die wir an unsere Jugendliteratur stellen.“

Als Ersatz gab es die sechs Bücher der Roman-Serie „Die Söhne der großen Bärin“ von der Völkerkundlerin Liselotte Welskopf-Henrich. Für mich und viele DDR-Jugendliche waren sie eine ebenbürtige Alternative, auch der gleichnamige Defa-Film mit Gojko Mitic.

Das Karl-May-Verbot hat schon in der DDR nicht geklappt

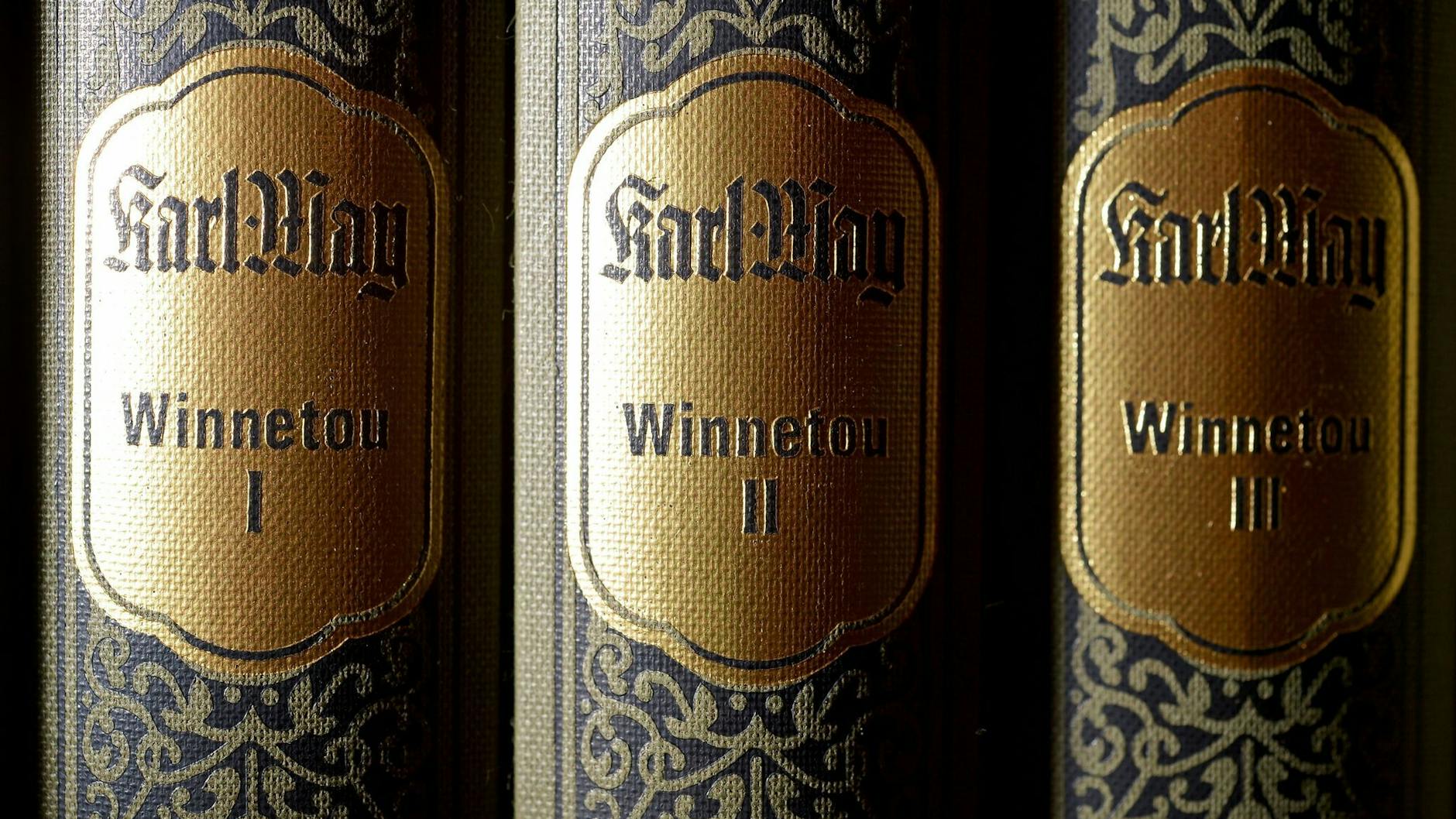

Und doch sehnten wir uns nach Winnetou, als wir ihn in den Filmen im Westfernsehen sahen. Wer die Bücher lesen wollte, konnte das nur, wenn der Opa sie noch im Bücherschrank hatte. Oder sie kamen als „Schmuggelware“ mit einem Westpaket. In meinem Fall bekam ich die Ausgaben über Freunde, die nach dem Auslesen immer weiter gereicht wurden. Keiner weiß, ob sie jemals den wahren Besitzer wieder erreichten.

Lesen Sie auch: Dieter Hallervorden amüsiert sich über „Winnetou“-Streit>>

1982 kam die Karl-May-Wende. So plötzlich, wie er in der DDR verschwand, tauchte er kommentarlos wieder auf. Ich erinnere mich, wie glücklich ich war, im Buchladen eine der wenigen Exemplare „Winnetou 2“ und „Winnetou 3“ zu bekommen. Und im DDR-TV liefen die Filme.

Heute weiß man: Der FDJ-Häuptling Egon Krenz hatte seinen Oberhäuptling Honi überzeugt, die May-Bücher wieder zu veröffentlichen. Nur Manitu weiß, warum. Vielleicht war es so wie Jahre zuvor mit der Beat-Musik, die trotz Ulbrichts „Yeah, yeah, yeah“-Verachtung nicht unterzukriegen war.

Also, liebe Leute! Vergesst eure Anti-Haltung zu Karl May und Winnetou. Das hat damals im Osten nicht geklappt. Und es wird auch heute nicht funktionieren. Ich lese die Bücher weiter – trotz alledem! Howgh!