An die 30-mal hat Lutz Müller-Bohlen das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in den letzten zwei Jahrzehnten besucht. Kaum ein Stein, den er dort nicht kennt. In der Sommerhitze über dem Gelände, im Schnee und im Frühling ist er mit seiner Kamera über den Boden gestreift, der an manchen Stellen voll von Asche ist und Knochen. Doch das begreifen, was dort geschehen ist, kann er noch immer nicht.

80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungs- und Konzentrationslagers der Nazis nahe der polnischen Stadt Oświęcim zeigt Müller-Bohlen seine Fotografien von den historischen Stätten des Holocaust und Auszüge aus seinen Tagebüchern von Montag an in der Jüdischen Volkshochschule.

Aufruf zur Achtsamkeit, zum Dialog und zur Verantwortung

Die Ausstellung ist vor allem ein Weckruf an die Heutigen. Im Vorwort zum Katalog heißt es, der 27. Januar sei nicht nur ein Tag des Erinnerns, sondern auch ein Aufruf zur Achtsamkeit, zum Dialog und zur Verantwortung – heute mehr denn je. „Hass und Hetze dürfen keinen Platz haben – weder in unseren Worten noch in unseren Taten. Die Ausstellung will Einladung sein, miteinander zu sprechen, zu lernen und zu verstehen.“

„Ich möchte so gerne leben, doch man lässt uns nicht“

In seinen Aufzeichnungen erinnert sich Müller-Bohlen an Zeilen aus einem Brief aus Auschwitz: „Lieber Vater! Vor dem Tod nehme ich Abschied für immer. Wir möchten so gerne leben, doch man lässt uns nicht. Ich habe solche Angst vor diesem Tod, denn die kleinen Kinder werden lebend in die Grube geworfen. Auf Wiedersehen für immer. Ich küsse dich inniglich. Deine J.“ Der Brief des Mädchens Judith ist auch im Informationszentrum des Holocaust-Denkmals in Berlin dokumentiert.

Dem Denkmal, das Björn Höcke, AfD-Fraktionschef in Thüringen, im Januar 2017 in Dresden in einer Rede als Denkmal der Schande bezeichnete. „Wir Deutschen sind das einzige Volk, das sich ein Denkmal der Schande ins Herz gepflanzt hat“, sagte er wörtlich. Höcke, dessen Partei Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft im Bundestag werden kann, forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“.

Berlin, wo der Massenmord an den europäischen Juden auf der Wannseekonferenz beschlossen wurde, und Auschwitz und jeder Einzelne von uns – in diesem Dreieck bergen die wunden Bezugspunkte Lehrstoff in Sachen Menschlichkeit und Monstrosität für Generationen. Jetzt, wo die letzten Zeitzeugen der Shoah alt sind und nicht mehr erzählen können, was geschah, müssen die Kinder, die Enkel umso vehementer erinnern.

Auch damit die von der Höcke-AfD geforderte Wende nie Wirklichkeit wird, machen Müller-Bohlen und an die 100 Menschen, die dafür über Crowdfunding gespendet haben, die Ausstellung. Wie sonst als mit Demut, Scham und dem Gedanken „Nie wieder“ soll man an diesen Teil der Deutschen Geschichte erinnern?

Lutz Müller-Bohlen, 17 Jahre nach Kriegsende in eine heile Welt geboren, hatte immer wieder in seinem Leben Kontakt mit der Vergangenheit. Da ist Onkel Hans, ein strammer Nazi, der als Buchbinder voller Stolz die Prachtbände der Faschisten band. Nach dem Krieg machte er es eben mit dem Grundgesetz. Im Schrank aber lagerte er immer noch eine Unterschrift von Göring, die er hütete wie seinen Augapfel, und eine Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“. Oder die psychiatrische Klinik auf Föhr, wo Müller-Bohlen als Krankenpfleger arbeitet. Ein Schock für den jungen Mann, als die Staatsanwaltschaft alte Akten abholt, auch hier haben sich Pfleger wie er an Kranken schuldig gemacht.

10.000 Menschenleben am Tag ausgelöscht

Die Erkenntnis, dass rund um die Lager Auschwitz und Birkenau Menschen gelebt haben, Menschen in den Lagern zur Arbeit gingen und dann wieder heim, erschüttert den 63-Jährigen bis heute. Mehr als eine Million Menschen starben in Auschwitz. Zu den Opfern gehörten neben Juden auch Homosexuelle, Sinti und Roma, russische Kriegsgefangene, politisch Verfolgte und polnische Intellektuelle. In vier Gaskammern und fünf Krematorien wurden jeden Tag bis zu 10.000 Menschenleben ausgelöscht – penibel geplant und technisch effizient durchgeführt.

Wenn Auschwitz möglich war, kann es doch keinen Gott geben

Angesichts des unvorstellbaren Grauens der Tötungsfabriken verliert Lutz Müller-Bohlen seinen Glauben an Gott. Im Tagebuch notiert er: „Einen Glauben an Gott, der inmitten dieses Hasses, dieses unendlichen Schmerzes und dieser Zerstörung still bleibt?! Ich hatte immer, immer darauf vertraut, dass es einen höheren Plan gibt, eine Macht, die uns führt, die uns beschützt, auch in den dunkelsten Stunden. Doch hier, heute an der Todesrampe zerbrach all das wie Glas, das ich gegen einen Felsen schlug.“

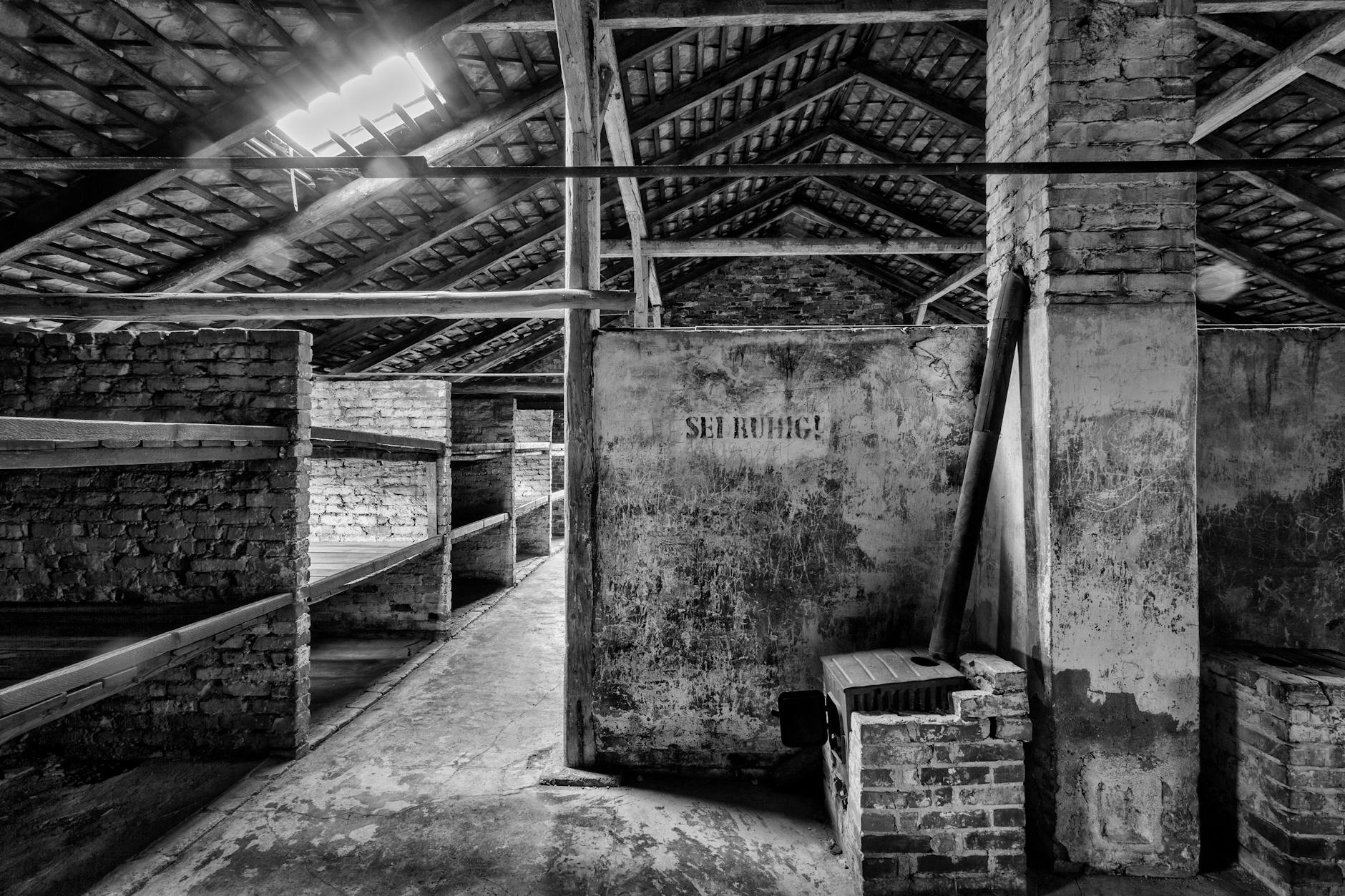

In der ersten Zeit seiner Suche in Auschwitz fotografiert Müller-Bohlen in Schwarz-Weiß. Bis ihm ein Jude sagt, in Auschwitz wurde in Farbe vergast. Die wunderschönen Sonnenaufgänge, die grünen Wiesen, die Blumen, sie alle waren auch für die Todgeweihten da. Umso grotesker erscheint der Kontrast.

Ein besonders bewegender Moment auf seinen Streifzügen war eine Begegnung mit einem älteren Bauarbeiter am ehemaligen Krematorium, der ihm die Hand schüttelte und sich für seine Arbeit bedankte. Doch die Frage, die ihn seitdem begleitet, lautet: „Was tue ich hier eigentlich? Es ist doch alles hunderttausendfach fotografiert, lomografiert, analogisiert, digitalisiert. Was braucht es mich noch?“

Und dann kommt der Tag, an dem auf dem weitläufigen Gelände, knapp zwei Kilometer entfernt von anderen Besuchern, bei Lutz Müller-Bohlen der Insulin-Warnsensor losgeht, eine lebensbedrohliche Situation. „Zufällig kam ein Wachmann vorbei, zufällig hatte er Bonbons dabei“, erinnert sich Müller-Bohlen.