Die Gefahr kommt Berlin immer näher, die Gefahr von gefährlichen Zeckenbissen. Jetzt hat das Robert Koch-Institut (RKI) einen weiteren Brandenburger Landkreis zum FSME-Risikogebiet erklärt. Mit den wärmeren Tagen beginnt auch in Brandenburg die Zeckensaison.

Steigende Temperaturen ziehen immer mehr Menschen zu Aktivitäten ins Freie. Mit Blick auf drohende Zeckenbisse warnt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit. „Wer sich im Grünen aufhält, sollte sich vor Zecken schützen“, betont ein Sprecher des Instituts. Denn Zecken können schwerwiegende Krankheiten übertragen, wie die bakterielle Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Welche Teile Brandenburgs sind betroffen?

Der an Berlin-Köpenick angrenzende Landkreis Oder-Spree ist schon seit 2022 FSME-Risikogebiet, ebenso wie Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Jetzt wurde auch der Landkreis Elbe-Elster zum FSME-Risikogebiet erklärt. Die Zecken machen auch vor Städten keinen Halt: Frankfurt/Oder gilt ebenfalls als Risiko-Gebiet.

In Brandenburg waren in der vergangenen Zeckensaison mehr als doppelt so viele FSME-Fälle registriert worden wie im Jahr zuvor. Zehn Fälle wurden im Jahr 2024 gezählt. Wo die Fälle der FSME auftraten, dazu macht das Gesundheitsministerium keine Angaben. Zecken sind laut RKI ab einer Temperatur von etwa sechs Grad aktiv.

Wie viele Risiko-Gebiete gibt es in Deutschland?

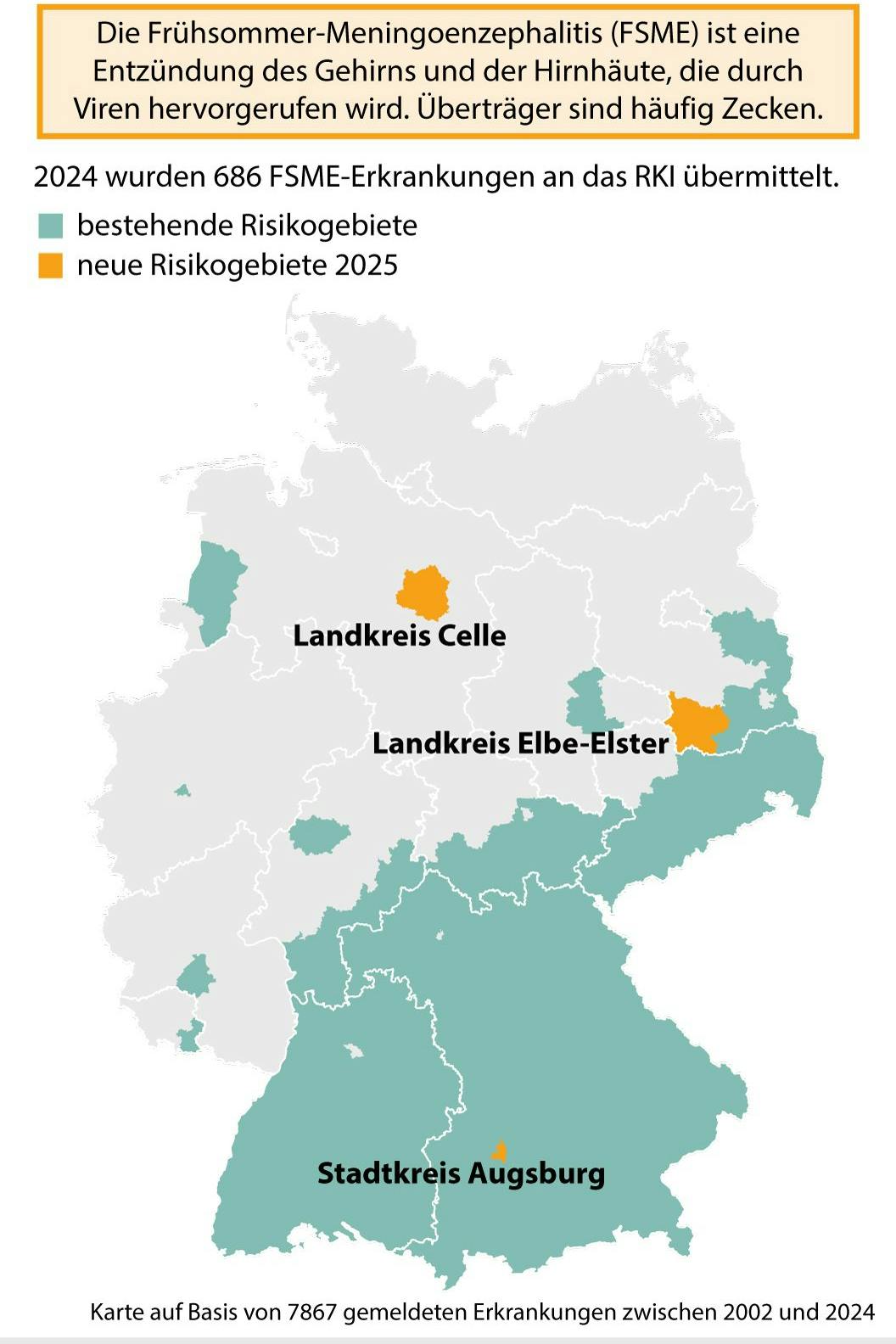

Aktuell sind bundesweit 183 Kreise in Deutschland als Risikogebiete vom Robert Koch-Institut ausgewiesen. Insbesondere im Süden Deutschlands, in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen, ist das Risiko vergleichsweise hoch. Allerdings dehnen sich die betroffenen Areale nach Norden und Osten aus. Erst im Februar wies das RKI drei neue Risikogebiete aus: im Stadtkreis Augsburg und in den Landkreisen Celle sowie Elbe-Elster im Süden von Brandenburg.

Damit gibt es bundesweit 183 solche Areale – bei 294 Landkreisen und 106 kreisfreien Städten. Risikogebiete sind laut RKI Kreise, in denen es binnen fünf Jahren mehr als einen FSME-Fall auf 100.000 Bewohner gab.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 686 FSME-Erkrankungen gemeldet – das war nach dem Rekord von 718 Fällen im Jahr 2020 der zweithöchste Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001. Allerdings schwanken die Zahlen von Jahr zu Jahr, das langjährige Mittel liegt laut RKI bei 352.

Wie wird FSME übertragen?

FSME wird durch Viren verursacht, die durch Zeckenstiche übertragen werden. Die Krankheit kann Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks auslösen. Bei 99 Prozent der Betroffenen fehlte den Angaben zufolge ein Impfschutz. Die Impfquoten in Risikogebieten sind laut RKI relativ niedrig und schwanken stark. Bundesweit lag die Impfquote im Jahr 2020 bei etwa 19 Prozent.

In Deutschland gibt es laut RKI mindestens 19 Arten von Schildzecken. Verantwortlich für die Übertragung von FSME-Viren ist vor allem die häufigste: der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus). „Der Gemeine Holzbock liebt ein feuchtes, schattiges Mikroklima“, sagt Dania Richter von der Technischen Universität Braunschweig. „Da lauert er gerne auf Grashalmen und Sträuchern.“ Sonnige, trockene Standorte meidet die Art, die im adulten Stadium zwei bis vier Millimeter misst, dagegen eher.

Bei seinen Wirten ist die Zecke weniger wählerisch. „Der Holzbock saugt so ziemlich an allem, außer an Fischen und Amphibien“, sagt Richter. FSME-Viren werden schon kurz nach dem Stich übertragen, sagt RKI-Epidemiologin Antonia Pilic. Denn diese Erreger sitzen in den Speicheldrüsen.

Längst aber nicht jede Begegnung mit einer Zecke endet mit einer FSME-Infektion. Nur ein kleiner Teil der Tierchen trägt diese Viren in sich. Im Mittel sind das in FSME-Risikogebieten 0,1 bis 5 Prozent der Zecken, so das Robert Koch-Institut (RKI). Vor dieser Erkrankung schützt eine Impfung, die die Ständige Impfkommission (Stiko) für exponierte Menschen in Risikogebieten empfiehlt, zudem für Berufsgruppen wie Forstarbeiter. Die insgesamt drei Impfdosen bieten laut RKI Schutz für mindestens drei Jahre.

Wie erkenne ich, ob ich an FSME erkrankt bin?

Viele Infektionen bleiben unentdeckt. Ein großer Teil der Infizierten entwickelt nämlich keine Symptome - oder hat grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, berichtet das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) auf „infektionsschutz.de“. Dass die mit dem Zeckenstich zu tun haben könnten, kommt vielen nicht in den Sinn: Wenn die Krankheit ausbricht, liegt der Blutsaugerkontakt in aller Regel ein bis zwei Wochen zurück.

Bei einem kleinen Teil der Infizierten schließt sich eine zweite Krankheitsphase an. Nach einer symptomfreien Zeit von bis zu einer Woche kommt es zu einer Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns oder des Rückenmarks.

Bemerkbar macht sich das durch Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Ausfälle des Nervensystems. Bei schweren Verläufen kann es etwa zu Lähmungen an Armen oder Beinen oder zu Sprechstörungen kommen. Folgeschäden wie Konzentrationsprobleme können sich noch über mehrere Monate ziehen.

Etwa ein Prozent der Erkrankten stirbt an der Erkrankung. Generell gilt: Menschen ab 40 Jahren haben ein höheres Risiko dafür, dass eine FSME-Erkrankung bei ihnen schwer verläuft. Medikamente, die gegen das Virus wirken, gibt es nicht.

Wie kann ich mich vor FSME schützen?

Wer draußen unterwegs ist, trägt am besten geschlossene Schuhe, eine lange Hose und langärmlige Oberteile, so der Rat des BIÖG. Das macht es Zecken schwerer, eine Einstichstelle zu finden. Eine weitere Schutzmaßnahme sind insektenabweisende Mittel. Sie sollten nicht nur auf die Haut, sondern auch auf die Kleidung gesprüht werden.

An welchen Körperstellen beißen Zecken am liebsten zu?

Doch von einer Zecke gestochen worden? Je schneller sie entdeckt und entfernt wird, desto besser. Daher gilt: Wer im Grünen unterwegs war, sucht danach Körper und Kleidung gründlich ab. Wichtige Stellen zum Überprüfen sind: Ohren, Haaransatz, Hals, Achseln, Ellenbeugen, Bauchnabel, Genitalbereich und Kniekehle. Auch unter eng anliegender Kleidung fühlen sie sich sicher und stechen bevorzugt ein. Etwa im Hüftbereich, wo die Hose aufliegt oder unter dem Uhrarmband, so das RKI.

Wie entferne ich eine Zecke?

Am besten geht das mit einer Zeckenkarte oder -zange. Ist so ein Helfer nicht griffbereit, tun es auch eine Pinzette oder – im Notfall – die eigenen Fingernägel, so die Stiftung Gesundheitswissen. Wichtig ist dabei, das Tier so nah wie möglich an der Hautoberfläche zu greifen. So erwischt man dessen Mundwerkzeuge und nicht den vollgesogenen Körper, der keinesfalls zerquetscht werden darf. Sonst können noch mehr Erreger freigesetzt werden.

Wer soll sich impfen lassen?

„Vor allem diejenigen, die in Risikogebieten leben oder dort Urlaub machen, sollten jetzt in der Hausarzt- oder Kinderarztpraxis ihren FSME-Impfschutz überprüfen lassen“, rät Johannes Nießen, kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. Doch auch außerhalb der ausgewiesenen Risikogebiete kann man Zecken begegnen, die das Virus übertragen.