Es ist Mitte der 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. Deutschland ist geteilt und driftet auseinander. Beide Teile, West und Ost, befinden sich im Um- und auf ihre eigene Weise im Aufbruch. Obwohl Sommer ist, stapft ein kleiner Bub in München-Giesing in Skistiefeln daher. Vorn sind sie abgeschnitten, damit der kleine Franzl sie, falls sie zu klein werden, länger tragen kann. Sein Vater, von dem er den Vornamen erbt und der bei der Post arbeitet, und Mutter Antonie können sich nicht ständig neue Schuhe für ihren aus allen Klamotten wachsenden Jungen leisten. Vor allem aber hat der die Treter aufgeschnitten, damit er ein besseres Gefühl in den Füßen bekommt.

Mit einem Tennisball spielt der zehnjährige Bursche Fußball und holt sich auf der Straße die Technik, die ihn später weltberühmt werden lässt. „Wir hatten doch nichts anderes“, sagt er viele Jahre später, als ich ihn zu einem einstündigen Interview in der Säbener Straße, der Heimstatt des FC Bayern München, treffe, „wer Sport treiben wollte, hat Fußball gespielt. Ab und an durften wir dann sogar auf einen richtigen Sportplatz.“

Noch immer hat er da die klobigen Skistiefel an. Oder er hat, wenn es irgendwie ging, barfuß gespielt. „Erst viel später habe ich bei einer Tombola meine ersten richtigen Fußballschuhe bekommen. Markenschuhe. Die habe ich gehegt und gepflegt. Mit denen bin ich ins Bett gegangen, so wie andere Kinder das mit einem Mäcki oder einem Teddy tun.“

In seiner Straßenmannschaft war Franz Beckenbauer immer Fritz Walter

Ein Ereignis beschäftigt ihn dabei am meisten, es nimmt ihn emotional mit, er fühlt sich gepackt und lässt sich packen. Das „Wunder von Bern“ ist prägend für einen Jungen der damaligen Zeit, einen heranwachsenden Burschen, der so werden will wie die Helden aus dem Wankdorfstadion, die gegen die großen Ungarn, die schier unschlagbaren Ferenc Puskas und Zoltan Czibor, Sandor Kocsis und Nandor Hidegkuti, Jozsef Bozsik und Gyula Lorant, ein legendäres 3:2 erzielen und Weltmeister werden.

Damals hat er nur ein Vorbild, es ist das Vorbild einer Generation, einer Gesellschaft, eines Landes. „In unserer Straßenmannschaft“, sagt Franz Beckenbauer, „war ich immer Fritz Walter.“

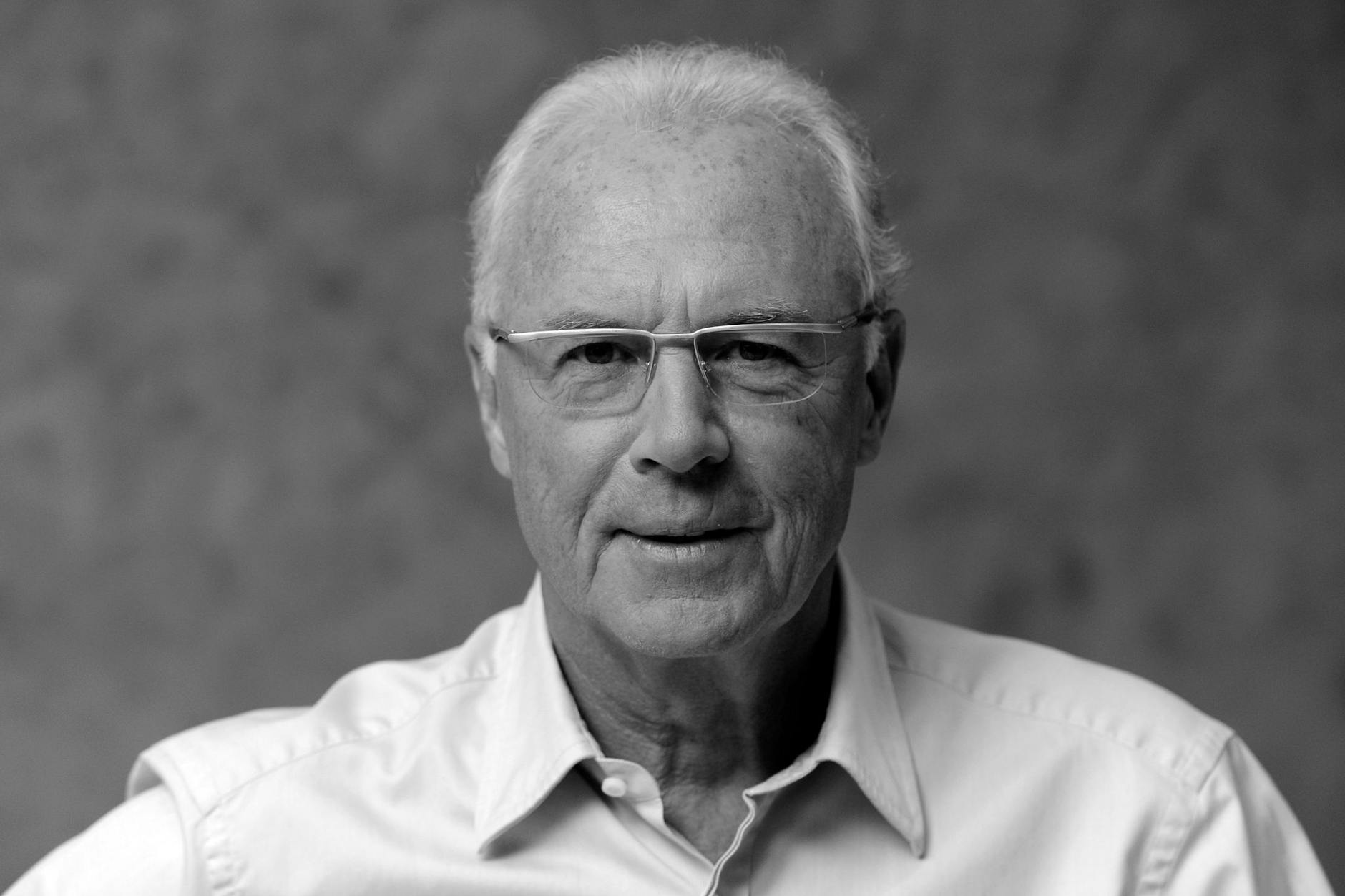

Franz Beckenbauer: Vom armen Jungen zum Kaiser

Dabei ist er längst aus den Fußstapfen aller getreten. Nur wenige Jahre ist es her, dass Beckenbauer seine Skistiefel in richtige Fußballschuhe eingetauscht und sich dem FC Bayern, damals so etwas wie der Shooting-Star des deutschen Fußballs, angeschlossen hat, da reist er zu einem Spiel nach Wien.

Ein Fotograf kommt dort auf die eigentlich verrückte, letztlich aber stilbildende Idee, den Bayern-Kapitän vor einer Büste von Kaiser Franz Joseph zu platzieren und abzulichten. „Von dem Moment an war ich „Kaiser„ Franz“, sagt er, „so einfach geht das, innerhalb von Minuten.“

Franz Beckenbauer: Dieser Name ist unverkennbar

Es ist die Zeit, da er auch in mein Leben tritt. Weil ich interessiert bin am Fußball, an dem im Osten wie im Westen, sauge ich alles auf, was Zeitungen und vor allem Rundfunk (Fernsehen hatten damals die wenigsten, wir jedenfalls nicht) bieten. In Zwickau großgeworden, spiele ich erst bei Fortschritt, dann bei Motor Süd, die Mannschaften und die Spielernamen aus der Bayernliga, in der auch Franz Beckenbauer und Gerd Müller, Sepp Maier und Katsche Schwarzenbeck dabei sind, prägen sich mir ebenso ein wie die Namen des Oberliga-Teams von Motor mit Alois Glaubitz und Hansi Speth, dazu die der jungen Harald Irmscher und Jürgen Croy, kenne ich nahezu aus dem Effeff.

Bei Übertragungen des Bayerischen Rundfunks, über den bei Hof gelegenen Sender Ochsenkopf auch in Westsachsen zu empfangen, knarzt es zwar und schwindet, der Name von Beckenbauer aber taucht immer wieder auf und kann durch kein Kkkrrrr oder Schschsch, kein Nebengeräusch ausgelöscht werden. Nicht wenige von uns lassen sich eine 5 aufs Trikot nähen, manchmal etwas schief und ungelenk, aber die Rückennummer von Beckenbauer. Von einem, der mit Leichtigkeit und vor allem Lässigkeit gefällt und der dabei auch noch elegant wirkt.

Es braucht Fleiß, Disziplin und Glück

Es scheint schon damals, dass ihm alles in den Schoß fällt. Alles, was der junge Mann anfasst, wird zu Gold. Als wir uns auch darüber unterhalten, wehrt er ab. Von Leichtigkeit, betont er, ist nicht immer die Spur. „Vielleicht hat es den Anschein, dass mir alles leichtfällt, weil viele meiner Aktionen von Erfolg gekrönt waren“, sagt er, „aber hinter jedem Erfolg stecken Beharrlichkeit und harte Arbeit.“ Gut zu hören von einem, dem seit vielen Jahren der Glanz einer Lichtgestalt vorausgeht, der aber von Nahem doch ziemlich irdisch wirkt.

Manchmal, vor allem als er sich anschickt, die Bayern zu trainieren, es ist lange nach seinem Triumph als Teamchef des DFB und dem Gewinn des WM-Titels 1990, als er nach dem Brasilianer Mario Lobo Zagalo derjenige wird, der sowohl als Spieler (1974) wie als Trainer den WM-Pokal gewinnt, ist er, so sagen es auch Wegbegleiter von damals, morgens der Erste und abends der Letzte. „Von nichts kommt halt nichts“, gibt er zu, vergisst aber nicht zu erwähnen: „Trotz allen Fleißes und aller Disziplin – a bisserl Glück braucht“s halt auch immer.“

Wie eine Lichtgestaltet startete Franz Beckenbauer durch

„A bisserl“ ist arg untertrieben. Es fliegt ihm zu und dann auch noch regelrecht hinterher. Zumeist jedenfalls. Mit 19 steigt er mit den Bayern in die Bundesliga auf, bestreitet dort seine ersten Spiele; zwei Wochen nach seinem 20. Geburtstag ist er erstmals bei einem Länderspiel dabei, einem 2:1 in Schweden, das dem Team um den neuen Bundestrainer Helmut Schön, den Nachfolger Sepp Herbergers, die Qualifikation für das WM-Turnier 1966 in England bringt; noch mit 20 wird Beckenbauer ein knappes Jahr später in Wembley Vizeweltmeister und vier Jahre später, nach dem Jahrhundertspiel im Halbfinale, dem 3:4 gegen Italien, durch das er sich mit einer schweren Schulterprellung quält, WM-Dritter.

Doch mit einer Lichtgestalt, als die er bezeichnet wird, kann er wenig anfangen. „Was ist das denn? Es muss was Helles sein. Aber was Helles blendet doch nur.“ Manchmal geht es ihm mit sich selbst sogar so. Weil er ein Derby zwischen den Bayern und dem Lokalrivalen 1860, bei dem er einst nur deshalb nicht landete, weil ihm ein damaliger Löwen-Spieler eine Watschn verpasst hatte, vom Niveau als „Das war ein bisschen wie Untergiesing gegen Obergiesing“ bezeichnet, fragt er sich nur eine Stunde später: „Was hast„ nur wieder für einen Blödsinn geredet …“

Europa-, US- und Weltmeister: Für einen Franz Beckenbauer gab es keine Grenzen

Trotzdem oder auch gerade deshalb lieben sie ihn. Titel und Ehrungen fliegen ihm zu wie keinem Zweiten. Es geht über vier Pokalsiege und fünf Meisterschaften zu einem Triumph im europäischen Pokalsiegercup und dreien bei den Meistern, er prägt als Europameister 1972 und Weltmeister zwei Jahre später eine ganze Generation.

An der Seite von Pelé, dem brasilianischen Ausnahmestürmer einer ganzen Epoche, wird er mit Cosmos New York dreimal US-Meister, um dann doch noch einmal, mit 35 Jahren, in die Bundesliga zurückzukehren, wenn auch zum Hamburger SV. Fußballer des Jahres wird er gleich viermal, der von Europa zweimal, und Ehrenspielführer des DFB, so wie sein Vorbild Fritz Walter und sein Freund Uwe Seeler, wird er auch.

Mit der Partnerschaft zu Robert Schwan, der ihn als Manager vermarktet und mit Werbeverträgen regelrecht zuschüttet, gehört Beckenbauer endgültig zum Establishment.

Auch die Frauen liebten Franz Beckenbauer

Wer dermaßen in der Öffentlichkeit präsent ist, dem öffnen sich alle Türen, der hat Freunde und Verehrer überall – und Frauen. Mit mehreren schmückt sich der „Kaiser“ und noch mehr diese mit ihm. Drei Söhne kommen zur Welt, erst einmal, Thomas, Michael und Stephan, der es als einziger ebenso in die Bundesliga schafft, im Sommer 2015 aber mit nur 46 Jahren stirbt und den Vater in eine tiefe Krise stürzt.

Der, der das Leben lange nur von seiner strahlendsten Seite kennengelernt hat, der sich über die Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz in kleinem Kreis schon mal launisch äußert („Es gibt manchmal Situationen im Leben, die lassen sich nicht vermeiden“), der selbst nicht immer alles so ernst nimmt, wie er das sagt („Manchmal wundere ich mich wirklich, dass die Leute das alles so ernst nehmen, was ich von mir gebe. Wer bin ich denn?“) und der einen Seitensprung bei einer Weihnachtsfeier, bei dem ein Kind gezeugt wird und dieser Joel drei Jahre später noch Schwester Francesca bekommt, entwaffnend wie ein Lausbub kommentiert („So groß ist das Verbrechen nun auch nicht. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.“), ist am Boden.

Franz Beckenbauer: Zu seiner Almhütte hat er es am Ende doch nicht geschafft

Gefallen ist er da schon länger, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Das WM-Turnier 2006 in Deutschland, die dubiosen Zahlungen in Höhe von 6,7 Millionen Euro, die mit seinem Tun zu tun haben sollen und mit denen das Sommermärchen angeblich erst ermöglicht werden konnte, hat mächtig am Lack gekratzt. Jedenfalls findet sich seine Unterschrift auf einem Papier, das manche als Beweis einer möglichen Schmiergeldzahlung nehmen.

Dafür muss er geradestehen, auch wenn er diesen groben Fauxpas, der viel Schatten auf ihn wirft, eher seiner jovialen und manchmal zu hemdsärmeligen Art schuldet. Dabei hat er mit 50 gesagt, dass er „auf dem Weg sei, ein anständiger Mensch zu werden“. Wie weit er auf diesem Weg schon gekommen ist, habe ich ihn damals gefragt. Seine Antwort: „Ich bin immer noch am Wandern.“

Das war er sein gesamtes Leben lang, mit Witz und Humor, mit Grandezza und mit Glamour. Mit zehn, mit den vorn abgeschnittenen Skistiefeln als ersten Fußballschuhen, kann er sich nicht vorstellen, mit 25 ein Weltstar zu sein. Mit 25 kann er sich nicht vorstellen, DFB-Teamchef zu werden. Als Teamchef verschwendet er keinen Gedanken daran, auf dem Präsidentenstuhl des FC Bayern zu sitzen. Und mit 50? „Ich denke nicht gern über meine Zukunft nach. Die logische Konsequenz wäre doch, dass ich eines Tages auf einer Almhütte ankomme.“