Wenn im Lebensmitteldiscounter zwei Zuckertüten nebeneinanderstehen, dann können sie sich was erzählen. Der Inhalt der einen kommt aus Argentinien von der Monokultur-Plantage, für die der Regenwald abgeholzt wurde. Mit Pestiziden behandelt, die in Deutschland schon lange nicht mehr zugelassen sind, Auflagen gibt es kaum. Und der Aufdruck „abgefüllt in Hamburg“ verschleiert die Herkunft. Die andere Tüte fand den Weg ins Regal durch einen Dschungel deutscher und europäischer Landwirtschaftsauflagen. Jedes Gramm ist in seiner Herstellung für jeden Kunden dank der digitalen Spur durch die Amtsstuben nachvollziehbar.

Ein kleines Beispiel gewährt in Zeiten des Protests der Bauern den Blick in die Welt des deutschen Landwirts. Der KURIER hat bei einem Brandenburger nachgefragt. Dr. Henning Hartmann, Chef der Agrargenossenschaft Sieversdorf in der Ostprignitz, erklärt die Wut der deutschen Bauern.

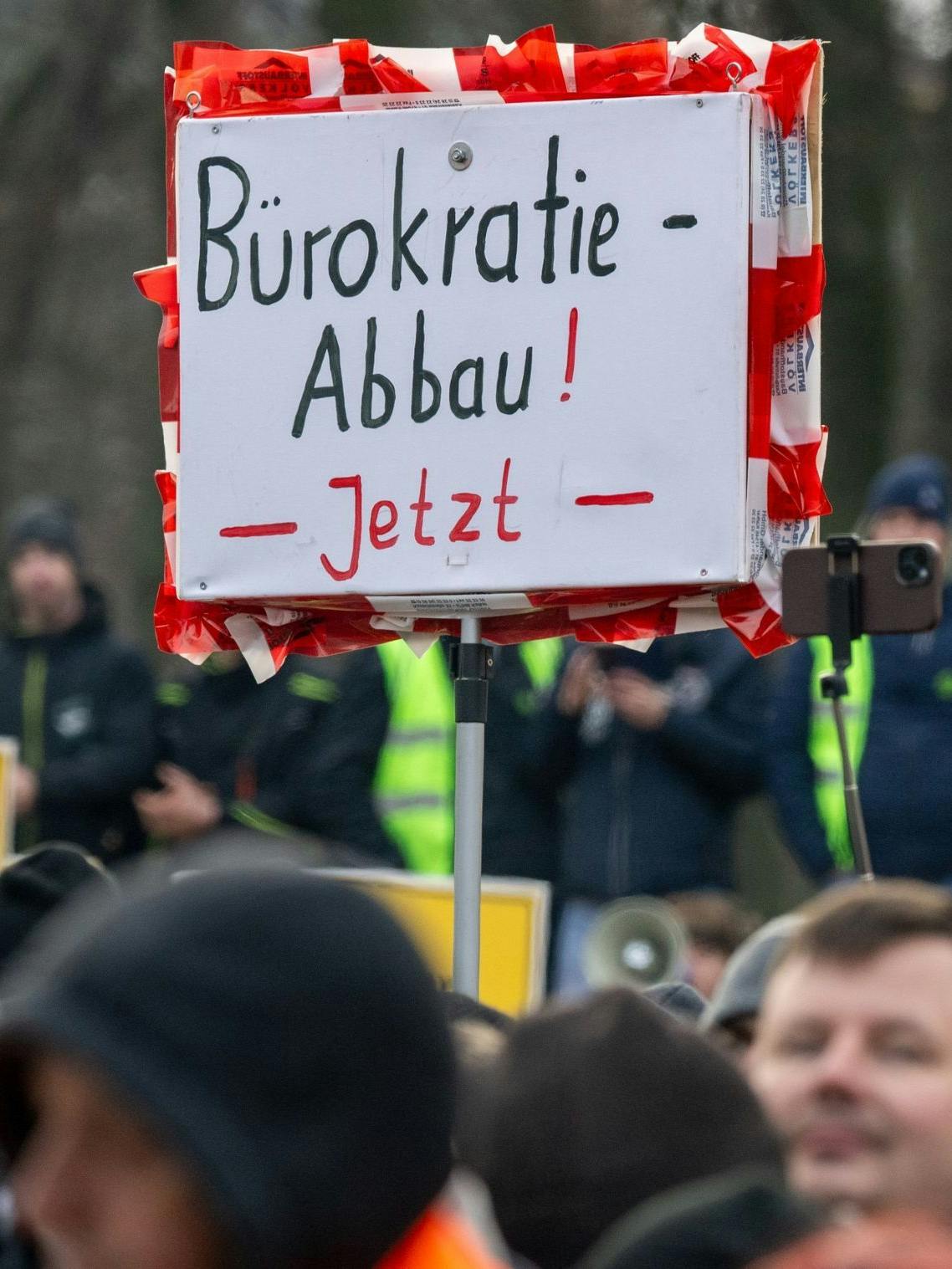

Brandenburgische Landwirte wollen an diesem Freitag mit einem Traktorkorso vor den Parteizentralen der Ampelkoalition in Berlin demonstrieren. Sie fordern, dass die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden. Der Bundestag will darüber in der kommenden Woche abstimmen.

Das sagt Landwirt Hartmann über die Bauern-Proteste

„Wir haben es geschafft, die Unzufriedenheit des gesamten Mittelstandes in Deutschland zu zeigen. 80 Prozent Zuspruch auf dem Land, 60 Prozent in der Stadt sprechen eine deutliche Sprache“, sagt Hartmann und geht gleich frontal ein Kernproblem an: die Kommunikation der Bundesregierung. „Wenn ich ein finanzielles Problem habe, dann drei Leute hinsetze und weder Verbände noch Fachminister etwas davon wissen, alle erfahren es aus der Tagespresse, sind wir weit gekommen. Die Regierung hat vielleicht keine so schlechten Ideen, aber sie agiert nicht wie ein eingespieltes Ehepaar, das einen Streit im Verborgenen führt, sich einigt und gut gelaunt vor die Familie tritt. Statt dass so keiner etwas merkt, passiert in der Regierung das Gegenteil. Irgendetwas, das trennt, wird gewittert, gepostet, getiktokt oder sonst was und plausible Lösungen haben ausgedient.“

Chaos vom Heizungsgesetz: Ältere kaufen kaum noch Heizöl

Um zu verdeutlichen, zu welchem Chaos das führt, holt Hartmann das Beispiel Heizungsgesetz raus. Einer aus dem Bekanntenkreis handelt mit Diesel und Heizöl. „Fährt er zu den Kunden, haut er oft nur 500 Liter raus. Vor allem Ältere trauen sich nicht, die Tanks zu füllen, weil sie Angst haben, dass sie ihre Ölheizungen bald abschalten müssen.“

Angst ist es auch, die die Bauern-Branche bewegt. Als die Kfz-Steuer in den 60er-Jahren eingeführt wurde, sollten die Einnahmen dem Straßenbau dienen. Weil der Bauer mit dem Traktor dort kaum unterwegs ist, wurde er befreit. Gleiches gilt für die Mineralölsteuer, weil auch diese für den Straßenbau bestimmt war. Deutsches Problem dabei für Hartmann: Für die Rückerstattung muss der Bauer ein zehnseitiges digitales Papierwerk erstellen, dessen Verwaltung mindestens 2000 Zollbeamte mit Arbeit ausfüllt. „In Luxemburg fährt der Bauer mit Heizdiesel und der Zoll kontrolliert, dass im Tank der Autos kein roter Diesel steckt. So einfach geht es auch.“

Hartmanns nächstes Beispiel sind die Spediteure. Die Maut hat sich verdoppelt. Gestiegen ist auch die CO2-Steuer auf die Kraftstoffe (12,04 Cent pro Liter Diesel netto), die auch auf den darin enthaltenen Bio-Anteil gilt. „Dabei heißt es doch: Fahrt Biodiesel, spart Steuern.“ Und wieder ist Hartmann beim Kommunikationsproblem der Bundesregierung.

Erleichterung in Sicht: Bundesnetzagentur will die Strom-Gebühren gleich verteilen

Dabei gebe es ja auch Positives. Der Europäische Gerichtshof hat das Weisungsrecht der Bundesregierung für die Bundesnetzagentur eingeschränkt. Die Agentur will jetzt deutschlandweit die durchschnittliche Gebühr einführen (acht Cent pro Kilowattstunde). Derzeit werden dort, wo Wind- und Solarenergie erzeugt werden, die höchsten Netzentgelte fällig. In Brandenburg sind das bis zu 17 Cent pro Kilowattstunde, in Bayern manchmal zwei. „Das muss die Regierung positiv rüberbringen. Unerklärt führt auch das dazu, dass die Leute unzufrieden werden.“

Noch ein Beispiel von – salopp gesagt – unlogischer Landwirtschaftspolitik? Der Pflanzenschutz: „Die politische Vorgabe ist die Reduzierung der eingesetzten Mittel um 50 Prozent. Auf der Basis von 2016 haben wir die Halbierung geschafft“, sagt Hartmann. „Nehmen wir Bezug auf 2023, wird das Ziel utopisch. Weil Produkte vom Markt genommen wurden oder nicht mehr einsetzbar sind.“ Dazu kommt der Umgang mit neu zugelassenen, deutlich weniger gesundheitsschädlichen Pflanzenschutzmitteln. „Aber waren einst einfach umsetzbare Schutzmaßnahmen vorgeschrieben, sitze ich heute trotz der wesentlich besser entwickelten Produkte extrem geschützt auf dem Traktor und der Nachbar darf mit seinem Hund zwei Tage lang nicht übers Feld laufen.“

Manche Verordnungen für die Landwirtschaft gleichen einem Schildbürgerstreich

Thema Düngeverordnung: „In den vergangenen 40 Jahren weigerte sich jede Regierung, Messstellen für Grundwasser einzurichten, weil das Geld kostet. Wir haben gerade mal zehn Prozent der Anlagen, die in den Niederlanden installiert sind. Zudem liegen in Deutschland die Messstellen meist in der Nähe von Industrieunternehmen. Als man dann plötzlich erhöhte Nitratwerte feststellte, wurde von der EU gefordert, die Verordnungen für die Ausbringung von Düngemitteln zu verändern. Nach diesen schafft es der Landwirt nicht mehr, das Ertragspotenzial der Pflanzen auszuschöpfen. Das führt dazu, dass er auch nicht wirtschaftlich arbeiten kann.“

Nächstes Problem: Ab 2024 erhält ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland 20 Prozent weniger Betriebsprämien aus den EU-Mitteln. Hartmann sagt: „Aus diesen werden in der Regel die Pachten bezahlt. Gretchenfrage für den Bauern: Weniger Pacht zahlen oder Gürtel enger schnallen?“

Kommission zum Thema Tierwohl löste sich auf, weil Regierung keinen Vorschlag umsetzte

Thema Tierwohl: „Versprochen waren den Bauern mehrere Milliarden für den Umbau. Es wurde eine Kommission eingesetzt, die den Förderbedarf ermitteln sollte. Die sogenannte Borchert-Kommission hat sich aufgelöst, weil die Ideen von der Regierung nicht umgesetzt wurden. Die Förderung solcher Projekte ist derzeit eingestellt.“

Hartmanns letztes Beispiel kommt aus dem Bio-Bereich. Auf ihrem Parteitag beschlossen die Brandenburger Grünen den Ausbau der Ökolandwirtschaft. Ein Vorzeige-Ökobetrieb hat seinen Tierbestand gerade stark reduziert und verkauft im Vergleich zu 2021 nur noch die Hälfte der Kisten mit Gemüse nach Berlin. „Die Leute sind nicht mehr bereit, dafür Geld auszugeben. Einhelliger Tenor in der Branche: Verdammt, ich kriege meine Ökoprodukte nicht mehr verkauft.“

Einfaches Ziel der Bauern: „Wir wollen Deutschland ernähren. Zu auskömmlichen Preisen“

Was Hartmann den Blick auf eine ganz andere Perspektive lenken lässt. „Was treibt uns an?“, fragt er und gibt die Antwort selbst: „Wir wollen Deutschland ernähren. Zu auskömmlichen Preisen. Ja, wir sind bereit, unsere Produktion zu verändern. Aber wir müssen dabei auch Geld verdienen.“ Wie schwer das mit den Jahren geworden ist, dafür nutzt Hartmann einen anderen Vergleich. „1966 gaben die Menschen noch zwei Drittel ihres Nettoeinkommens für Grundnahrungsmittel aus. Vor zwei Jahren waren es nur noch zehn Prozent, aber für Produkte, die oft industriell verarbeitet wurden wie Dosensuppen und Co.“