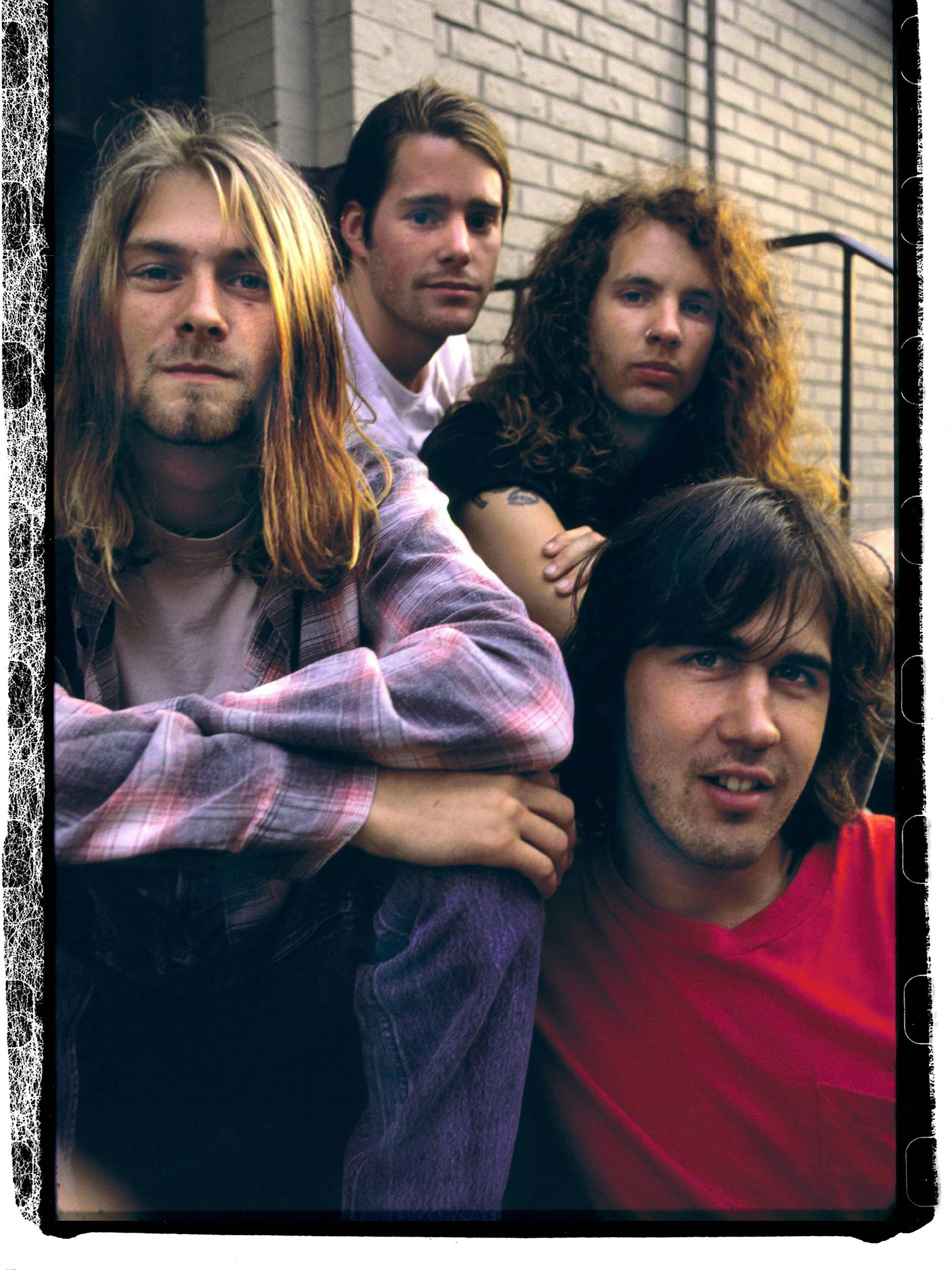

Eine Doku über die britische Musikszene in den 70ern hat mich letztens dazu gebracht, zu überlegen, wo all diese Musiker in den modernen Zeiten des Internets wären – die Antwort war ziemlich deprimierend. Eine Band wie Pink Floyd könnte es in der heutigen Landschaft nicht geben, auch Nirvana könnte es heutzutage nicht geben. Warum? Weil sie einfach nicht genug Follower in den sozialen Medien hätten, um einen Plattenvertrag zu bekommen.

Social Media bestimmt die Musikindustrie

Ich bin ja eigentlich kein Schwarzmaler. Musik hat sich genau wie jede andere Kunst mit jeder neuen Technologie und gesellschaftlichen Entwicklung verändert, und das ist nicht unbedingt schlecht, einfach nur anders. Das Problem ist nur: Wie bekommen Musiker heutzutage überhaupt das Geld, ihre Kunst auszuüben?

Bis zur Jahrhundertwende war die Musikindustrie ein riesiges und reiches Geschäft. Wenn ein Musiker einen der heiß umkämpften Eine-Millionen-Mark-Deals von einer Plattenfirma bekommen hatte, hatte er das Gefühl, es „geschafft“ zu haben. Heutzutage haben die gleichen Plattenfirmen einfach nicht mehr das Geld, Künstler auf derselben Ebene zu vermarkten. Darum wird man als Künstler nicht mal mehr ins Gebäude eingeladen, wenn man nicht schon im Vorhinein bewiesen hat, wie man sich selbst vermarkten kann – durch eine hohe Followerzahl auf Social Media.

Von dem Internet hat sich Musik nie wirklich erholt

Die Entwicklung zeichnete sich schon in den 90ern ab, als Konsumenten anfingen, CDs zu brennen, was Plattenfirmen Massen an Geld kostete. Als dann MP3 als Format aufkam, hatten die gleichen Konsumenten theoretisch die Möglichkeit, ihr ganzes Leben lang Musik zu hören, ohne dafür auch nur einen Cent ausgeben zu müssen. Musik-Streamingdienste wie Spotify wirkten da fast wie die Musiker-freundliche Lösung. Man schließt ein Abo ab und kann dafür alle Musik hören, die man will. Künstler bekommen dann Geld ausgezahlt, gemessen daran, wie viele Nutzer ihre Lieder hören.

Das ist natürlich mehr Schadensbegrenzung als eine wirkliche Lösung. Labels und Musiker werden in dieser Vereinbarung als Geisel genommen, weil sie wissen, dass wenn ihre Musik nicht auf Spotify ist, Hörer sie einfach wieder illegal herunterladen würden. Gleichzeitig sind die Tantiemen so verschwindend gering, dass es an Beleidigung grenzt. Man wird wohl keinen Musiker finden, der Spotify mag. Und gleichzeitig auch keinen Musikhörer, der es nicht mag.

Natürlich gibt es einzelne Bemühungen, den Trend aufzuhalten. Vinyl-Schallplatten werden wieder mehr gekauft (wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie es teilweise behauptet wird). Manche Liebhaber kaufen sich noch physische CDs, vielleicht auf Konzerten, als Andenken.

Musik-Fans halten die Musikindustrie lebendig

Aber es sind ja nicht nur die Musiker, die kein Geld haben. Viele Musikhörer haben selbst nicht das Geld, etwas zu kaufen, das wegen Spotify und Co. eigentlich Luxus ist – selbst wenn sie eigentlich ihre Lieblingskünstler unterstützen wollen. Das führt dazu, dass wir heutzutage wahrscheinlich mehr Musik hören, als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte, einfach, weil sie so leicht zugänglich ist. Man hat nicht mehr den Umstand, eine CD suchen und in den CD-Spieler legen zu müssen – man kann einfach etwas anklicken. Gleichzeitig hat die Musikbranche noch nie so wenig von unserem Geld gesehen. Und in der Konsequenz haben Plattenfirmen nicht mehr den Luxus, in Künstler zu investieren und ihnen die Freiheit zu geben, zu machen, was sie wollen.