Sie wollten raus aus der DDR: Um das Risiko Mauer zu umgehen, wählten viele DDR-Bürger mit der Sehnsucht nach dem Westen die nicht minder gefährliche Ostsee als Fluchtroute. Sie schwammen, nutzten Schlauch- oder Faltboote oder Eigenkonstruktionen – doch viele erreichten ihr Ziel nicht und bezahlten den Fluchtversuch über die Ostsee mit dem Leben. Eine neue Publikation der Universität Greifswald dokumentiert 135 Schicksale von DDR-Bürgern, die bei der Flucht über den Seeweg starben.

Zwischen der Abriegelung der Grenzen am 13. August 1961 und dem 9. November 1989 soll es rund 5600 Fluchtversuche über die Ostsee gegeben haben. Über 900 Ostdeutschen gelang auf diesem Weg die Flucht in die Freiheit. Doch die meisten Versuche scheiterten, Tausende Flüchtlinge wurden von DDR-Grenztruppen festgenommen und kamen ins Gefängnis. Und viele ertranken in den kalten Fluten, von manchen fehlt bis heute jede Spur. Vor allem Hiddensee war damals ein sagenumwobener Ort für Fluchtversuche, da die Insel nur wenige Kilometer dänischen Küstengewässern entfernt war – das schilderte schon der Roman „Kruso“ von Lutz Seiler.

DDR-Flucht über die Ostsee: Ein Buch, 135 Todesfälle

Das biografische Handbuch „Tödliche Ostseefluchten aus der DDR 1961-1989“ (410 Seiten, 25 Euro) ist das Forschungsergebnis eines Teams um den Politikwissenschaftler Hubertus Buchstein von der Universität Greifswald. 135 der Todesfälle konnten die Wissenschaftler als Fluchtversuche verifizieren. Bei zwölf Fällen besteht der Verdacht. Darüber hinaus gibt es bei mehr als 100 Todesfällen entsprechende Indizien.

Auffällig ist, dass knapp ein Fünftel der verifizierten tödlichen Fluchtversuche in den Jahren 1961 und 1962 stattfanden, also unmittelbar nach dem Mauerbau. Die meisten Flüchtlinge waren Jugendliche und junge Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Der Anteil der Frauen unter den Opfern betrug zehn Prozent. Aber auch Familien kamen bei gescheiterten Fluchtversuchen um.

Die Forscher lasen etwa Akten von Standesämtern. In mühsamer Kleinstarbeit untersuchten sie die Fälle auf mögliche Fluchthintergründe, zogen umfangreiches Archivmaterial heran und sprachen auch mit Angehörigen.

„Seitdem ich so viele erschütternde Biografien der auf der Flucht über die Ostsee zu Tode gekommenen Menschen kenne, hat sich mein Blick auf die Ostsee verändert, denn ich muss häufig daran denken, wie es ihnen bei der Flucht ergangen ist“, sagt Hubertus Buchstein. „Zugleich spüre ich die geschichtspolitische Verantwortung, an das Schicksal dieser Menschen zu erinnern.“

Eines der Todesopfer ist die zweijährige Ines Balzer. Sie wurde von ihren Eltern Ulf (30) und Renate (29) Balzer mitgenommen, als diese im September 1979 zusammen mit zwei Verwandten von Rügen aus der DDR in Richtung Schweden flüchten wollten. Sie sahen keine Zukunft für sich in der DDR. Die Fünf mieteten sich auf dem Zeltplatz Nonnevitz ein, der im Küstenwald direkt hinter dem Nordstrand Rügens liegt. Sie hatten zwei Faltboote bei sich, die sie in der Nacht des 10. September zu einem Katamaran verbanden, angetrieben von einem Außenbordmotor.

September 1979: Junge Familie ertrinkt in der Ostsee

Doch schon bald nach dem Ablegen vom Strand gerieten sie in die Ausläufer eines Sturmtiefs. Der Katamaran brach auseinander, alle Fünf ertranken. Die Überreste des Faltbootkatamarans wurden noch in derselben Nacht vom DDR-Trawler „Gera“ in einem Netz geborgen – zusammen mit einer Tasche, in der sich die Personalausweise von Lutz, Manuela und Renate Balzer befanden. Wenige Tage später verfingen sich dann auch die Leichen in Fischernetzen. Das Volkspolizeikreisamt Rügen deklarierte den Vorgang als Badeunfall.

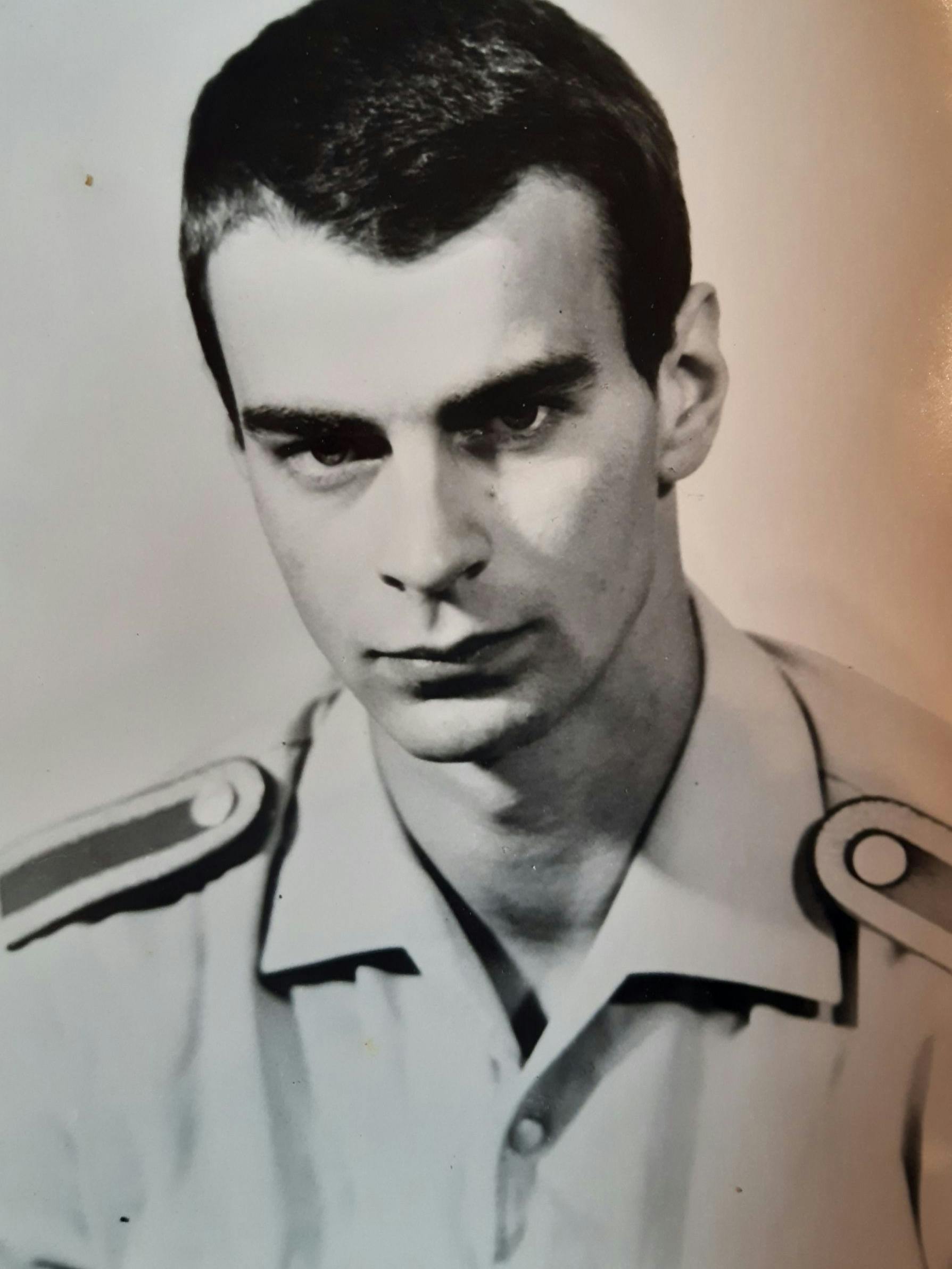

Der Potsdamer Ingo Jakob (22) und sein Freund Marko Noack (23) aus Finsterwalde gehören zu den letzten DDR-Flüchtlingen, die auf der Ostsee starben. Mit 18 Jahren trat Jakob seinen dreijährigen Wehrdienst beim MfS-Wachregiment Feliks Dzierżyński an, wurde jedoch wegen eines Suizidversuchs im März 1987 vorzeitig entlassen.

Zusammen mit seinem Freund Marko Noack, der er aus der gemeinsamen Zeit beim Wachregiment kannte, fasste er den Plan, mit einem Faltboot über die Ostsee zu fliehen. Anfang Januar 1989, kurz vor Ingos 23. Geburtstag, fuhren sie mit einem Motorrad nach Graal-Müritz. Das zusammengepackte Paddelboot hatten sie zuvor bei der Deutschen Reichsbahn in Potsdam aufgegeben.

Kurz darauf verloren sich erst einmal ihre Spuren. Am 7. Januar 1989 wurde ein stark beschädigtes, blaues Zweisitzer-Faltboot vom Typ Kolibri IV an den Strand vom Ostseebades Dierhagen gespült, am 8. Januar wurde in einem Waldstück Markos Motorrad entdeckt. 80 Meter vom Strand entfernt, fand ein Grenzsoldat dann zwei Zeltbahnen der NVA, zwei Koffer, Kleidungsstücke, Herrenstiefel der Größe 42, eine Kunststoffhülle für einen Marschkompass sowie die Verpackungstasche für ein Faltboot.

Die Stasi schrieb Marko Noack und Ingo Jakob zur Eilfahndung aus, doch die beiden Männer blieben verschwunden. Für fünf Monate. Doch dann wurde am 6. Juli 1989 durch ein Schiff der Grenzbrigade Küste eine tote Person im Wasser der Wismarer Bucht gesichtet. Die Leiche wurde nach der Obduktion als Marko Noack identifiziert.

Mutter wird der Tod des Sohnes verheimlicht

Nur eine Woche später wurde eine weitere Leiche an den Strand von Dierhagen geschwemmt. Um den Hals hing an einer schwarzen Schnur ein Kompass mit aufklappbarem Deckel. Im Totenschein wurde Wochen später bestätigt, dass die am 13. Juli aufgefundene Leiche als Ingo Jakob aus Potsdam identifiziert wurde.