In einer Februarnacht vor 20 Jahren wurde die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü an einer Bushaltestelle in Berlin-Tempelhof erschossen. Der Täter war ihr Bruder: ein Mord im Namen einer vermeintlichen Familienehre mitten in Deutschland. In der kommenden Woche wird ihrer bei zwei Gedenkveranstaltungen in Berlin gedacht.

Die drei Kugeln, die Ayhan Sürücü seiner Schwester Hatun am Abend des 7. Februar 2005 in den Kopf schoss, dienten dem eigenen Ansehen: Der Femizid sollte die Ehre der kurdisch-türkischen Familie wiederherstellen, wie später das Gericht feststellte. Doch er beendete nicht nur das Leben einer 23-jährigen Frau und raubte einem kleinen Jungen die Mutter, sondern riss auch mehrere Familien in den Abgrund. Die Öffentlichkeit war erschüttert.

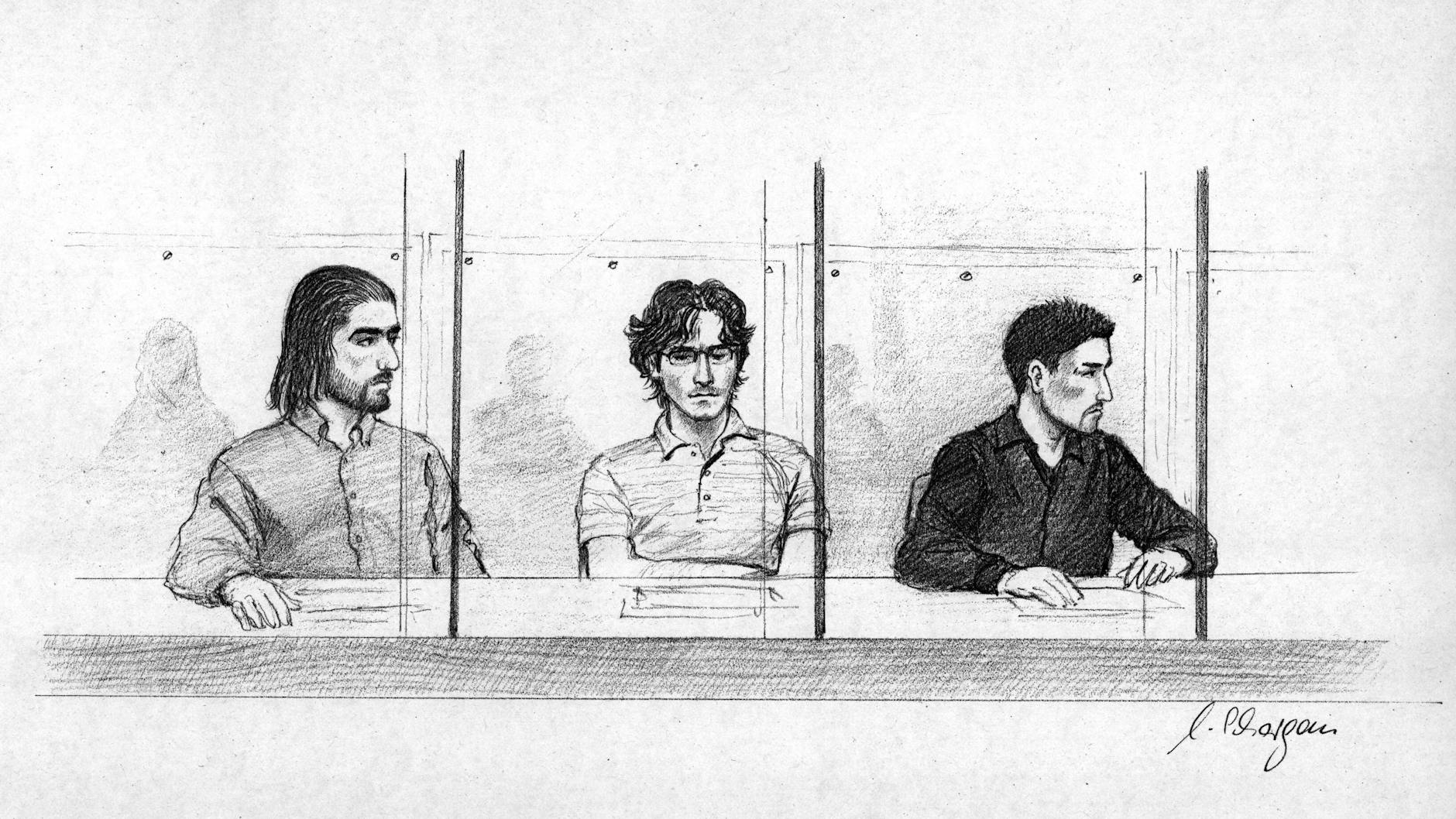

Nur wenige Tage nach der Tat nahm die Berliner Polizei Hatun Sürücüs Brüder Ayhan, Mutlu und Alpaslan fest. Im Juni 2005 klagte die Staatsanwaltschaft sie wegen gemeinschaftlichen Mordes aus niedrigen Beweggründen an. Der 26-jährige Mutlu soll die Waffe besorgt und der 25-jährige Alpaslan seinen Bruder Ayhan zum Tatort begleitet haben, lautete der Vorwurf. Geschossen hatte der erst 19-jährige Ayhan, der auch als Einziger ein umfassendes Geständnis ablegte und sich selbst schwer belastete.

Hatun Sürücü: Mit 17 bekam sie ein Kind und floh vor ihrer Familie

Sein Motiv für die Tat war so einfach wie erschütternd: Hatun habe sich benommen wie ein Deutsche, erklärte der gebürtige Berliner Ayhan vor Gericht. Deshalb musste sie weg, ein Mord im Namen einer vermeintlichen Familienehre.

„Hatun Sürücü war eine mutige junge Frau, die mit ihrem Leben dafür bezahlt hat, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollte“, sagt Martin Hikel (SPD), Bezirksbürgermeister von Neukölln. „Wir müssen dafür sorgen, in Berlin und überall, dass ein selbstbestimmtes Leben Normalität ist – und niemand, kein Bruder, kein Mann, kein Freund eine Frau daran hindern darf. Unterdrückung von Mädchen und Frauen fängt in den Köpfen an. Es sind Ideologien und stereotype Vorstellung von Geschlechterrollen, die solche Gewalt überhaupt erst ermöglichen.“

Anlässlich der 20. Jahrestages des Femizids an Hatun Sürücü finden in der kommenden Woche zwei Gedenkveranstaltungen statt. Am Donnerstag (6. Februar, 18 Uhr) die zentrale Gedenkveranstaltung im Besucherzentrum Check-in des Flughafens Tempelhof (Platz der Luftbrücke 5) und am Freitag (7. Februar, 12 Uhr) ein stilles Gedenken am Ort der Ermordung (Oberlandgarten 1, Ecke Oberlandstraße).

Hatun Sürücü war ein Freigeist: Vom patriarchalischen System ihrer Familie wollte sie sich nicht einengen lassen. Sie wuchs mit fünf Brüdern und drei Schwestern in Berlin-Kreuzberg auf. Als sie sich mit Beginn der Pubertät immer mehr gegen ihre Familie auflehnte, meldete ihr Vater sie nach der 8. Klasse vom Gymnasium ab und zwang sie zur Ehe mit einem Cousin in Istanbul. Hatun wurde schwanger, überwarf sich mit ihrem Mann und seiner strenggläubigen Familie und kehrte nach Berlin zurück, wo sie 1999 ihren Sohn Can zur Welt brachte. Da war sie 17 Jahre alt.

Sie zog aus der elterlichen Wohnung aus, legte ihr Kopftuch ab und fand in einem Wohnheim für minderjährige Mütter Zuflucht. In den folgenden Jahren holte sie ihren Hauptschulabschluss nach, bezog eine eigene Wohnung und begann eine Ausbildung als Elektroinstallateurin. Zu ihrer Einbürgerungsfeier brachte sie ihren deutschen Freund mit, wie sich eine Freundin in einer WDR/RBB-Dokumentation erinnert. Für die Familie sei das ein Affront gewesen. Hatun sei für sie zur Belastung geworden.

Immer häufiger wird sie nun von ihren Brüdern bedroht, sie beschimpfen sie als „Schlampe“ und „Hure“, erinnern sich Wegbegleiterinnen Hatuns in dem Film. Aber nicht sie knickt ein, sondern ihr deutscher Freund. Er hält dem Druck nicht stand und trennt sich. Als die Drohungen der eigenen Familie immer deutlicher werden, wendet sich Hatun an Polizei und Jugendamt. Hilfe bekommt sie nicht. „Ehrenmord“ kam im Denken deutscher Behörden damals nicht vor, erinnerte sich eine Jugendamtsmitarbeiterin in dem Film. Wenige Wochen später ist Hatun Sürücü tot.

Es ist 20.15 Uhr, der 7. Februar 2005. Ayhan ist, wie in letzter Zeit oft, bei seiner Schwester Hatun. Er ist wütend auf sie, kritisiert ihren Lebensstil als zu freizügig, zu westlich. „Ich wollte nicht, dass sie ein schlechtes Vorbild wird.“

Die erste Kugel trifft Hatun an der Stirnseite

Nach 30 Minuten will er gehen, sich mit seinen Brüdern treffen. Hatun begleitet ihn zur Bushaltestelle, 300 Meter weit weg vom Haus. Es ist ein klarer, kalter Abend. Sie hat eine rote Kaffeetasse in der Hand, raucht eine Zigarette. Der Streit geht weiter, eskaliert und Hatun sagt: „Ich schlafe mit jedem, den ich will. Das geht dich nichts an.“ Ayhan: „Da habe ich ausgeschaltet.“ Aber es ist nicht so, dass er erst da den Entschluss traf, die Schwester zu töten. Er spricht von einem Gedanken „ ...den ich schon lange mit mir trug“.

Plötzlich zieht Ayhan eine Pistole aus der Jacke. Hatun fragt: „Was soll das?“ Dann fragt er sie: „Bereust du deine Sünden?“ Das ist der Moment in dem Hatun begreift, was er vor hat. Sie sagt „Ja“ und fleht „Bitte, tu es nicht!“

Ayhan schießt. Die erste Kugel trifft Hatun an der Stirnseite. Er feuert noch zwei weitere Schüsse auf Hatuns Kopf ab. Die rote Kaffeetasse zerbricht am Boden. Hatun taumelt, fällt um – sie stirbt mit der erloschenen Zigarette in der Hand.

„Ich habe meine Schwester getötet, ohne jede Hilfe“, sagte Ayhan später. Die Staatsanwaltschaft dagegen war überzeugt, dass sein ältester Bruder Mutlu (damals 25) die Waffe besorgt hatte, sein weiterer Bruder Alpaslan (damals 24) Schmiere stand. Während Ayhan zu neun Jahren und drei Monaten Haft wegen Mordes verurteilt wird, kommen Mutlu und Alpaslan frei – aus Mangel an Beweisen.

Das Okay zur Tat soll aus einer Moschee gekommen sein

Im Prozess gegen die drei Brüder, der noch im gleichen Jahr begann, zeigten sich schnell die Grenzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Richter und Staatsanwälte scheiterten an einem Kartell des Schweigens von Familie und Freunden. Stattdessen legte der Heranwachsende Ayhan ein Geständnis ab, bestritt aber eine Mittäterschaft seiner Brüder.

Nur die damalige Freundin Ayhans, Melek A., durchbrach vor Gericht das Schweigen. Schockiert von der brutalen Hinrichtung Hatuns wurde sie zur Hauptzeugin der Anklage. In ihrer Aussage belastete sie die drei Brüder schwer und gab auch erschütternde Innenansichten aus der Sürücü-Familie preis. So soll diese sich vor der Tat in einer Berliner Moschee das „Okay“ geholt haben, die eigene Tochter und Schwester zu töten, weil sie mitten in Deutschland zu westlich lebte.

Der Preis, den Melek A. und ihre Familie für diese Courage zahlten, ist hoch. Sie lebt seitdem mit ihrer Mutter unter neuer Identität an einem unbekannten Ort.

Im April 2006 sprach das Landgericht Berlin die zwei älteren Brüder trotzdem frei. Die Aussagen von Melek A. seien nicht zuverlässig, weil sie vieles nur vom Hörensagen kannte, befand das Gericht. Der Jüngste, Ayhan, wurde nach Jugendstrafrecht wegen Mordes zu einer Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten verurteilt. In der WDR/RBB-Dokumentation gab Ayhan zu: „Ja, es war ein Ehrenmord. Ich war damals wie besessen. Ich bin mit ihrem Lebensstil nicht klargekommen, konnte das damals nicht einfach tolerieren.“

Zwei Sürücü-Brüder werden auch in der Türkei freigesprochen

2007 kassierte der Bundesgerichtshof die Freisprüche, aber es war zu spät: Alpaslan und Mutlu hatten sich in die Türkei abgesetzt. 2014 folgte ihnen Ayhan, der nach Verbüßung seiner Strafe von den deutschen Behörden abgeschoben wurde.