Zwei Mittelklassewagen am Grenzübergang Invalidenstraße. In den Autos sitzen ein paar Musiker. Sonst sind sie mit dem großem Band-Bus unterwegs, hier wirkt der lang ersehnte Weg von Berlin (West) nach Ost-Berlin fast verstohlen. Udo Lindenberg und das Panikorchester sind auf dem Weg in die Hauptstadt der DDR. Es ist einer dieser Tage, die wohl historisch genannt werden können. Vor 40 Jahren, am 25. Oktober 1983, spielt der Rockmusiker aus Hamburg mit seiner Band zum ersten Mal im östlicheren Deutschland.

Zu diesem Zeitpunkt hat Lindenberg bereits rund 15 Jahre Musikkarriere hinter sich, auch als Pionier deutscher Texte in der Pop- und Rockmusik. Der Durchbruch kommt 1973 mit dem Album „Alles klar auf der Andrea Doria“, darauf ist auch „Wir wollen doch einfach nur zusammen sein“ zu finden. Der Song über das „Mädchen aus Ost-Berlin“ wird eine Art Hymne über die schmerzliche Trennung von Menschen durch Berliner Mauer und deutsche Teilung.

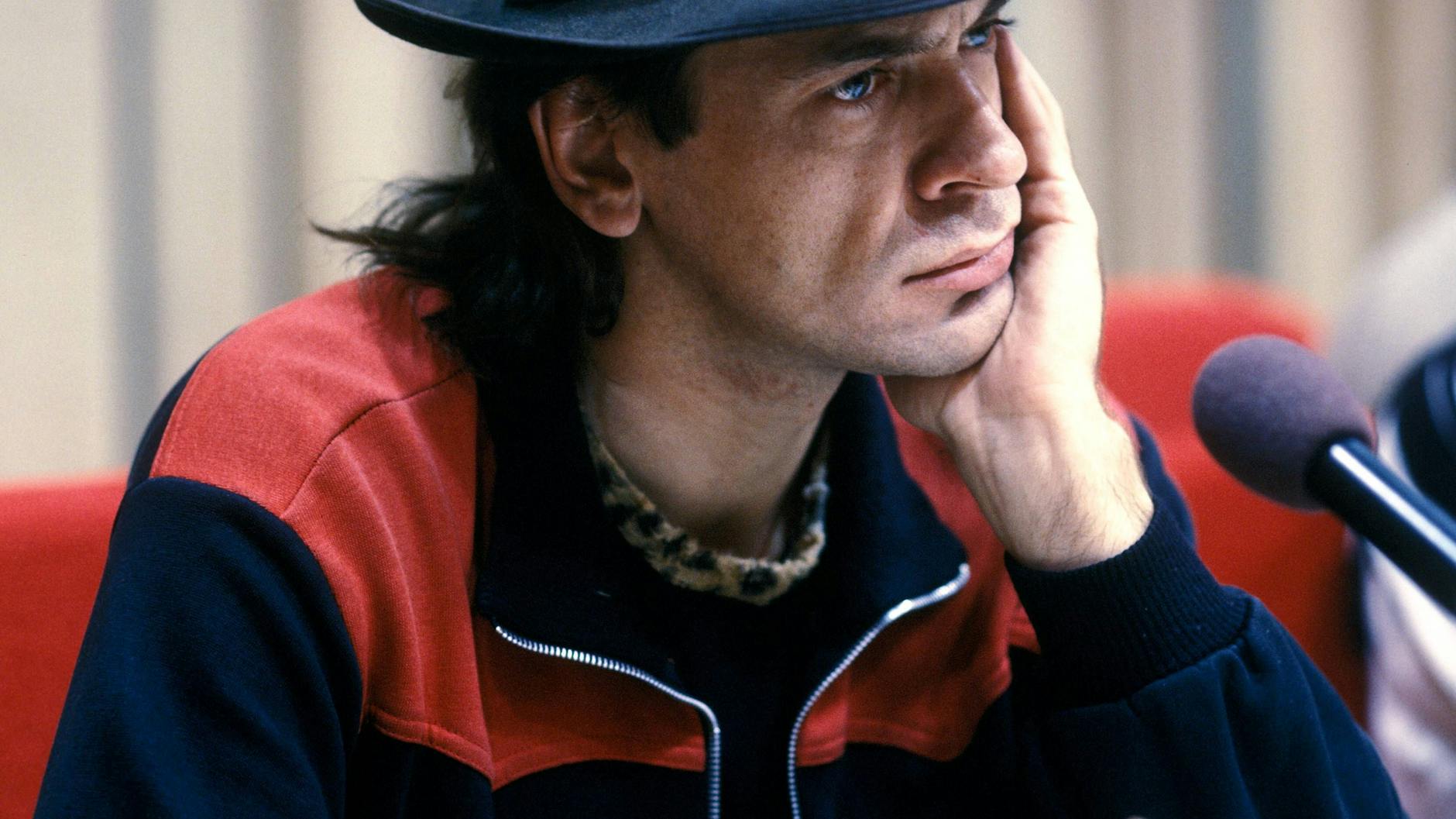

Udo Lindenberg: „Ich wollte doch meine Fans in der DDR kennenlernen“

Die Zahl der Fans im Osten wächst mit dem Erfolg im Westen. „Derselbe Kulturkreis, dieselbe Sprache - und jede Menge Fans mit m guten Geschmack. Die konnt ich doch nich hängen lassen“, sagt der inzwischen 77-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Für die wollte ich natürlich Konzerte machen - die wollte ich doch kennenlernen.“

Jahrelanges Bemühungen um DDR-AuftrittLindenberg bemüht sich lange Jahre darum, in der DDR auftreten zu dürfen. Er formuliert das auch musikalisch, etwa 1976 mit „Rock ‚n‘ Roll Arena in Jena“, sehr direkt an die DDR-Oberen dann im Frühjahr 1983 mit dem „Sonderzug nach Pankow“ zur Melodie des von Glenn Miller berühmt gemachten „Chattanooga Choo Choo“.

„Musst ich natürlich über die offiziellen Stellen versuchen, da reinzukommen“, sagt Lindenberg. „Na ja, hat dann ja jeder geseh'n, wie ich's versucht hab, Lederjacke, Sonderzug, Schalmei“, erinnert Lindenberg auch an den Austausch von Geschenken mit dem obersten DDR-Entscheider und Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker.

Udo Lindeberg und sein „Sonderzug nach Pankow“: Die Stasi verstand keinen Spaß

„Honey du weißt, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr, Honey sei nich so n sturer Schrat, lass mich jodeln im Arbeiter- und Bauernstaat“, zitiert der Sänger aus seinem Text. Musiker der Band sehen in der Veröffentlichung des Liedes das Ende aller Hoffnungen auf eine Tour durch den Osten.

Tatsächlich ist die DDR-Staatssicherheit über den „mittelmäßigen Schlagersänger aus der BRD“ wenig amüsiert. „Ein Auftritt in der DDR kommt nicht in Frage“, hält das in Sachen Kultur zuständige Politbüromitglied Kurt Hager 1979 fest. Der „Sonderzug nach Pankow“ mit „herabwürdigenden Aussagen gegenüber dem Genossen Erich Honecker“ gilt der Stasi als „Diffamierung“ und „Hetze gegen die DDR“.

Im Kalten Krieg ost-westlicher Wettrüstung entdecken die DDR-Oberen allerdings auch den in der Friedensbewegung engagierten Lindenberg. Sein Einsatz gegen Raketen ist der Schlüssel für Ost-Berlin. Zum Friedensfestival der Freien Deutschen Jugend möchte FDJ-Chef Egon Krenz unbedingt US-Sänger Harry Belafonte haben. Dessen deutscher Tourmanager ist Fritz Rau, eine Art Ziehvater von Lindenberg. Es wird ein Koppelgeschäft: Wer Belafonte will, muss Lindenberg akzeptieren. Zudem soll das Konzert als Türöffner für eine DDR-Tour dienen.

Udo Lindenberg im Palast der Republik: War auch Angela Merkel dabei?

Vor dem Palast der Republik, für den gerade mal zehn Jahre zuvor am 2. November 1973 der Grundstein gelegt worden war, wird Lindenberg von seinen Fans mit „Wir wollen Udo!“-Rufen begrüßt. In dem nach der Wende abgerissenen DDR-Vorzeigebau sitzt dagegen nur streng ausgesuchtes, von der Stasi fein säuberlich protokolliertes Publikum: mehr als 4000 FDJ-Kader, teils mit ihren blauen Hemden, darunter wohl auch eine gewisse Angela Merkel.

Panikorchester und Lindenberg, nach eigenen Angaben „extrem nervös“, dürfen vier Songs spielen. „Das kann man ja auch mal so sehen“ und „Ich bin Rocker“ zeigen die etwas härtere Seite der Musiker. Der berühmte Friedensong „Wozu sind Kriege da“ passt genau ins Programm des Festivals. Dann Lindenbergs Ansage: „Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen!“ Viel Beifall.

Lindenberg will keine Raketen - auch nicht im Osten. Doch anschließend kommt die Forderung „Schluss mit der Kamikazerüstung“. Der Sänger wendet sich „gegen allen Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR, nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen, keine Pershings und keine SS 20“. Für die klare Absage auch an sowjetische Rüstung im Osten gibt es praktisch keine Resonanz.

Mit dem so ersehnten Konzert verbindet Lindenberg gemischte Gefühle. „Hatte mich schon tierisch gefreut, endlich all meine Panikfreunde via Konzert und Aftershow-Paadys kennenzulernen“, so der Sänger. „Das Blauhemden-Ding war natürlich enttäuschend im Palazzo Prozzo.“ Beim Schlusssong aller Künstlerinnen und Künstler des Festivals zieht sich der gelernte Schlagzeuger mit sehr nachdenklicher Miene an die Drums zurück.

Die Bedenken sind ihm auf den alten Aufnahmen anzusehen. „Deswegen bin ich da ja auch rausgerannt nach draußen, zu meinen echten Fans“, sagt Lindenberg. Vor dem Palast kommt es inzwischen zu tumultartigen Szenen, in deren Verlauf 44 Menschen von den brutal vorgehenden Volkspolizisten festgenommen werden.

Und Lindenbergs DDR-Träume? „Ne ganze Tournee durch die Stadien sollte es werden, dann hatte ich den Vertrag auch schon inner Tasche.“ Die Unberechenbarkeit eines frei entscheidenden Künstlers ist den DDR-Oberen allerdings doch zu heiß. Die bereits vereinbarte Tour durch ostdeutsche Städte wird vier Monate später abgesagt.