Das Watergate (Falckensteinstraße 49, Kreuzberg) feiert seine letzte Party am 31. Dezember, die Wilde Renate (Alt-Stralau 70, Friedrichshain) geht Ende 2025 über den Jordan. Das Berliner Clubsterben schreitet voran. Laut Clubkommission denken 46 Prozent der Berliner Clubs denken darüber nach, in den nächsten zwölf Monaten zu schließen. Das Clubsterben ist aber kein reines Berliner Problem. Die Branche warnt in ganz Deutschland vor weiterem Sterben von Clubs und Discotheken. Das liegt auch an der Generation Z. Die jungen Erwachsenen von heute scheinen den Exzess zu scheuen, was den Todesstoß für wildes Nachtleben bedeuten könnte.

Nach Corona-Pause dachten alle, dass das Nachtleben wieder zum Höhenflug ansetzen würde. Das war anfangs auch so, viele wollten Versäumtes nachholen. Doch jetzt ist der Trend wieder rückläufig. Mehr als die Hälfte der Clubs (52 Prozent) erlebt einen Rückgang an Besuchern im Vergleich zum Vorjahr, vermeldet die Berliner Clubkommision. 55 Prozent verzeichnen rückläufige Umsätze – im Schnitt um neun Prozent, und auch die Gewinne gehen bei knapp zwei Drittel der befragten Clubs zurück.

Deutschlandweit scheint es düster auszusehen: Der Bundesverband der Musikspielstätten, LiveKomm, veröffentlichte eine Erhebung, nach der sich fast zwei Drittel der befragten Clubs in einer wirtschaftlich (noch) schlechteren Lage als vor einem Jahr sehen. Etwa ein Sechstel denkt an eine Schließung in den kommenden zwölf Monaten. Die Zahl der Diskotheken hat sich innerhalb von rund zehn Jahren fast halbiert.

Die Gen Z meidet Stress, hat weniger Sex, schläft genug

Clubs und Discotheken leben vor allem von den 18- bis 25-Jährigen. Womit wir bei der mit vielen Vorurteilen versehen Generation Z, den jungen Leuten von heute, wären. Die sogenannte Gen Z meidet Stress, ernährt sich gesund, hat weniger Sex, schläft genug. Ihre neue Mitternacht ist angeblich 21 Uhr. Zum Teil sind die Klischees wissenschaftlich belegt: Die Jungen von heute trinken tatsächlich deutlich weniger Alkohol als frühere Generationen.

Förderlich für exzessives Ausgehen sind solche Lebenseinstellungen kaum. „Partys sind heute nicht mehr die vornehmlich nächtlichen, lang erwarteten Ausschweifungen, um neue Bekanntschaften zu machen“, sagt Sandra Onofri von der Kommunikationsagentur Havas. Feiern gehen sei keine Wochenendpflicht mehr, sondern nur noch eine Option von vielen.

Havas erstellte dieses Jahr als Agentur für Markenberatung den auf Tausende Teilnehmer gestützten Trendreport „Is the Party Over?“. Demnach hat der beschleunigte Zuwachs von Home-Entertainment-Programmen, Lieferdiensten und Online-Zusammenkünften während der Lockdowns nachhaltig die Vorstellung vom Partymachen beeinflusst.

Man muss es sagen: Die Gen Z ist eine Generation von Stubenhockern. Eine Mehrheit der Befragten der Generation Z bleibt am Wochenende gern zu Hause. Die meisten feiern lieber bei sich oder bei Freunden als in Clubs. Viele ziehen Partys vor, bei denen sie auf Freunde und Bekannte anstatt auf Unbekannte treffen. Für mehr als die Hälfte ist die Vorbereitung auf die Party, also das Aufbrezeln, genauso wichtig wie die Party selbst.

Rund drei Viertel der Befragten glauben, dass es wichtig sei, die Kontrolle zu behalten, sich nicht in der Öffentlichkeit danebenzubenehmen (beispielsweise betrunken). Berichte über Terroranschläge, sexuelle Übergriffe in Clubs sowie über Drinks, in die K.-o.-Tropfen geträufelt wurden, haben das Bewusstsein für Sicherheit erhöht.

Individualisiertes Feiern und Lust auf Komfort liegen also bei denen im Trend, die die Zukunft bestimmen: Aus Fomo („Fear of missing out“), der Angst, etwas zu verpassen, soll Fogo („Fear of going out“) geworden sein: eine gewisse Furcht davor, wie in alten Zeiten auszugehen. Streamingdienste und soziale Netzwerke decken heute Angebote ab, die früher als Alleinstellungsmerkmal von Discos galten. Gemeint sind etwa Spotify oder die Dating-App Tinder.

Berlins Nächte seien „von einer steten Jagd nach Vergnügungen und Unterhaltung erfüllt“ – „so bunt, so stark pulsierend, so heiß“. So hieß es vor 100 Jahren. Die Beschreibung stammt aus den Goldenen Zwanzigern, aus dem Band „Berlin“ von Eugen Szatmari, einem Buch aus der damals beliebtesten Reiseführer-Reihe „Was nicht im Baedeker steht“.

In Berlin: 600.000 Euro weniger für Festivals und Clubs

Auch in den 70ern und 80ern lebte der Mythos von Berlin als Partymetropole weiter. Man denke etwa an das Lied „Kreuzberger Nächte sind lang“. Ab 1978 gab es in Schöneberg den legendären „Dschungel“, in dem auch David Bowie und Iggy Pop feierten.

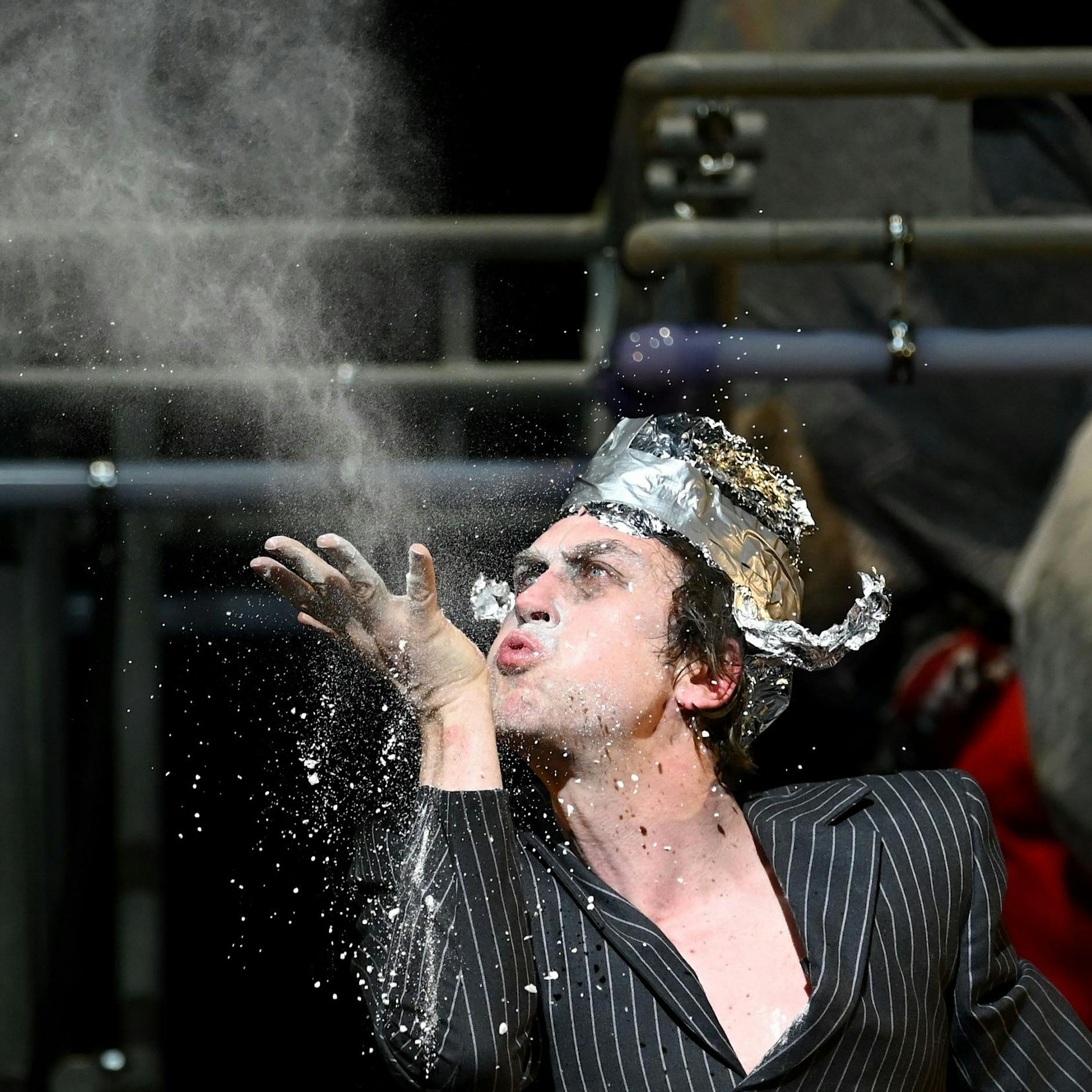

Dann nach der Wende: viel Sex und Drugs und elektronische Musik – vor allem in den Ruinen im Osten der Stadt. Das 2004 als Ostgut-Nachfolger eröffnete Berghain mit strenger Türpolitik, langer Warteschlange und Fotografierverbot ist global, neben dem Oktoberfest, ein Gesprächsthema, wenn es um Deutschland geht. Hypnotische DJ-Sets, Darkrooms, Dancefloor-Nudismus.

In den aktuellen 20er Jahren ereilt die deutsche Hauptstadt jetzt jedoch die Sorge, sang- und klanglos unterzugehen. Da hilft es auch nicht, dass der Senat in seiner Sparunde gerade 600.000 Euro für Musik, Festivals und Clubkultur gestrichen hat. Sinkende Besucherzahlen, steigende Kosten und fehlende Staatshilfen bedrohten die Zukunft der Szene, heißt es bei der Clubkommission, der Interessenvertretung der über 100 Berliner Clubs. Man stehe unter enormem Druck. „Ohne staatliche Unterstützung und eine konsequente Förderung der Nachtökonomie droht Berlins Clubkultur in der Belanglosigkeit zu versinken.“