Jens Passoth

Der Autor Aron Boks ist 23 und gehört jener Generation an, die immer online und deren reales Leben mit dem digitalen verschmolzen ist. Die Corona-Krise legte die Schlachtfelder der Unter-30-Jährigen offen, die vielseitig sind, und zeigte, dass vor allem Empathie hilft.

KURIER: Aron Boks, wie geht es Ihnen zurzeit?

Aron Boks: Die Frage ist immer die eigenartigste, weil man denkt, „gut“ wäre zu langweilig, und das als Schriftsteller. Liest eh keiner weiter. Nein, mir geht es gut. Ich habe das Virus nicht provoziert, und es hat mich glücklicherweise ignoriert.

Sie sind 23. Was macht man als junger Mensch, wenn alles stillsteht?

Die Frage habe ich mir auch gestellt! Deswegen habe ich angefangen, mit einem Team am Podcast „Wertvolle Stunden“ zu arbeiten, der jetzt wöchentlich läuft. Dabei frage ich Menschen primär, wie sie sich selbst beschäftigen. Das interessante dabei ist, dass jeder anders reagiert.

Ganz zwangsläufig hat sich eine Struktur entwickelt, die keiner wirklich herbeigesehnt hat, aber sie hielt uns vielleicht davon ab durchzudrehen.

Wo haben Sie den Lockdown am meisten gespürt?

Das zum ersten Mal erlebte Nicht-dürfen in Berlin. Da stand ich nun. Mit meinem Schnurrbart, in Doc Martens vor dem geschlossenen Club. Gerade als junger Mensch in Berlin. Wäre mir das Nachtleben egal gewesen, hätte ich vielleicht auch in Bitterfeld mein Glück gefunden. Zumal ich in meinem Beruf darauf angewiesen bin, dass Menschen Kultur am Abend erleben wollen. Ebenso schnell war klar, dass die Einschränkungen akzeptiert werden müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Dass das in dieser Stadt in den meisten Fällen gelungen ist, bewundere ich sehr.

Können Sie Positives aus der Krise ziehen?

Wir hatten alle unsere Zweifel, Sorgen und Ängste. Eben ging es ja darum, wie es ist, wenn das Nachtleben, die allgemeine Unterhaltung am Abend und auch Ablenkungsstrategien wegfallen. Ganz zwangsläufig hat sich daraus eine Struktur entwickelt, die keiner wirklich herbeigesehnt hat, aber sie hielt uns vielleicht davon ab durchzudrehen. Und so entstand ein Zusammenhalt, eine Sicherheit, die unausgesprochen war: Wir wussten, dass wir füreinander da sein mussten. So pathetisch das auch klingen mag. Diesen Zusammenhalt habe ich vielerorts wahrgenommen und mitgeteilt bekommen. Das gibt unwahrscheinlich viel Hoffnung und treibt an, weiterhin nicht aufzuhören, solidarisch zu sein und so das Virus einzudämmen.

Empathielosigkeit hält Menschen im ewigen Wendekreis um sich selbst. Sie legen sich damit eine Kontaktsperre auf.

Es heißt, Corona zeigt die Mängel auf …

Ich kann kein Fazit für gesellschaftliche Fehltritte ziehen. Diese Pandemie ist eine Herausforderung für jeden und belastet zutiefst individuell. Dennoch verwundert mich das prompte Protestieren – das ist ein egoistisches Verhalten. Illegale Partys, die auch noch „Corona-Partys“ genannt wurden, das Umgehen von Regeln, die dafür sorgen sollten, dass der Lockdown eben schnellstmöglich vorbeigehen sollte. Solche Aktionen, die immer wieder zu beobachten waren, und zuletzt mit jener Schlauchboot-Demo vor dem Urban-Krankenhaus gipfelte. Ich kann den Frust über die angeordneten Maßnahmen verstehen, aber es musste sein.

Glauben Sie, dass die Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen Ihre Generation nachhaltig geprägt hat?

Ich glaube, wir haben ein stärkeres Bewusstsein für den Wert von Empathie bekommen. Empathielosigkeit hält Menschen im ewigen Wendekreis um sich selbst. Sie legen sich damit eine Kontaktsperre auf. Das hat sich nun in seiner egoistischen Form gezeigt. Dabei wollen wir doch gar nicht so denken. Es ist vielfach der Informationsflut dieses Zeitalters geschuldet, die wir nicht steuern, aber kontrollieren können. Das ist schwer, aber nicht unmöglich. Wir kennen unsere Schlachtfelder. Fear of missing out (Angst, etwas zu verpassen), Erwartungsdruck, Regelstudienzeit, Auszubildenden-Gehälter, der Mindestlohn oder Mindesthohn, wie es der Satiriker Jean-Philippe Kindler nennt sowie ein Gesundheitssystem, das Kassenpatienten im Ernstfall schon mal drei Monate auf einen Therapieplatz warten lässt.

Wo liegen die Gefahren – vor allem für Ihre Generation?

Als große Gefahr sehe ich die Zunahme von psychischen Krankheiten im jungen Erwachsenen-Alter und die immer noch bestehende Scheu damit offen und funktional umzugehen. Ich schließe mich dabei selbst nicht aus. Was herauskommt, sind unaussprechliche, verwobene Ängste, die schwer Hilfe zulassen und Betroffene auf den ersten Blick in faule Hedonisten verwandeln, die nur um sich selbst und ihre Probleme kreisen. Meist zu Unrecht! Ich bin Teil einer Generation, die leicht in einem Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Selbstmitleid tanzt. Die die Phrase „Ich fühl es nicht“ zu einem gesellschaftlichen „Ding“ gemacht hat. Ich will dabei nicht missverstanden werden. Menschen mit psychischen Problemen leiden unter dieser Situation anders, als Menschen die „einfach mal gerne wieder rausgehen wollen“ und anders als Familien, die um ihre Angehörigen oder Existenzen bangen müssen. Dennoch paart sich schnell ein „Ich fühl es nicht“ mit einem „Das ist zu viel“ und ein „Ich muss mich um mich kümmern“. Diese Gedanken sind richtig. Das muss auch passieren. Wir können nicht jammernd die Situation mit unseren eigenen Ängsten und negativen Gedanken beweinen und daraus unsere Tagesstruktur in dieser Krise basteln, während wir gleichzeitig das bestehende System kritisieren und schimpfen, dass sich nichts ändert. Wir sind bemüht. Natürlich. Das ist eine Herausforderung. Auch für junge Menschen, deren beruflicher Werdegang oftmals erst beginnt, die Freiberufler, die Praktikanten, die unvermutet schuften und darauf hinarbeiten, dass es bald richtig losgehen kann. Das Problem ist nur, dass die schnell gefundenen, oftmals irrationalen Ängste, die zumeist wenig mit den wahrhaftigen Sorgen um Gesundheit, Existenz und Menschheit zu tun haben, uns einschränken und uns unfreiwillig genau zu dem machen, was polemische ältere Kritiker gerne in unreflektierten Debatten behaupten: Generation unentschlossen oder Generation Projektidee. Das sind gehässige Titel elitärer, alt-eingesessener Traditionsfanatiker.

Wir leben in einer Zeit, in der es populär ist, über seine Gefühle zu sprechen. In der es uns aber auch schwer fällt, über Versagensängste und Ideenlosigkeit zu sprechen.

Wo sehen Sie sich?

Ich würde mich als Teil dieser Generation sehen – mit denselben Lastern und Risiken. Und schließe dabei selbst nicht aus, in gewissen Momenten diesen Lastern nicht Stand zu halten und mich zu beugen, anstatt mich zu wehren und zu versuchen, mich dagegen zu behaupten.

Kann man es als hilfreiche Zeitenwende sehen?

Ich glaube, die nötige Flexibilität in der härtesten Phase der Corona-Pandemie zeigte uns, dass Wege des Umdenkens gar nicht so abwegig sind, wie zuvor behauptet wurde – um eigentlich die bestehende Ordnung womöglich zu halten. Auch im Sinne des Kapitalismus und der konservativen Politik.

Was müssen wir Ihrer Meinung nach mitnehmen aus dieser Krise?

Kreativität! Damit meine ich nicht den Trend „Such dir ein Projekt“, sondern den Zugang zum Umdenken. Besser noch: gemeinschaftliche Kreativität. Der lähmende Status quo wird mit einer gemeinsamen, das heißt damit auch stärkeren, kreativen Strategie durchbrochen.

Und speziell Ihre Generation?

Wir leben in einer Zeit, in der es populär ist, über seine Gefühle zu sprechen. In der es uns aber auch schwer fällt, über Versagensängste und Ideenlosigkeit zu sprechen. Bevor wir den Weg zur Veränderungen und dem gierigen Denken des Mehrwerts aus dieser Pandemie ziehen wollen, müssen wir die Ketten unserer zweifelhaften Gedankensätze zerschlagen, die uns an Altem, vielleicht Überholtem festhalten lassen. Stattdessen sollten wir unseren Weitblick schärfen und Neues mitgestalten. Dass es sich lohnt, wachsam zu sein und für eine solidarische Gemeinschaft zu kämpfen, die keinen zurücklässt. Und in der gezeigte Empathie keine Fähigkeit ist, für die man sich bedanken, sondern die man voraussetzen sollte.

Ist nicht auch die Politik gefragt?

Auch die Politik – und ich meine hier explizit die große Koalition – muss erkennen, dass sie in dieser „Wendezeit“ die Möglichkeit ergreifen kann, Zeichen für wirklichen Wandel zu setzen und zu beweisen, dass die Generationen, die nach ihnen kommen, nicht nur Wähler sind, sondern jene, die dieses Land länger erleben werden. Die offen sind für einen Dialog und bereit mitzuhelfen, dass dieses Land klimafreundlicher und toleranter wird. Der Fokus sollte mehr in Richtung nachhaltigen Verkehr, Kultur und Bildung gelenkt werden.

Was waren Ihre Umbrüche?

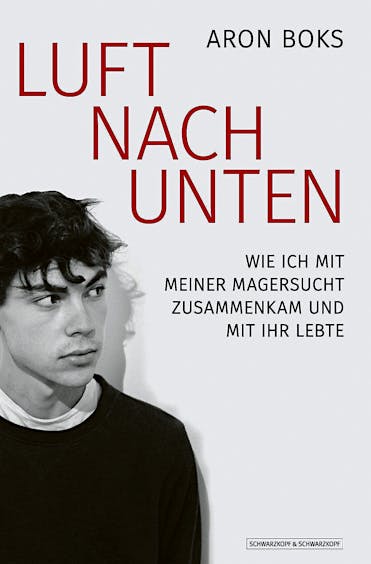

Als meine persönlich größte Zeitenwende kann ich wahrscheinlich meinen Weg aus meiner Essstörung sehen, dessen Ablegen sich nach der Therapie lange nicht als Erfolg angefühlt hat – wohl weil ich noch zu tief drin steckte. Mit zunehmender Zeit und Hilfe kann ich jetzt jedoch von einer psychischen Zeitenwende sprechen. Und Teil haben am Jetzt. Das ist neu und ein Wendepunkt.

Mein Vater hat damals vor lauter Glück sein gesamtes Geld in Bacardi Cola investiert.

Vor 30 Jahren gab es bereits eine Wende, die Deutschen waren wiedervereint – ist das in Ihrer Generation noch Thema?

Natürlich! Ich hoffe, dass dies in jeder Generation weiterhin ein Thema wird und uns daran erinnert, Grenzen wegzudenken und gemeinschaftlich solidarisch zu handeln.

Kann man das mit der heutigen Situation vergleichen?

Ich glaube, konkret lässt sich diese Situation nicht vergleichen. Gleichwohl erinnert ein gewünschter Zusammenhalt der Länder im Kampf gegen die Pandemie immer wieder an eine deutsche Einheit.

Ihre Eltern kommen aus der damaligen DDR – sehen sie Parallelen heute mit der damaligen Mauerfall-Situation?

Nein. Mein Vater hat damals vor lauter Glück sein gesamtes Geld in Bacardi Cola investiert und kam so nicht aus dem nahe gelegenen Bad-Harzburg zurück. Meine Mutter musste alleine „rüber“, weil sie ihren Ausweis vergessen hatte und ihre Eltern ohne sie gefahren waren. Das fand ich alles irgendwie bemerkenswert. Meine Eltern hatten gerade ihr Abitur in der Tasche, dann kam die Wiedervereinigung und die Freiheit. Ich glaube, diese Emotionalität lässt sich nicht einfach vergleichen.